隔离期就要结束了,援塞抗埃任务马上也要画上圆满的句号,参加这次援外任务,给了我不一样的青春记忆,除了让我收获成长以外,最难忘的莫过于在这个过程中“触网”的经历。

这次经历是一个偶然的机会,完全在计划之外。随先遣队到达弗里敦没两天,我便在队友们的祝福下度过了自己35岁的生日。那种境况下,这个生日显得异常珍贵而有意义,还记得当时我颇有感慨,跟队友们说了许多话,随队做宣传的洪建国干事便鼓励我把当时的感受记录下来。说实话,曾经我是小有写作爱好的,但已放下很久,当这件事情似乎变成一件任务让我去完成时,我却完全找不着感觉,硬着头皮写了一篇,简直就是“四不像”,不像新闻,不像消息,也不像文学,真的无法定位,也根本不可能发表。如何才能更全面、更真实地反应医疗队的工作和生活情况?洪干事和解放军报的编辑商议,干脆改用日记体,通过网络这种新媒体来记录我们的抗埃生活。一是这种方式可能更适合我,二是这种方式或许能带给关注这次援外任务的人们全新的感受。

许多年前博客流行的时候,我也曾在网络拥有自己的一片小天地,那仅仅是熟知的朋友间的交流,范围也很局限。如今,早已是一个离不开网的络时代,没有了网络,仿佛进入一个密闭的世界,什么信息都无法获取。而网络之所以能抓住人,跟它的传播范围之广,传播速度之快,同时又极具时效性、互动性有关,在《抗埃日记》进行的过程中,我深刻体会到了它的这些特点。

就拿第一篇日记来说,我清晰地记得整个过程。首先从写作上来讲,是难产的,因为日记要么是写给自己,要么是写给某个或某些人看,现在要面对亿万网民,我担心自己的表达方式会有偏差。日记发给编辑以后,几个小时的时间,很快就上网了,这之后的感觉便是忐忑不安,因为你不知道这是不是网民们想要了解的,不知道网民会给你怎样的反馈,更不知道这些记录会给自己带来什么影响。事实证明,我多虑了,当我看到网民的评论都是满满的正能量时,我倍受鼓舞,心里悬着的石头终于落地了,而这篇《生日是一场说走就走的旅行》在我的微信朋友圈里一亮相,就迅速收到朋友的点赞和祝福,还有许多朋友进行了转发,真的是件令人兴奋的事情,我开始一点点找到了信心。有的朋友跟我说希望知道我们日常工作如何开展,与当地朋友们相处的怎样,还有我们的一日生活是什么样的,这些都给我的记录提供了灵感,写日记开始变成一件愉快的事情。我开始有意识地收集素材,加入到一些本没有我的任务之中,仔细观察和感知身边的一切人和事。战友们甚至给我冠以“战地记者”的美称,愈发地激励我通过自己真实、鲜活的点滴记录反映整个医疗队良好的精神面貌和工作作风,通过网络分享这段特殊的经历,也让队友们从中受到鼓舞。

网络媒体与平面媒体相比的优点,从前我不曾体会,现在才发现它的影响是全方位、多领域的,比平面媒体有着更广阔的读者群和影响面。因为《抗埃日记》的发表,一些“失联”多年的同学、战友发来信息给我加油打气,特别是我曾经的老班长与我取得了联系,她给予我的鼓励让我在万里之外的西非感动落泪。还有在家乡的朋友也因为看到日记,让父母代为转达他们对我的祝福。我还看到《中国护理管理》网转载了我的日记,在回国的包机上,援利医疗队的领导因为读过我的日记还专门来与我交流……越来越多的人通过网络阅读到我的日记,了解到我们这次重大的非战事军事行动的真实过程,给我们积极的反馈,让我切身地感受到了网络媒体的强大!

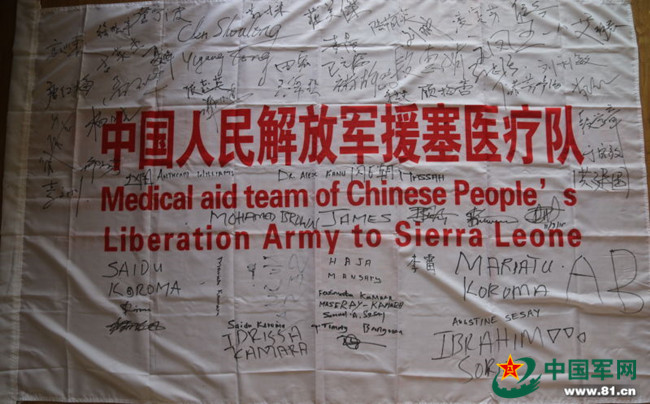

在这次“触网”的过程中,我要感谢医疗队段惠娟队长、王锦秋政委和洪建国干事给了我这个机会,感谢我亲爱的队友们用“雪白的爱”谱写了一首生命的赞歌,才让我有如此真挚的表达。我要感谢解放军报社的编辑,在第一篇日记上网前,我因无法预期这件事情的反响倍感压力曾打过“退堂鼓”,是他们的鼓励和指导,让我迈出了“触网”的第一步。他们在我加班熬夜感觉疲惫的时候给我亲人般的关怀,不管多晚将稿子传回去,编辑们都会第一时间接收处理。因为你们,给了我记录这场抗埃战斗的动力! 更要感谢强大的网络媒体,它让更多的人通过真实的文字记录和鲜活的照片了解了我身边的战友们是如何进行援塞抗埃工作的,也对我们302医院有了更多的认识,展示了中国军医良好的精神风貌,以及负责任大国的形象,传播了正能量!

人生在于经历,而这次“触网”的经历让我重新认识了自己,也将让我终生难忘,并成为我青春路上的里程碑!