1987年10月15日,台湾当局通过《台湾地区民众赴大陆探亲办法》,正式宣布,自12月1日起,台湾民众可赴大陆探亲。10月16日,国务院即公布《关于台湾同胞来大陆探亲旅游接待办法的通知》。

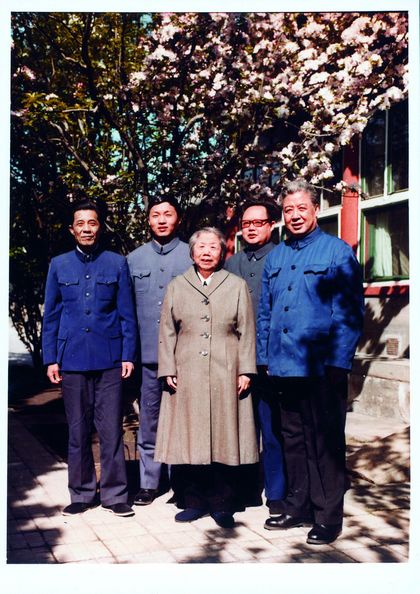

1980年,邓颖超在中南海西花厅与中央对台工作领导小组办公室成员合影。从左至右:王亿、乐美真、邓颖超、耿文卿、杨萌东。图/受访者提供

冰冻三尺,非一日之寒。破冰,也非一日之功。

即使在千里冰封的时节,冰层下面,也一直涌动着细而不断的暗流。毛泽东和周恩来等胸有丘壑,不为浮云遮断眼,利用各种渠道与对岸互通声气,始终维护着两岸的连理枝,不让其离断。

改革开放后,邓小平等在新形势下进一步提出“和平统一、一国两制”的大政方针;海峡对岸,蒋经国顺应岛内形势,作出解严、开放探亲等决策。暗流一朝汇成破冰的历史潮流。

正如廖承志所言,对台机构的工作“是水面底下的工作,不是浮在上面的工作”。那些严冬时节的坚守者们,那些长期以来名字不能见于媒体、工作深锁抽屉的人们,垂垂老矣,有的已经带着一肚子的故事离去。那些风云往事,有的依然没有解密,有的终于可以面世。

新时代的大陆对台工作,力量和自信已不可同日而语,但“寥廓海天,不归何待”之呼唤始终如一。积以时日,积以数代人之功,相信冰层终将化成暖流。

中央对台办:9年的破冰之旅

对台办的工作“是水面底下的工作,不是浮在上面的工作”

1987年10月,随着台湾当局开放台湾居民到大陆探亲,海峡两岸38年的隔绝宣告打破。

冰冻三尺,非一日之寒。破冰,也非一日之功。

原中央对台工作领导小组办公室成员、70岁的乐美真告诉《中国新闻周刊》,中央对台办1955年就成立了,他们这代人的工作是沿着老一代人的足迹而行,积以时日,成效自见。

其中,从1979年1月全国人大常委会《告台湾同胞书》发表,到1987年,是最不应忽视的9年。

“没有这9年的大量工作基础,是不可能有后来的开创局面的。”乐美真说。

恢复中央对台小组

1978年,中国的国内外环境发生了重大变化。这年12月,十一届三中全会召开,开启了改革开放的大幕。同时,美国政府承诺对台湾“废约、断交、撤军”,中美两国宣布正式建立外交关系。

1979年元旦,全国人大常委会发表了《告台湾同胞书》,建议海峡两岸尽快实现“三通”,早日实现两岸的和平统一。

同一天,时任中共中央副主席、全国政协主席邓小平郑重宣布:今天把台湾归回祖国、完成祖国统一的大业提到具体的日程上来了。

改革开放之后,中央各领导小组相继恢复。1979年12月27日,恢复了中央对台工作领导小组。

领导小组由邓颖超任组长,廖承志任常务副组长,罗青长任副组长。小组成员初期有童小鹏、孔原、凌云、杨斯德等,后来又增加了李后、林一心、朱穆之等。

1980年元旦上午,邓颖超在中南海西花厅主持了领导小组第一次会议。

她说,台湾归回祖国、完成祖国统一大业,是80年代以至90年代全党的重大任务,要动员全党完成这一重大任务。对台工作领导小组的任务是调查研究对台湾的方针政策和重大事件,向中央提出建议,是中央的参谋、助手。

廖承志强调,要成立台胞的群团组织,要将落实台胞政策作为首要工作。

春节将至,邓颖超提议,以全国政协的名义发表《致台湾同胞春节慰问信》。草稿当场拟出,当场修改定稿。

会议决定,中央对台工作领导小组办公室(简称“对台办”)搬进中南海办公。

当时,对台办只有杨荫东、王亿、耿文卿和乐美真四人,人称“四条汉子”“四大金刚”。对台办主任一职初期由罗青长兼任,杨荫东负责具体工作。

会议第二天,四人就动手布置新办公室,装电话,办理进出中南海的证件,连夜整理好档案。第三天,就搬进了中南海武成殿附近的工字楼,并向邓颖超报到。

就这样,在80年代第一个新年的爆竹声中,中央对台工作进入了快车道。