架构中华传统文化与时代精神的一座桥

——《人生三问》读后

■吉 明

孙南京将军的文章我是爱读的,其对于中华优秀传统文化与时代精神的连接,有着清醒而独到的认知。近日,读了孙将军的《人生三问》,此册的开篇《致读者的一封信》,就颇为吸引人。

这篇书信约3000字,但已把自己的人生观、成书的缘起及书名的来由阐述的清清楚楚,一种巨大的文化自信的热流情满怀中。更为难得的是,孙将军在开篇中谈及了,“每一个人成年之后时时处处都在接受人生的三大拷问:人生是什么?人生为什么?人生怎么办?思考人生系统工程,就是把人生三问和人生目标、人生路径、人生信念等各个组成部分联系起来思考,以此构成一套系统的人生理念、方法、途径和原则等,使自己在纷繁的社会现实面前,澄怀观道悟人生,修身为本重做人,使人生实践始终体现人生科学性和人生艺术性。”孙将军的这段自述,乃是一个人的人生印象,“登山则情满于山”,汗也有、泪也有,四十年的军旅感悟和人生哲思饱含其中。于是,“我要把自己学习中外人生导师们,尤其是学习中国传统文化中一些经典人生思想、人生箴言和自己学习心得有条理成系统地告诉大家。”至此,我想到了,《人生三问》是架构中华传统文化与时代精神的一座桥,桥的座基是厚重的国学和延绵的时代作为脊梁的。

《人生三问》之好,在于文体的鲜明,有着一种独特的审美意识和独立思想,能在文字中给人以思维快乐与实践指南。书中一例例或古或今、或中或外、或大或小、或深或浅的哲思故事,在将军的笔下都焕发着一种“得道之味”,给人一种静心、静思、静谧的境界美,这与当下社会人的“快”形成了比较。在每一次大的创作之前,将军都要尽可能多的遍阅典籍、踏访故里,追溯千百年来的先贤与佳作的前世今生。每每,他会长时间的陷入沉思,对话历史,直面现实,而后落笔纸端、一气呵成,建构起精神世界、道德文章。然后,我们就品尝到了这些深具文化况味、温润至雅、厚积薄发、催人奋进的“问道”之作。

《人生三问》之好,在于创作艺术的精巧,切口小,气象大,所谈乃是作者对于中国乃至世界几千年的传统文明一己态度,传递出一种军旅作家谦虚开放、心静气古、见识通达的创作形象。正如作者写道,“‘求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。’(唐·魏征《谏太宗十思疏》)国家拨乱反正、正本清源,做人做事乃至人生的返璞归真是源头、是根本。”还有,“守护中华民族之根,涵养中国精神之魂,是每一个华夏儿女义不容辞的责任。同时,我们又要睁眼看世界,广泛吸取各民族包括各种宗教的优秀人生智慧,不断打牢中华民族屹立于世界民族之林的坚实基础,让传承下来的中华文明焕发青春,万古长青。”既有古朴之态又充满着时代生机,令人感到耳目新颖和精神振奋。

《人生三问》之好,还在于写作文风的清新。“质而实绮,癯而实腴”,将军提炼萃取,惜墨如金,字字如玑,向着篇幅短、内容实、表达活、发声锐的方向前进,在字里行间,吐露心声、升华认识、总结得失,有文化气息,有生活情趣,有知识分享,还有传统神韵和学养的弥散。让我们与点滴之中受感染,与细微之处受教育。

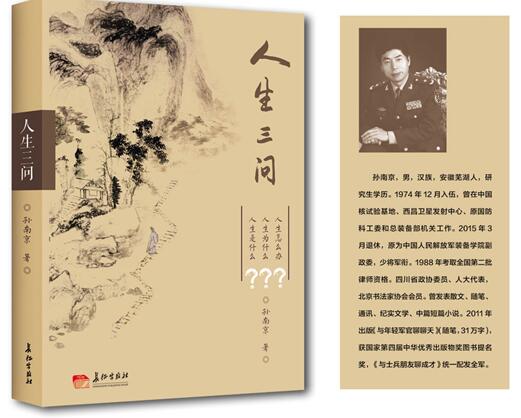

“赫赫我祖,来自昆仑”。习主席殷切的希望,我们的文艺,我们的文艺家要从高原登上高峰。登上这个高峰,需要悟,需要情,更需要用心用力,需要汗水心血,需要满心阳光的大情怀,更需要内心有对历史、对人民持久不息的热情。读孙将军的《与年轻军官聊聊天》《与士兵朋友聊成才》等作品,可以读出一种大情怀,饱含历史经典、民族大义、热血文脉,追求的是“有骨气、有个性、有神采的作品”。

无论创作,还是对人,孙南京将军都有一种你难以拒绝的作为军旅作家的忠诚、担当、豪爽、诚恳的人格魅力和思想温度。其作品无不是思接千载,神游古今,取精永宏,襟怀开阔,充满了对历史的敬畏、对人民的赤诚,无不满怀对政治的向往和民族的追求,保持着军旅作家的风范和军旅文学的尊严,坚守着自己的阵地,进而辐射社会、影响时代。

人如其文,文如其人。读《人生三问》,其实是读孙南京将军的人生阅历和奋斗征程。“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭。”孙将军的这份崇高情怀,是最为珍贵的。不以物喜,少一点物质的欲望;不以己悲,少一些名利的强求,生活定能天光云影,内心便是云淡风轻,“华枝春满,天心月圆”的大美意境会不求自来。

(作者系中部战区陆军某部副团职青年军官)

(《人生三问》现已出版,可在解放军报社长征出版社发行部和读者服务部选购,发行部:010-66720012,读者服务部:010-68522684/68517860)