党纪教育的纲、根、魂

——延安时期党纪教育的成效与启示

作者:佘湘 王亚妮

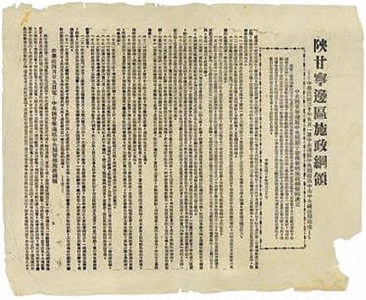

1941年5月1日,《陕甘宁边区施政纲领》发布,其中规定“厉行廉洁政治,严惩公务人员之贪污行为”,纲领的施行使边区政府成为廉洁勤俭政治模范区。

党的纪律是党的各级组织和全体党员必须遵守的行为规则,是维护党的团结统一、完成党的任务的保证。习近平总书记强调,“学好了党规党纪,就能弄清楚自己该做什么、不该做什么,能做什么、不能做什么”。延安时期是党的纪律建设系统推进、党纪教育全面展开时期,对我们今天学纪、知纪、明纪、守纪,用党规党纪校正思想和行动,增强纪律意识、提高党性修养具有重要现实意义。

政治纪律是延安时期党纪教育的主线

政治纪律教育是党纪教育的“纲”,是贯穿延安时期纪律建设、党纪教育始终的一条主线,其首要任务是教育全党自觉坚持党的领导,自觉维护党中央权威和集中统一领导,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

针对张国焘另立“中央”,破坏党的团结统一的分裂行为,以及王明在组织上闹独立性、不服从中央、破坏中央权威等严重破坏纪律的行为,1938年10月14日,毛泽东在党的扩大的六届六中全会上强调,“必须对党员进行有关党的纪律的教育,既使一般党员能遵守纪律,又使一般党员能监督党的领袖人物也一起遵守纪律”。11月6日,全会制定并通过了《关于中央委员会工作规则与纪律的决定》《关于各级党部工作规则与纪律的决定》和《关于各级党委暂行组织机构的决定》,以党内法规的形式明确了党中央是全党的最高领导,并且强调了从言论、行动上同党中央保持高度一致的政治原则。

刘少奇在《党规党法的报告》中,建议全会把三个决定“发出教育全党同志,为党的建设的一课”。党中央通过在全党、全军开展批判张国焘错误路线运动以及整风运动和党史学习教育,最终纠正了张国焘分裂党、分裂红军的错误和王明的“左”、右倾错误,不仅使全党全军有效维护了党中央权威和集中统一领导,而且在党的七大上实现了毛泽东提出的“向中央基准看齐”,达到了“两个空前”:全党空前一致地认识了毛泽东同志路线的正确性,空前自觉地团结在毛泽东的旗帜下了。

组织纪律是延安时期党纪教育的核心

组织纪律教育是党纪教育的“根”,是延安时期纪律建设、党纪教育的核心,重点是反对宗派主义、山头主义和无纪律无政府状态,做到“四个服从”。当时,针对党内存在政治上自由行动,组织上自成系统、自成局面,思想意识上的个人主义等违反党性的倾向,毛泽东在扩大的六届六中全会上首次提出“四个服从”。

1941年7月1日,中央政治局通过了《关于增强党性的决定》,要求全党党员,尤其是干部党员不断增强党性锻炼,严格遵守“四个服从”的基本原则,反对分散主义、独立主义、个人主义,使党更进一步成为思想上、政治上、组织上完全巩固的布尔什维克的党。

1942年,中央组织部选派十多名干部赴敌占区工作,有7人以各种理由推诿拖延,拒绝服从组织决定。为了增强党员干部党性,强化服从组织决定的纪律观念,9月,中央组织部部长陈云撰写了《延安新干部党性薄弱现象及如何增强其党性问题》一文,指出要通过加强党性教育和纪律教育来增强党员干部的党性,特别强调绝不允许和组织决定讲价钱。10月19日,中央党务委员会决定对公开拒绝分配的7名党员给予纪律处分,同时对勇于接受工作的9位同志予以奖励。

此外,刘少奇、任弼时等党的领导人还多次通过写文章、作报告、讲党课,教育党员、学员要严格遵守党的纪律,把服从党的利益,遵守党的纪律,服从党的组织,百折不挠地执行党的决议作为“共产党员的标准”和“测量党员党性”的主要内容。

1945年5月,刘少奇《关于修改党章的报告》指出,党章规定的“四个服从”原则必须无条件地执行,不能以能力之强弱、地位之高低、党龄之长短、文化程度之高低作为服从的条件。从党的七大开始,“四个服从”被写进党章。1982年党的十二大通过的党章对“四个服从”作了新的表述,沿用至今。

廉洁纪律是延安时期党纪教育的防线

延安时期,为了严肃地坚决地保持共产党员的纯洁性,防止滋生腐败现象,党中央和陕甘宁边区政府十分重视廉洁纪律教育,多管齐下筑牢拒腐防变的思想防线。

一是教育导廉。延安时期坚持理论教育与实践教育相结合、集中教育与日常教育相结合、案例警示教育与模范榜样教育相结合,提高了党员干部追求廉洁、不用私人、多做工作、少取报酬的内在自觉。

二是惩腐促廉。坚决惩处腐败,以惩促教,是延安时期廉洁纪律教育最有效的手段。1942年11月,毛泽东在西北局高干会上讲解斯大林《论布尔什维克化十二条》,指出“党必须经常改善自己的社会成分,消除那些腐化党的机会主义分子”。如肖玉璧作为老红军,战功赫赫,身上有90多处伤疤。但是,他在担任靖边县张家畔税务分局局长期间贪污公款、倒卖物资,被陕甘宁边区高等法院判处死刑,起到了极大的震慑和警示教育作用。《解放日报》发布消息和评论,指出“在‘廉洁政治’的地面上,不允许有一个‘肖玉璧’式的莠草生长!有了,就拔掉它!”

三是领袖示廉。党的领袖群体以身作则的廉政为民形象对延安时期的廉洁纪律教育起到了巨大的示范和带动作用。毛泽东在延安杨家岭亲手开荒种菜,周恩来、任弼时被评为纺线能手,朱德背上粪筐拾粪积肥。中央领导和普通士兵一样,吃的是小米饭,穿的是粗布衣,住的是土窑洞……党的领袖群体严于律己、清正为民的形象动员感召着广大党员干部始终保持共产党员的政治本色。

四是制度保廉。1941年5月1日,经毛泽东加写和改写、中央政治局批准发布的《陕甘宁边区施政纲领》,规定“厉行廉洁政治,严惩公务人员之贪污行为”,强调“共产党员有犯法者从重治罪”。施政纲领不仅适用于陕甘宁边区,华北、华中各抗日根据地均可施行,纲领的施行使边区政府成为了“十个没有”和“只见公仆不见官”的廉洁勤俭政治模范区。通过筑牢思想防线、严惩腐败分子、建立健全法制等措施,延安时期的中国共产党人在中国历史上矗立起了一座廉洁政治的丰碑。

群众纪律是延安时期党纪教育的重点

群众纪律教育是党纪教育的“魂”,是延安时期纪律建设、党纪教育的重中之重,核心是践行党的性质宗旨,确保群众路线的贯彻执行,密切党同人民群众的血肉联系。

一是教育军队严明纪律、秋毫无犯。毛泽东通过作报告、发电报、作指示等多种形式,对军队进行群众纪律教育。他指出,军队不要忘本,本就是工农。要充分注意群众工作,仔细地建立与群众的关系,要同群众打成一片,忠实地为人民服务。任何部队,在每一次行动前,必须进行一次公开的全体的纪律教育。如1937年10月30日,毛泽东致电王兆相等并告八路军总部、第一二O师:“十分注意部队的纪律,无论如何困难,不得乱拿工农一草一木,每天出发训话一次。”

二是教育党员干部牢固树立群众观点,密切联系人民群众。群众是我们最后的依靠,也是抗战的最后依靠。我们党没有人民,便等于鱼没有水,便没有生存的必要条件。1939年11月1日,毛泽东在讨论《中央关于深入群众工作的决定》草案时,指出脱离群众是一种罪恶,要进一步地依靠群众,把群众工作好坏作为判断党的工作好坏的主要条件。西北革命根据地创始人之一的习仲勋,长期关心群众生活,在群众中享有很高威望。1944年11月5日,《解放日报》刊载了习仲勋在绥德分区司法会议上的讲话《贯彻司法工作的正确方向》,在第一部分“把屁股坐得端端的”中,要求“一心一意老老实实把屁股坐在老百姓这一方面,坐得端端的”。

三是教育全党全心全意为人民服务。1944年9月8日,毛泽东出席普通战士张思德的追悼会并发表了著名的《为人民服务》,强调我们的共产党和共产党领导的军队完全是为着解放人民的,是彻底地为人民利益工作的。从党的七大开始,全心全意为人民服务这个党的根本宗旨以及群众路线这个党的根本政治路线和组织路线被写入党章,一直沿用至今。

总之,延安时期的党纪教育,使全党统一了思想、纯洁了组织、联系了群众、凝聚了力量,实现了“三多三少”:讲个人要求的少了,服从组织分配的多了;图安逸比享受的人少了,要求到前线和艰苦地方锻炼的人多了;自由主义现象少了,严守纪律的人多了。

1949年6月30日,毛泽东总结党成立以来28年的革命经验指出,“一个有纪律的,有马克思列宁主义的理论武装的,采取自我批评方法的,联系人民群众的党”,是我们战胜敌人的主要武器。延安时期的党纪教育启示我们:推进党纪学习教育,必须坚持问题导向、多管齐下和知行统一,既要教育党员特别是党员干部搞清楚党的纪律规矩是什么,又要弄明白能干什么、不能干什么,把遵规守纪刻印在心,外化于行,以严明的纪律确保全党自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,统一思想、统一行动,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚强纪律保障。

(作者分别为中国延安干部学院教学科研部教授、中国延安干部学院人力资源部副研究员)