城子山壮歌

■杜善国

从素有辽北“小北极”之称的西丰县城出发,驱车朝东南方向行驶30公里,就望见层峦叠嶂的城子山了。

城子山属长白山哈达岭余脉,有大小山峰30余座,主峰海拔868.7米,因奇松苍劲、怪石嶙峋、林海浩瀚、古迹斑驳的“四绝”风光而闻名。群峰之间,野菊花星星点点绽放。阳光洒落,给深秋的城子山镀上一层冷峻的金色。一座石碑肃然矗立,碑面写着“东北抗联城子山根据地遗址”。2025年8月,该遗址入选第四批国家级抗战纪念设施、遗址名录。

枫叶悠悠飘落,红艳艳地铺在石碑周围。山风掠过,徐徐翻开岁月尘封的史册,传颂着城子山不屈抗争的烽火壮歌。

1936年8月,组建不久的东北抗日联军第一军第三师以城子山为中心,开辟抗日根据地,开展游击战。这里山势险峻、林密沟深,成为理想的隐蔽战场。第三师将士在战斗间隙就地取材,挖地窨子、搭窝棚、筑哨卡,建起一座座简陋却坚固的密营。

日军不断调集重兵疯狂“围剿”,第三师转战于崇山峻岭之间。城子山既是部队休整备战的庇护所,也是反击敌寇的阵地。

1936年11月,第三师担负第二次西征任务,组织400余人的精干骑兵队从根据地出发,抱着“一定要找到党中央”的信念,昼伏夜行,经清原县疾奔至铁岭县,穿越南满铁路,抵达辽河畔的法库县石佛寺。彼时的辽河尚未封冻,渡船已被敌人控制。加之西征部队长途行军,人困马乏,敌人正调集重兵准备围攻,师部当机立断,部队暂不渡河,分头撤回清原、西丰、兴京一带,保存实力,再寻战机。这次西征虽然没有成功打通东北与华北抗日通道,但第三师将士一路拔据点、打伏击、斩敌首,冲破日伪军重重封锁,使抗联游击区和政治影响得以扩大,极大地鼓舞了军民的抗日斗志。《西征胜利歌》不时在村屯响起:“红旗招展,枪刀闪烁,我军向西征……”

城子山根据地条件异常艰苦,第三师将士随时面临饿死、冻死、战死的危险。翻开他们的回忆录,许多章节让人不忍卒读:“为避免烧火暴露,冬天在雪地里只能抱在一起取暖。睡觉时,每半小时就要被哨兵叫醒,否则就会冻死……”

第三师将士缺衣少食、缺医少药,饥饿难忍时,马皮、松子、草根等都被列为“稀缺且无法满足需要之口粮”。他们嚼树皮、咽棉絮,也会扒开马粪寻找高粱充饥。受伤时,他们靠采集桦树汁入药。

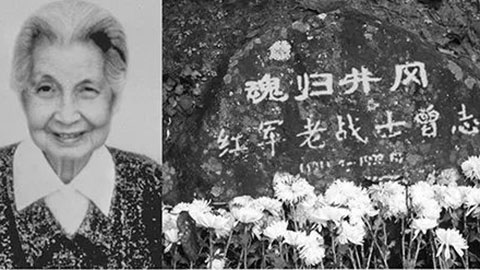

在极端困苦的环境中,抗联将士始终保持高昂斗志。第三师政治委员周建华写道:“人为什么要活着,就是要拿出满腔热血来浇灌人类含苞待放的花,待花开之日,小我身壳虽死,而精神可寄托在大我之中永远活着……”他孤身迎敌,顽强战斗,直至流尽最后一滴血,生命永远定格在24岁。

英雄挥戈驱虎豹,战斗半径不断延伸:1937年8月,第三师一部在西丰县松树沟弯龙背与20名伪警察遭遇,半个多小时就将伪警察全部歼灭,缴获19支枪和1个望远镜;1937年冬,第三师在砬子山设伏,经过激烈战斗,击毙300余名前来“围剿”的日伪军;1938年10月初,第三师在房木镇老龙头设伏,击毙日军指挥官龟井,活捉9名伪军;1938年秋,发现数百名日军守备队队员搜山,隐蔽在砬子沟南山休息的将士发起袭击,取得战斗胜利……

城子山根据地创建伊始,就建立了基层党组织,执行铁的纪律。第三师将士爱护群众,不动群众一针一线,买东西按价付钱,平时行军不在田里走、不踩踏庄稼。每到一处投宿,他们主动帮房东挑水、扫院子。

爱民护民的第三师赢得群众的拥护支持。1937年秋,西丰县德贤屯刘宁波等11名村民冲破敌人的封锁,冒险给抗联将士送给养,还通过不同身份获取和传递情报。开原县(今开原市)一名村民主动给部队带路,途中不幸牺牲。军民携手,夜袭洋行杀特务,潜入敌营炸鬼子。一些村民还参加了担架队、运输队,冒着生命危险运弹药、送伤员。村民送子出征、送郎参军的目光里,写满烽火家国、山高水长。

1938年11月,第三师从城子山根据地转移。之后,众多共产党员秘密进入辽北地区,在极其困难的情况下开展抗日地下斗争。更多群众的爱国热情被唤醒,抗日的火种在这片土地上生生不息,敲响侵略者覆灭的丧钟。

人民群众对英雄的崇敬始终不变。“大年初一,头锅饺子祭英烈”是许多家庭保持多年的规矩,早已成为当地不变的年俗。东北抗联城子山根据地遗址的发掘、保护与活化利用工作从未间断过,子弹壳、扎枪头等百余件抗联实物遗存被清理出来,哨所、密营、医疗所等7处重要遗址被复原,深埋泥土之下的厚重历史重见天日。2021年,东北抗联城子山根据地遗址入选辽宁省首批不可移动革命文物名录。

东北抗联精神,鼓舞着这片热土上的有志青年追梦英雄、从军报国。邻近城子山的西丰县和开原市,已连续10年实现高学历青年参军入伍与留转军士人数“双攀升”。

2024年3月14日,“城子山民兵排”成立。在东北抗联城子山根据地遗址,30名民兵齐刷刷举起右拳,庄严宣誓。

英雄壮歌,浩气长存。站立在城子山主峰极目远眺,山奇水澈,一派祥和安宁的景象。秋风中,我仿佛听见洪亮的声音在群山间回响。那是枪声,是怒吼,是抗联将士握紧手中枪、随时准备战斗的有力心跳。东北抗联精神,不再是教科书上无声的文字,它融入“周建华抗联小学”师生朗诵英烈诗作的声音里,走进更多人的记忆深处。