火热的年代 战斗的气息

■章熙建

1949年4月22日,第三野战军第二十军五十九师二营渡江先锋连突破国民党军江防阵地。邹建东 摄

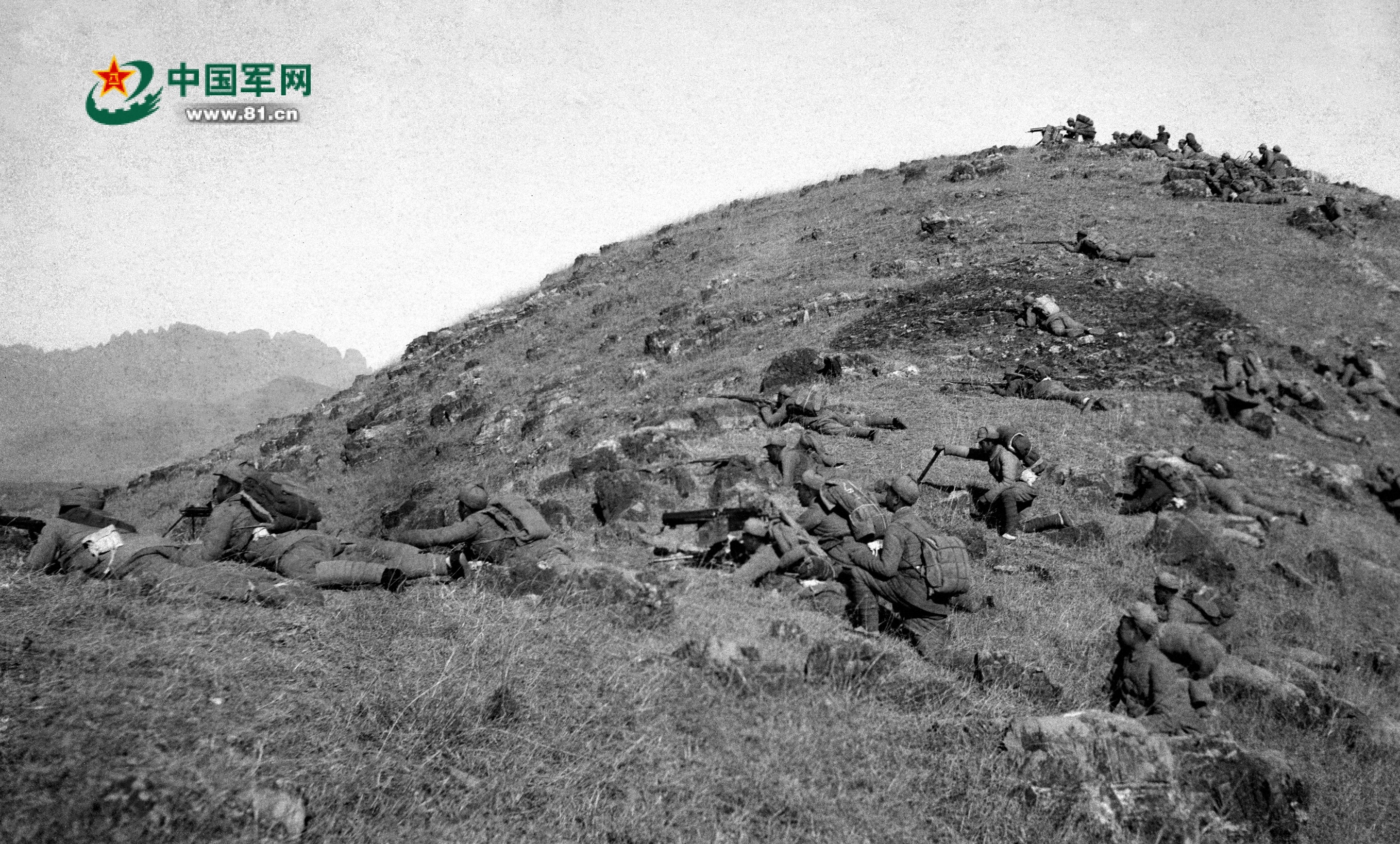

抗战期间,新四军某部进行山地进攻战斗训练。

八路军晋察冀某部开展翻越障碍训练。

志愿军某部夜袭敌阵。

我任团政委那年,团队赴华东某训练基地参加演习。演习休整期间,官兵前往渡江战役总前委旧址纪念馆参观学习。刚刚走进展厅,几幅泛黄的老照片就吸引了我的目光。

照片上的画面,有的是指挥员在江边草丛中用望远镜观察敌情,有的是战士们用自制三角浮架在江面上练习武装泅渡。还有一幅照片令我眼界大开——一条装着4个汽车轮胎的木船,满载进入战斗状态的官兵冲向滔滔江流,另外两条同样形似“水陆两栖坦克”的木船,已先行在江中展开武装强渡训练……

这是渡江战役前夕,人民解放军前线部队在长江无为段开展临战训练的几个镜头。若不看文字说明,还以为是实战场景。

那一刻,我犹如站在战争长河的岸边,浓烈的硝烟气息扑面而来。“欲得强兵,必须坚甲利器,实选实练……”人民军队百炼成钢的一幕幕刀光剑影,不由浮现在眼前。

早在1929年,《古田会议决议》就提出:应编制武装组织及其战术的课本作为红军士兵的训练材料。中央苏区“三操两堂”随之诞生:射击、刺杀、投弹、跳障碍、爬云梯……红军战士身手矫健,虎虎生威。

赣南山水间的硝烟弹雨中,亘古不变的战争铁律,被一个个信仰如磐的战士、一杆杆红缨如火的梭镖演绎着。英雄红军士气高昂,土枪、大刀虽然简陋,却令数十倍于己的“围剿”之敌铩羽而归。

我军那些年代久远、画面泛黄的战地照片,堪称内蕴厚重的时光化石。硝烟里,浸漫着“刃不素持必致血指,舟不素操必致倾溺”的战争机理;弹雨中,蕴含着“平时多流汗,战时少流血”的制胜密码……那是战争岁月留下的不朽印记,更是崇高信仰与牺牲精神凝成的智慧结晶。

透过老照片,我追寻到一场风尘仆仆的宣讲教育——1938年底,抗战即将进入战略相持阶段,毛泽东同志明确提出“加紧教育训练,以利持久作战”。朱德同志发文,号召处在敌后的华北军民,广泛开展游击战争。周恩来同志赶赴皖南云岭,指导制定“向北发展、向东作战”方略。雷厉风行,旌旗翻舞,胜利曙光依稀闪现。

透过老照片,我追寻到一场临战磨枪的思想淬火——1947年4月,在东北民主联军即将以主力出击南满前,师以上干部被召集到黑龙江双城,学习毛泽东同志“集中优势兵力”思想,研训“一点两面”及“追击遭遇战”战术。磨刀不误砍柴工。南下作战势如破竹,东北战局得到根本扭转。

透过老照片,我追寻到一场热火朝天的突击海训——1950年3月,琼州海峡北岸海岸线上,泅渡、把舵、抢滩,俨然一片海战训练场;“走浪桥”“转迷螺”等器材,成为晕船症的克星……当咸涩海水在官兵嘴里品出甜味时,第40军等部队官兵已变身水上蛟龙,波涛翻滚的琼州海峡千舟竞发,胜利的红旗插遍琼崖海岛。

生于烽火,长于硝烟。战争年代,我军浴血奋战,不断发展壮大,战法不拘一格,令敌防不胜防,取得一场又一场胜利。

抗美援朝战争进入僵持阶段后,毛泽东同志审时度势,提出“零敲牛皮糖”的作战方针。志愿军创造了许多成功的作战形式,组织优秀射手和炮手展开狙击作战,积小胜成大胜,不断削弱敌人战斗力。

一幅拍摄于20世纪60年代的经典照片,镌刻在中国人的记忆里——军事训练大比武观礼台上,毛泽东同志平端步枪,聚精会神地瞄准靶子。这个珍贵镜头的背后,是我军一场里程碑式的训练大变革。

1963年12月,叶剑英元帅在观看第12军某团副连长郭兴福教学法表演后,称赞“大开脑筋,大开眼界”。根据叶帅的报告,中央军委号召全军掀起学习推广郭兴福教学法热潮,轰轰烈烈的大比武运动应运而生,推动部队军事训练迈上正规化轨道。

“坚持以战领训、以训促战”“确保全时待战、随时能战”……党的十八大以来,党中央、中央军委和习主席坚定不移推进实战化军事训练,不断砥砺胜战之刃,锻造胜战之师。

前两年,我走进戈壁深处的朱日和合同战术训练基地,看到一组蕴意深刻的照片——几支功勋部队进入“狼窝”时踌躇满志,走出时却是“遍体鳞伤”。尽管与“狼”(蓝军旅)交锋吃了不少苦头,但官兵却感到收获满满。酣畅淋漓的真打实抗,令他们血性迸发,累累伤痕铸成了“血色铠甲”。

将“伤痕”铸成“铠甲”,是新时代官兵的价值追求。极目大洋,海军组织“机动”“蓝鲸”实兵对抗演训,航母编队前出西太平洋海域排兵布阵,浴火淬剑;仰望蓝天,空军“金头盔”“金飞镖”等竞赛考核,对抗性一年比一年强;雷霆出击,火箭军“天剑”等实兵演训,火药味一轮比一轮“呛”……

真打实训,蔚然成风。即便如此,我们仍然要对练兵备战中存在的一些顽瘴痼疾高度警觉,坚决整治背离战斗力标准的虚假备战,军事训练中必须剔除“虚光浮影”,大力破除“危不施训、险不练兵”的枷锁,对合成训练“貌合神离”、对抗训练“虚把式”露头就打。当一支军队时时用“胜战之问”的重锤叩击官兵心灵的时候,训练场上的“花架子”必定难有藏身之处。

胜战,我军永恒的追求。这刻在一代代官兵骨子里的铁血基因,必须靠真打实训去传承。

(本组照片除署名外,均由《解放军画报》资料室提供)