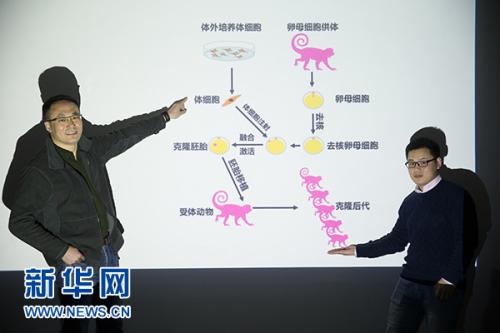

这是中科院神经科学研究所孙强研究员(左)和刘真博士(1月21日摄)。新华社记者 金立旺 摄

克隆猴为什么费劲?三大难点抬高门槛

从第一只克隆羊到第一只克隆猴,历时21年。期间,各国科学家先后克隆出牛、鼠、猪、猫、狗等多种动物,但对猴子一直无能为力。

2003年,权威学术期刊《科学》曾发表美国匹兹堡大学医学院研究人员的一篇论文,论文称,用现有技术克隆灵长类动物“是行不通的”。

最接近成功的一次实验发生在2010年。美国俄勒冈灵长类研究中心的著名科学家米塔利波夫率领团队成功移植了克隆猴胚胎,但胚胎发育至81天,以流产告终。

孙强介绍,克隆猴主要有三个难点。难题之一,是细胞核不易识别,“去核”难度大。作为受体的卵细胞,必须先把细胞核“摘除”,才能容纳体细胞的细胞核这个“外来户”。但是,猴的卵细胞核去核难度非常大。

孙强团队中,博士后刘真是“去核”的主要操作者。借助显微设备,刘真用一双巧手反复练习,在最短时间内、用最小损耗完成“去核”工作,为后续的克隆工作奠定重要基础。

难题之二,是卵细胞容易提前激活。克隆过程中,体细胞的细胞核进入卵细胞时,需先“唤醒”卵细胞,然后才启动一系列发育“程序”。因此,“唤醒”的时机要求非常精准。但是,使用传统方式,猴的卵细胞很容易被提前“唤醒”,往往导致克隆“程序”无法正常启动。

难题之三,是体细胞克隆胚胎的发育效率低。被转移到卵细胞里的细胞核,突然要扮演受精卵的角色,“赶鸭子上架”很不适应,需要科学家采取多种手段“保驾护航”。如果“保驾”不力,绝大多数克隆胚胎都难以正常发育,往往胎死腹中。

经过5年不懈努力,孙强团队成功突破了克隆猴这个世界生物学前沿的难题。通过DNA指纹鉴定,“中中”和“华华”的核基因组信息与供体体细胞完全一致,证明姐妹俩都是正宗的克隆猴。