2

中午,在湖北仙桃,直升机统一着陆加油。

没那么快起飞,我和机械师王大成闲谈,聊着聊着,他指着旁边石椅上的飞行员说,他本来今天结婚,接到命令,二话不说就出发了。

开始,我还不信,哪有这么巧的事。王大成说,喏,他就在那,你自己去问问。过去一了解,还真是!

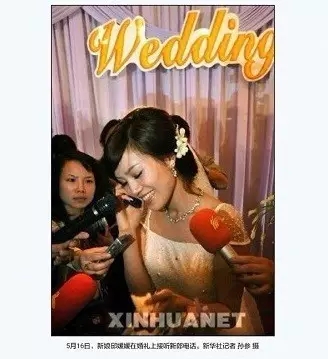

飞机员叫饶新,他新婚妻子邱媛媛是名留学生,关于婚礼俩人有好多憧憬,也筹备了许久,定在今天这个日子大婚。

这可是一条重要线索!登机后,我一直琢磨,怎样才能把这件事报道出去。

在四川彭山军用机场着陆后,我和郭维虎、孙雪峰、黄鹏等人立即碰头商量,决定请饶新和婚礼上的妻子通次话,大家抓拍视频、图片,几分钟后,我趴在一个破木桌上,把刚才的对话和俩人的故事写下来,提供给大家。

大家分头忙碌,紧张发稿……第二天,饶新夫妇的事迹,在全国开始传播。

几天后,第1集团军朱争平副政委专程到陆航团去,看望慰问饶新家人。抗震结束后,饶新荣立了二等功。

安全返回后情形,图中右方少将为汪庆广。

3

战斗,从地震那一刻就打响了。

记得特别清楚,入川后大家吃的第一顿饭,是在小溪边,架起一口大锅,煮了一大盆面条,记忆中仅洒了一把盐花,大家抢着吃的特别香。

我每天乘坐飞机二三趟,和战友们一起搬运空投食品、药品、饮用水、帐篷等物资,有时和大家一起抬担架转移伤员,有时协调媒体现地集中采访。

疯了,忙疯了!满脑子都是救人、发稿。到四川后的11天内,我没洗过澡、换过衣服。一身迷彩服,换洗时都能“站立”起来。

两周过后,人累得挪不动步。干劲咋那么大?用我的理解来说,努力一下,也许就能挽救他人的生命,世间还有什么工作比这更有意义、更有价值?

所以,我认为抗震救灾中,不需要动员,每个官兵都是典型。

还有一条是,31岁的我,也很想在这个世界性的新闻大战中拼搏一下,看看与别人的差距,看自己的能量有多大?

当时,最大的难处是发稿。每次写好稿,要抱着传真机到处去找小店铺。真的要感谢媒体的编辑们,他们接到传真后,要一字一句地重新输入我的稿子,编辑后再发稿。

感人的事远不止这些,仿佛那些日子,人们的潜能都发挥到了极致。

个把月时间,我先后发了百十条稿件,平均每天3篇,反正都是自己参与的那些事,大多不用采访,返回后找个凳子,或者找个小土包,架上笔记本电脑就能写稿了。

从左至右,分别为唐守伦、黄鹏、郭维虎、胡伟、孙雪峰。