离开母校将近30年后的今天,有一个人的音容笑貌还时常在眼前闪现。他,就是中国军事新闻教育事业的主要奠基人,与我一样许许多多军队新闻工作者的大学老师郑旷教授。教授的两句话,让我终身难忘。

回忆30年前在解放军南京政治学院做学生的日子,可以作为记忆留下来的显然不止一二。不过,真正记忆最深的,还是两句被我一直当作箴言的话:扎扎实实打基础,勤勤恳恳练笔头。

两句话虽然近乎直白,但因为这两句话受益当初乃至今天的应该不止我一个,南京政治学院新闻系最初的几届学生想必均有同感。

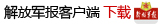

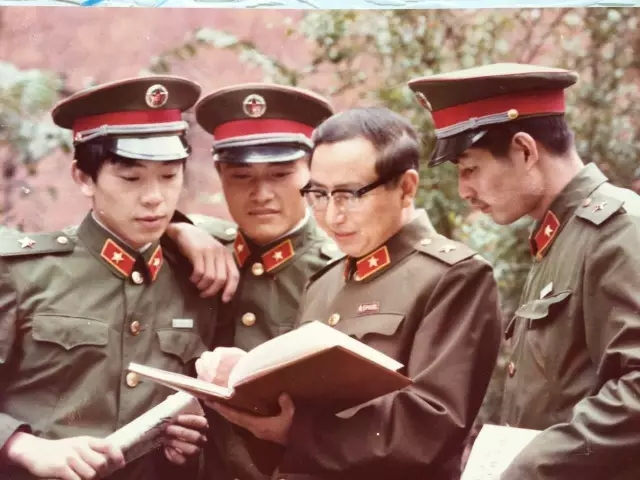

著名军事新闻教育家郑旷。

这话出自新闻系当时的主任郑旷教授之口。作为新闻系最早的掌舵人,郑旷对于中国军事新闻教育事业的贡献是开拓性的。上世纪八十年代初,国内拥有新闻专业的高等院校不过人大、复旦、暨大等寥寥几所,郑旷却以手下仅仅几个人的阵容上马新闻系,并在短短几年内形成了军队文史教育“北文南新”的显著局面。

所谓“北文”,是指著名作家徐怀中先生在京创办的解放军艺术学院文学系,后来在中国文坛如日中天的莫言、钱钢、李存葆等军旅作家,都是那里的第一届学员;而“南新”,自然就是郑旷先生执掌的南京政治学院新闻系。两者相得益彰,汇成了中国军队文科教育天幕上耀眼的双子星座。

南京政治学院教学楼

与当时军艺文学系汇集了军旅文坛上几乎所有的青年才俊一样,南政新闻系的旗帜下同样集合了当时军队新闻战线的众多精英,后来的军区军兵种报纸的社长和总编辑,有相当数量出自南政院新闻系的前几届学员。即使如我之辈从南疆战场上考进南政新闻系的学员,也是带着厚厚一摞剪报和各种获奖证书,来到古树参天的南京市中山北路305号大院的。解放前,这座大院是国民政府交通部,而马路对面的学院办公区,则是更加显赫的国民政府行政院旧址。

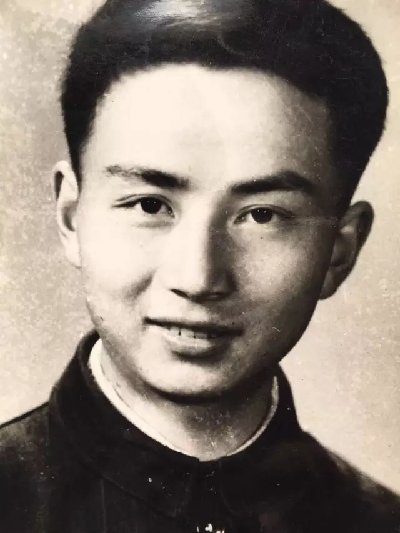

在复旦大学新闻系就读时的郑旷。

当时正值中国文学的黄金期。文学期刊和女性、青年类刊物如雨后春笋。六朝古都南京又是文人荟萃之地,叶兆言,苏童等青年作家等都在崭露头角。每到周末前来约稿的报刊杂志编辑络绎不绝,无形中刺激了新闻系学生本来就旺盛的创作激情。晚上熄灯号吹过之后,新闻系的宿舍里总有人挑灯夜战,以至于校方的军务部门总把新闻系作为重点管理的对象看待。彼此间偶尔的冲撞也在所难免。

初创阶段的新闻系,教学力量相对薄弱。郑旷以他的人脉吸引了全国新闻界的众多大家前来讲学:后来做了人民日报社长的邵华泽讲授新闻评论,后来当了解放军报副总编辑的夏国珞讲授新闻写作,社科院的卢惠民先生讲授新闻理论……

郑旷教授与学生在一起。

担任过复旦大学教务长和新闻系主任的王中教授,是早在战争年代就走上新闻领导岗位的国内顶尖新闻理论家、教育家。当时已是疾病缠身。但郑旷想尽办法请老先生前来主持政院新闻系会同全国新闻院系举办的新闻理论研讨会及教材统编会。那次学校安排我负责撰写王中先生的专访。送王老离宁的那个傍晚至今历历在目:王中腿脚不便,做过他学生的郑旷亲自将老人背到了火车上。

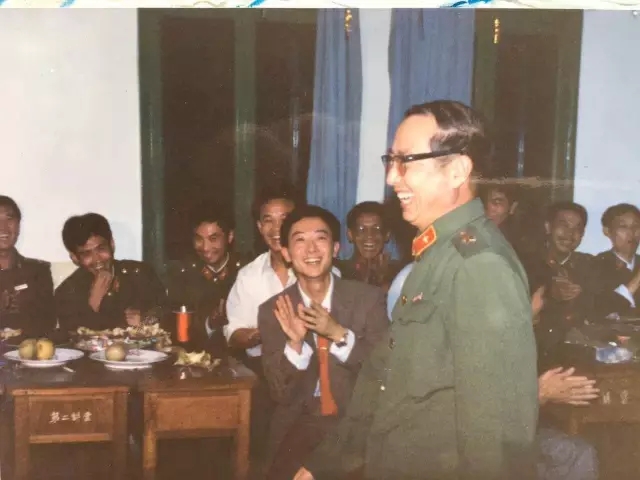

郑旷是那种不知疲倦又激情万丈的人。他家那间不大的客厅,随时向新闻系的学子们敞开着。每次听郑旷激昂的演说,总能在心中激起阵阵涟漪。郑旷鼓励创新、倡导争论、宽容失败。新闻系每周一次的例行评报会,正反双方总是争得面红耳赤,但争论的最终结果却又经常刊登在中国青年报和解放军报的业务刊物上。

郑旷教授初病的那些日子,我曾几次在出差时到当时的南京军区总医院探视。那时候,他这一级别的军人还住不进有空调的病房。我的同学张应武利用他在总医院的关系,在老师的病榻边垒起了墙一样的冰袋,师生之情可见一斑。

教授的笑容与从前一样……

1994年4月29日,郑旷英年早逝的噩耗传来,我们几十个在北京工作的同学一时都无法相信——无法相信那个火一样的生命会突然间停止燃烧。那个日子几乎是他受命创办全军第一个新闻系10周年的同一天。他匆匆而去,还没有来得及度过自己的54岁生日。

2000年底,母校颁发“奋发有为奖”。坐在领奖台上的我,无意间看到了台下郑旷的女儿郑瑜,鼻子一酸,不觉得泪就下来了。那个晚上,我们几个获奖学员带着学校颁发的奖金连同一束鲜花,走进了那个我们做学生时不知多少次走进的客厅。斯人已去,但那屋、那书桌、那书柜,以及那里的一切,似乎仍在散发着郑旷教授的气息。握住他夫人胡老师双手的那一刻,我们仿佛又握住了郑旷那双温暖的手;透过镜片后老人慈祥的目光,我们又仿佛望见了郑旷教授那期待的目光,耳边萦绕的还是那熟悉的两句话:扎扎实实打基础,勤勤恳恳练笔头。

(2016年9月10日,教师节)