共和国的第一代将帅,绝大多数都是在1955年集中授的衔。1926年参军的李聚奎,为国为民历经近30年的血火洗礼,毫无疑问,应当作为开国功臣首批荣膺将衔,但1955年授衔的将军名单中,并没有他的名字,直到3年后,他才被单独补授上将军衔。这其间究竟发生了怎样曲折的故事呢?

主席信任嘱重托

评衔的前提是定级,级别确定之后,评衔才有更为直观的“硬杠杠”。1950年秋,总干部管理部(1952年7月改称为总干部部)召开全体会议,朱德总司令在会上提出我军要建立军衔制度,他说,为了给“实行军衔制度奠定初步基础”,“部队三等九级的等级必须建立,尽量争取在明年的服装上把阶级标明出来”。

经过紧张筹备,翌年2月中旬,中央人民政府人民革命军事委员会发布了《关于干部评级工作的指示》,对评级工作提出了标准,作出了规范。因中央提出整党任务,为了使评级工作在思想上、组织上做好充分准备,军委决定1951年先行试评,取得经验后,1952年结合整党正式评级。

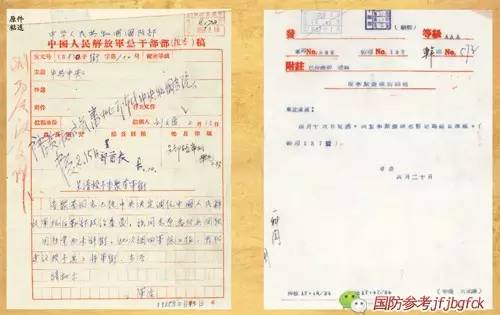

左图:1958年呈请授予李聚奎上将军衔的报告。右图:1952年军委关于李聚奎级别问题的批复。

1952年3月,军委再次发出《评定各级干部等级指示》,明确了评定军队级别的目的是合理解决干部的待遇问题,并为实行军衔制度奠定基础;确定了全军干部、战士的军衔级别;制定了《部队及领导干部评级幅度》;规定了以德(政治品质)、才(业务能力)、资(资历)衡量干部现任职务以确定其级别的评级方法。是年4月,评级工作在全军全面展开。

按照评级标准,职务为大军区副司令员、副政治委员、参谋长、政治部主任、后勤部长、干部部长的,级别一般应当在正、副、准兵团级范围内确定。李聚奎时任东北军区后勤部部长,按照标准当属兵团级别。

1952年4月20日,军委关于李聚奎级别问题给东北军区的电报上写道:“四月十六日电悉,同意李聚奎同志暂定为副兵团级。”此时的李聚奎,刚刚从炮火纷飞的朝鲜战场上下来。

为夺取这场战争的胜利,我军付出了巨大的代价,毛主席从中看到了建立现代化后勤的重要性和急迫性,遂提出创办后勤学院,培养军队后勤专门人才。