无冕“将圣”挑大梁

1952年转眼入冬,评级工作刚刚结束,评衔工作就如火如荼般紧跟着启动。从这个忙碌的严冬,一直到1955年盛夏,军衔制研究逐步深入,给开国将帅们评衔,军委和总干部部更是慎之又慎。

在军队正规化建设稳步推进的同时,国家经济建设领域也在寻求“突围”。新中国建立后,各项建设任务异常繁重,其中,石油是不可缺少的战略资源。

旧中国几乎全靠进口“洋油”,新中国石油工业基础薄弱,帝国主义便给我们扣上了一顶“中国贫油”的帽子,嘲讽我们,妄图击溃我们建设新中国的信心。

1955年,国家下定决心成立石油工业部,周总理亲自点将,向部队要人,连李聚奎也没料到重任会落到他肩上。当总干部部副部长徐立清通知他赴任时,他真的一点思想准备也没有。

李聚奎确实没有思想准备,3年来,为了落实毛主席的指示,他埋头后勤学院建设。如今突然接到改任的命令,还是到地方工作,而且又是去非常重要并且专业性很强的石油部门工作,他始料未及,心里真有点“打鼓”。

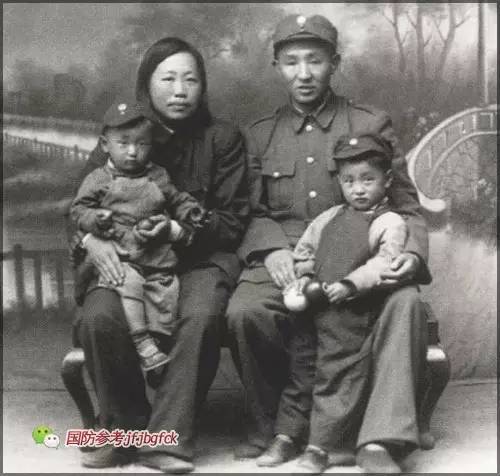

1946年,李聚奎在军调部工作时与夫人王惠颖及两个儿子在承德的合影。

此时,距离第一次将帅授衔只有不到两个月的时间。年初,彭德怀等人就关于元帅、大将、上将军衔问题给毛主席呈了一份报告,上将一栏中,李聚奎赫然在列。在主席的批点中,没有对李聚奎进行调整。按照一般性规定,兵团级干部可授上将军衔。显然,李聚奎的军衔虽已定好,但他等不到授衔了。

自1929年参加革命,李聚奎一直没有离开过部队,对军功的期待,对自己在军队中身份地位的认定,是每一个老兵梦寐以求的荣光,当然,他也不例外。

可是,工作需要,组织信任,更是为了扔掉扣在我们头上的脏帽子,为国家争气,这是一场必须打赢的战役!李聚奎二话不说放弃了授衔的机会,脱下难舍的军装,奔向了新的“战位”。

到了石油工业部,李聚奎从小学生做起,向专家虚心求教石油方面的知识,尽管他患有严重的糖尿病,但还是一头扎到西北、新疆戈壁滩和东北荒原等石油工作艰苦一线搞调研,披星戴月,风餐露宿,学一路、调研一路、思考一路,整个人消瘦得害,很厉甚至昏倒在会场上。功夫不负有心人,他很快熟悉了石油部门的情况,摸清了勘探开采石油的规律。

1955年下半年,石油工业建设的关节点卡在了“克拉玛依值不值得开发”上,部内分歧较大。李聚奎二话不说,带着工作组到现场去,就像战争年代打仗前一样勘察地形,开“诸葛亮会”。

经过反复调研论证,意见趋向一致:要大规模勘探!克拉玛依油田大会战就此拉开序幕。10月29日,克拉玛依一号井喷出了人们期盼已久的原油。次年9月5日,《人民日报》发表社论《支援克拉玛依和柴达木油田》,向世界宣告“中国贫油论”彻底结束。

1955年9月27日,朱德等10位共和国元帅授衔典礼在中南海怀仁堂举行,同一天,国务院举行授予将官军衔的典礼。在长长的共和国第一代将帅授衔名录里,并没有李聚奎的名字。这个被同僚称为红军、八路军、解放军的开路先锋、骁勇战将和“将圣”的铁血军人,虽然因为工作需要离开了部队,但此时正在像指挥打仗那样指挥石油工业建设,以此为志,无怨无悔。