战地课堂:回首十年“边防行”

——“繁荣发展强军文化·我们在路上”系列文章之十四

■解放军报记者 袁丽萍 特约记者 林梓栋

初夏的北京,郁郁葱葱,生机蓬勃。傍晚时分,国防大学军事文化学院校园操场上,一场“草地音乐会”吸引了众多教员、学员的目光。“我站立的地方是中国,我用生命捍卫守候……”激情昂扬的战歌,回荡在校园上空。

“我们到边防一线演出时,战士们可能就围坐在你身边,要学会用眼神、肢体动作和他们互动。”演出结束后,声乐专业教员梁召今进行现场讲评辅导。

今年暑期,该学院将组织学员赴西藏边防部队开展第11次“边防行”为兵服务和实践教学活动。这场“草地音乐会”,正是他们为此次活动所作的“战前练兵”。

自2014年以来,该学院已连续10年组织这一活动。“‘边防行’活动把实践教学课堂搬进部队、将文化服务作为教学内容,取得显著成果。今年不仅是第11次‘边防行’,更是我们第2个‘10年’的重要开端。”该学院领导说。

一

到官兵需要的地方去,到艰苦的战斗一线去,慰问演出,鼓舞士气,历来是我军军事文艺的光荣传统和文艺战士成长的重要路径。

1942年5月,延安文艺座谈会上,毛泽东同志发出号召:中国的革命的文学家艺术家,有出息的文学家艺术家,必须到群众中去,必须长期地无条件地全心全意地到工农兵群众中去,到火热的斗争中去,到唯一的最广大最丰富的源泉中去。

很快,延安鲁迅艺术学院掀起学习热潮,提出响亮口号:“到农村、到工厂、到部队中去,成为群众的一分子。”他们深入群众调研采风,创作出《兄妹开荒》《夫妻识字》《挑花篮》等优秀作品,同时组建宣传队,到部队广泛演出,在宣传抗日、激励斗志等方面发挥了重要作用。

历史翻开崭新的一页。“我们的军旅文艺工作者,应该主要围绕强军目标做自己该做的事情。”2014年,习主席在文艺工作座谈会上的殷切嘱托,催人奋进。

“我们新时代军旅文艺工作者,要赓续发扬烽火硝烟年代积淀下的光荣传统,做到为强军服务、为基层服务、为官兵服务。这也是我们深入开展‘边防行’活动的初衷所在。”一位连续10年带队参加活动的学院领导说。

2014年,这位领导带领8名研究生学员组成小分队,赴黑龙江省军区黑河军分区边防部队,开启了“边防行”活动的序幕。那一次,他们演出23场,慰问官兵、军属2000多人次,受到边防部队热烈欢迎,也让他们坚定了持续拓展“边防行”实践教学模式的信心。

10年里,从东北界河到西南界碑,从滇桂丛林到雪域高原,从备战坑道到边境雷区,“边防行”师生走进班排、登上哨所,为艰苦边远部队和斗争一线部队官兵服务,用铿锵的旋律、动人的舞姿,鼓舞激励边防官兵加强练兵备战、矢志保家卫国的战斗热情。

经过探索与实践,“边防行”实践教学活动的组织实施不断完善。从一开始仅有几名研究生学员,到如今稳定形成以研究生学员为主、本科学员为辅,同时配备2至3名教员负责专业指导的实践教学小分队;从一开始仅有几个歌唱节目,到现在融合声乐、舞蹈、小品、朗诵、器乐等多种艺术形式的完整演出……该学院根据边防官兵文化需求,合理配置不同专业的学员和指导教员,为兵服务的队伍不断发展壮大,演出质量越来越高。

10年来,“边防行”小分队的师生们走过黑龙江、云南、西藏、广西4省区的大部分边防连队,累计行程3.4万余公里,服务官兵和军属超过4.2万人次。他们用一个个文艺节目宣传习近平强军思想,为边防官兵带去精神食粮和文化服务,在祖国边防线上勾勒出一幅幅军中“乌兰牧骑”真情为兵服务的动人画面,成为繁荣发展强军文化的一张亮丽名片。

10年来,“边防行”连接起课堂与部队,让实践教学与慰问演出融为一体、相得益彰。学员在校园里学到的内容通过走边防得到升华,走边防得来的收获也在课堂上结出果实。一批优秀文艺作品诞生在边防一线、巡演途中,几百名学员通过这一活动受到磨炼、获得成长。如今,他们正在不同岗位上,继续为部队强军文化建设添砖加瓦。

壮阔的祖国边防线,既是文艺战士为兵服务的战位,又是军事文化人才成长的“战地课堂”。“开展‘边防行’这10年,让我们更加坚定了为兵服务的办学宗旨,更加清晰了为战育人的教育教学指向,更加深刻理解了军队文化工作者的初心使命。”在该学院召开的“边防行”实践教学活动复盘会上,学院领导在总结讲话时感慨地说道。

二

在采访去年“边防行”活动的带队干部杜禹瑶时,一本特殊的“战地日记”引起记者的注意。日记中,杜禹瑶以诗词的形式,记录了他赴广西“边防行”的心路历程。其中,一首《沁园春·南宁》这样写道:

“南下千里,广西一聚,数日别离。走百余点位,行程密密;哨所巍峨,神采奕奕。将士威武,镇守边关,个个高昂好士气。不怕苦,看青春少年,屡创佳绩……”

这本日记中,像这样的诗词还有20余首。

每年“边防行”时,该学院都要求参与师生撰写“战地日记”,及时记录每日慰问演出、调研采风过程中的所见所闻以及在为兵服务过程中的体会感悟。

与杜禹瑶的“诗词风”不同,军队文化工作专业学员李思凡的“战地日记”格外“鲜艳”。翻开她的日记,一朵朵形状各异、颜色鲜亮的野花令人眼前一亮。李思凡非常珍惜这些野花,小心翼翼地用透明胶塑封起来。

“这些花,是边防战友送给我的。”时隔一年,李思凡依然记得当时的感动。她在日记本上记下了自己的体会:“这是一次‘双向奔赴’的感动之旅,我们用强军文化的力量鼓舞官兵,他们用沉甸甸的真情打动我们……”

一篇篇生动的“战地日记”,记载下“边防行”一幕幕感人瞬间,成为该学院坚持为战育人鲜明导向、坚定为兵服务办学方向的缩影——

2020年初秋,取材于边防官兵真实故事、讲述边防军人妻子每天晚上听着丈夫打呼噜的录音才能入睡的小品《夜深人未静》,在某边防哨所上演。“太真实了,好像在讲我自己的故事!”一名来队探亲的军嫂在演出结束后的反馈,被大家记入日记。

“哪怕风似刀来山如铁,祖国山河一寸不能丢。”2021年8月,“边防行”小分队来到驻西藏墨脱某边防连队。在高山云海之间,声乐专业学员包恩林演唱《我站立的地方是中国》,唱着唱着就哽咽了。官兵围坐在他的身旁,不少人眼中也泛起泪花。包恩林写道:“那一刻,我们的心贴得很近很近。”

小分队每到一个部队演出,都努力做到全员覆盖,坚持多送服务、少添麻烦。在演出之余,师生们还与边防官兵一起执勤站岗、参加文体活动,与边防战友建立了深厚情谊。学员王晨光在日记中记下了边防线上的一次巡逻:“这是特别珍贵的经历,给予我们精神的养分。”

巡演途中突遇暴雨冰雹、走过惊险的崎岖山路、爬上高寒缺氧的哨所……日记中记录的那些艰苦环境和气候条件带来的挑战,让小分队成员深刻体会到官兵坚守边防一线的艰辛与不易,也触动我们的心弦。

脚下沾有多少泥土,心中就沉淀多少真情。10年来,“边防行”小分队师生从官兵身上看到了很多、学到了很多、悟到了很多,脚下的泥土越来越厚,前进的步伐越来越稳,心中的真情也越来越浓。活动结束,小分队依旧与边防战友保持联络,和他们交流文艺骨干培训、晚会节目筹划等工作,持续开展线上文化服务。

多次参加“边防行”活动的教员杨鑫磊说出了大家的心声:“对边防官兵而言,‘边防行’小分队的慰问演出,为他们艰苦的戍边生活带去了精神鼓舞与欢声笑语;对小分队成员来说,感悟边防官兵‘一不怕苦、二不怕死’的战斗精神与家国情怀,更是一次涤荡灵魂、固本培元的思想政治教育。”

三

翻阅“边防行”小分队历年来的演出节目单,记者发现一个“规律”——每一次完整的战地晚会,他们都是以合唱《我们从古田再出发》作为序幕,以全体官兵齐唱《强军战歌》结尾。

两首颇具内涵的军歌首尾呼应,形成对“追溯初心使命”“砥砺奋进强军”的巧妙映射。这样的设计,为演出的其他节目构筑了基本叙事框架,鲜明体现着他们巡演的主旨意蕴——对习近平强军思想的艺术表达和生动宣传。

“我们‘边防行’小分队,本身就是习近平强军思想的宣传队。宣传好、阐释好习近平强军思想,是‘边防行’实践教学和慰问演出的魂和纲。”该学院领导在复盘会上说。

记者观看了几场演出录像,发现在节目编排中,小分队往往先以《走边防》《他在那里站岗》等具有浓郁边关特色的歌舞节目,拉近与边防官兵的心灵距离,随之穿插小品、器乐演奏、魔术表演等节目活跃现场氛围,最后再通过《五星红旗》《请放心吧!祖国》等激昂向上、充盈正能量的歌曲,引导整场演出走向高潮。小分队精心设计演出内容,让一场场战地慰问演出主题鲜明、意蕴丰厚,实现了对边防官兵精神文化需求的精准对接,也让学员们从中感悟到军人使命的光荣与骄傲。

军队文化工作者的阵地在一线,淬炼成长的课堂也在一线。边防线上的一场场巡演,带给学员们的收获还有很多。

“战友距离你不到2米,肢体动作挥动幅度不宜过大。”在去年的“边防行”活动中,指导教员张妮每天都会在演出复盘会中,对学员们的演出进行点评。通过不断地磨合和训练,小分队成员的演出技巧愈发成熟,对于交流互动、情感表达的把握更加准确。

回到学校后,张妮及时将实践教学的经验进行总结、转换,并纳入课堂教学中。她选用更加贴近边防部队特色的教学曲目,结合蓝天、高山、云海等自然景观设计肢体动作,使教学内容更加贴近边防、贴近一线,针对性和实操性也更强了。

从实践中来,到实践中去。实践是人才成长的最好课堂。与张妮的感受一样,连续5年参加“边防行”活动的教员胡琬婷,对学员们的成长进步也深有感触。

“进入角色更快了,情感把握更准了。”近日,胡琬婷正与教研骨干一同创排一堂文化育人情景教育课,学员们在情景朗诵时的表现令她感到惊喜,“很多参与过‘边防行’的学员还主动当起了‘小教员’,带动身边战友一起打磨专业技能”。

她的感触,正体现出“边防行”活动的目标所在——作为该学院为战育人的重要抓手,强化实践教学对军事文化人才培养的支撑作用。

一次次“边防行”,小分队师生在为部队官兵带去文化服务的同时,也在实践中锻炼提高了专业能力,收集了许多贴近官兵的鲜活创作素材,探索积累了宝贵的战地文化工作经验。10年来,小品《十分钟》《夜深人未静》等一批作品在师生们边演出边教学的过程中,被打磨成战味兵味更加浓郁的精品;该学院近10门专业课从“边防行”活动中获取案例素材,近千名学员从中受益。

四

在军事文化学院建设发展成就展中,有一面布满了来自边防部队《感谢信》的特殊展墙。

“全体演职人员大力弘扬‘乌兰牧骑’精神和军队文艺战线优良传统,倾心奉献了一场场高扬主旋律、传播正能量的文化大餐、精神盛宴,立起了军队文艺战士的好样子。”

“每一站都为一线部队而行,每一首歌都为基层官兵而唱,每一个节目都为强军打赢鼓与呼。”

“这些节目以直抵人心的真情表演打动观众心灵,官兵脸上的真心微笑、动情处流下的泪水就是最好的证明。”

……

10年来,“边防行”小分队就像一把传播强军文化的火炬,让边防部队的文化建设愈加火热;像一颗颗播撒欢乐的种子,舒缓官兵精神压力,激发官兵练兵备战热情;像一首鼓舞人心的强军战歌,一路讴歌新时代人民军队昂扬奋进的战斗姿态和精神风貌,为强化官兵战斗精神培育注入了活力。

我们欣喜地看到,经过10年的坚持与付出,“边防行”小分队师生在祖国边防一线树立了新时代军队文化工作者的良好形象,擦亮了该学院为兵服务的鲜亮“名片”。

文化建设是一项需要久久为功的系统工程。繁荣发展强军文化,打造一个文化品牌,需要一茬茬文化工作者的接续努力,需要完善的制度机制和综合保障。“边防行”活动作为该学院重点打造的文化品牌,在制度建设方面同样可圈可点。

——成立临时党支部,引导小分队师生落实组织生活制度,坚持依靠党组织统一思想、解决问题,严明纪律规矩,规范人员言行,维护集体荣誉,临时党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥明显。

——研究出台《“边防行”实践教学活动实施办法》《为战服务实践教学管理办法》等,对“边防行”实践教学活动的组织领导、教学计划与准备、组织实施、教学效果评估与总结,以及相关保障等问题,进行细化规定。这些制度机制,是该学院“边防行”实践教学经验的升华和总结,为活动的顺利开展提供了有力保证。

——成立“红星新闻传播中心”和“红星文化艺术中心”,打造“军事文化节”等校内实践教学平台,组织师生创作反映边防部队生活的文艺作品,以“边防行”战地慰问演出为背景展开专业训练,挖掘发现优秀专业骨干,不断扩大“边防行”实践教学的综合效益。

……

临近毕业,学员孙子淇正在修改完善自己的毕业论文。在论文结尾的致谢词中,她这样写道:感恩“边防行”活动给我带来的精神洗礼和专业锻炼。作为新时代的军队文化工作者,我与战友们,将带着初心使命再出发!

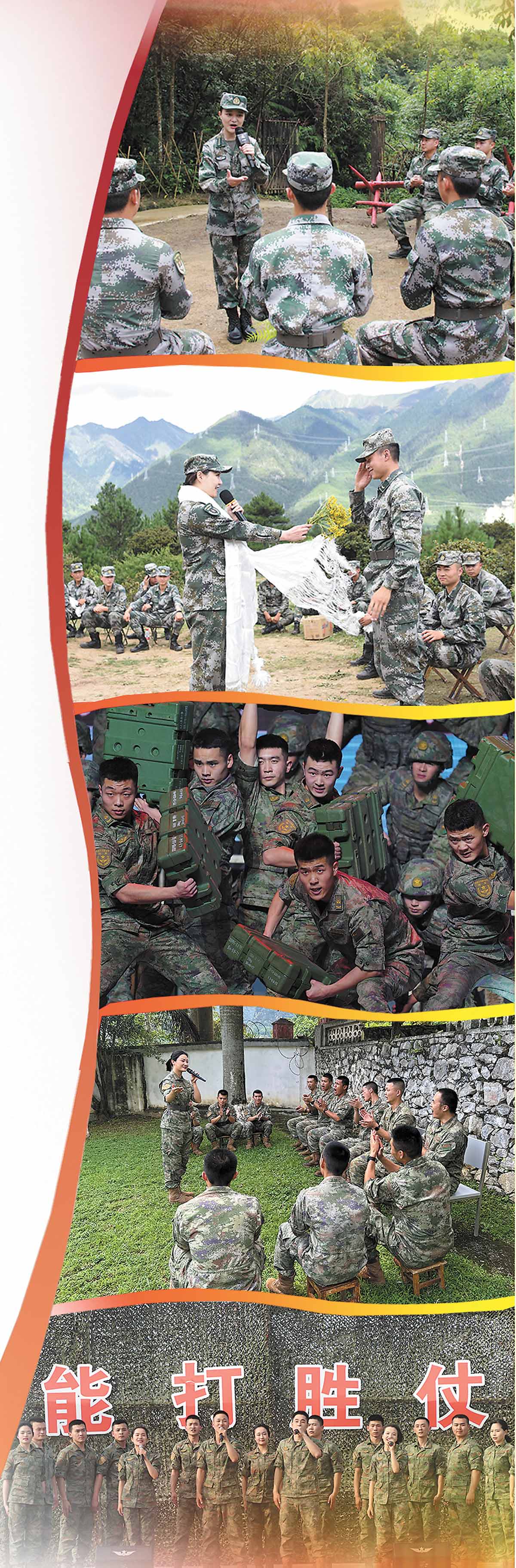

自2014年以来,国防大学军事文化学院连续10年组织“边防行”为兵服务和实践教学活动。图为活动剪影。图片由作者提供

(版式设计:周永昊)