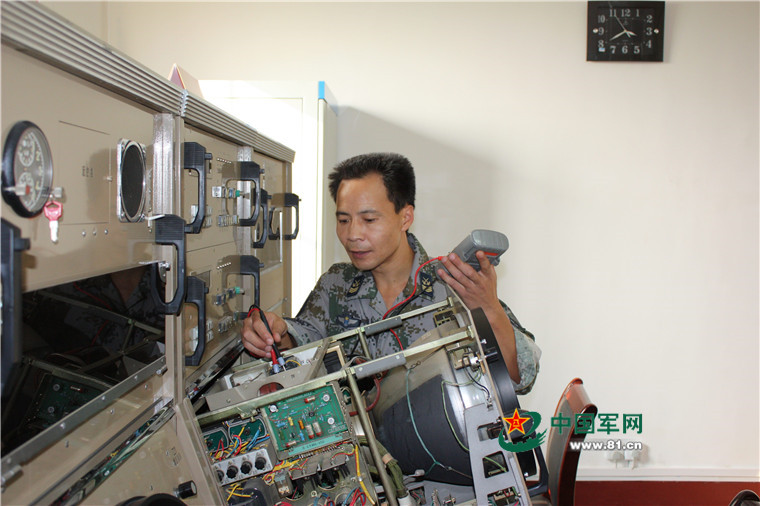

维修装备。 刘宇 摄

精武强能 他伴雷达实现价值

“擦亮雷达千里眼,保我战鹰翱九天。”走进着陆引导雷达小院里,映入眼帘的便是周俊忠亲自拟定的“台训”。29年如一日,看似枯燥单一的工作,周俊忠始终如同雷达一样不知疲倦地“转动”,用强烈的事业心责任感,书写着对党和人民的忠胆赤诚。

地面领航员都知道,引导雷达显示屏上标有上千个刻度,飞机着陆前,他们要向飞行员“报度”,随后,飞行员还需自主换算、调整飞行角度,不小心就会偏航着陆,危及飞行安全。“如何把复杂问题简单化?”为了探寻答案,周俊忠写下上万字的数据分析,并把显示屏上的刻度转换成“米数”,把“报度”改成了“报米”。

一次,部队组织海训,机场能见度只有1公里左右,飞行员看不到跑道,指挥员看不到飞机,有架飞机复飞三次都无法着陆。紧急时刻,周俊忠手拿话筒,凭借脑中储存的精准“米数”,5米5米地指引飞行员修补角度,引导“战鹰”全部安全降落。此后,“报米法”被飞行员广泛接受,周俊忠摸索出的“引导飞机着陆口诀”被广泛推广使用。

在站里官兵口中,流传着一个颇为传奇的故事。2000年的一次夜航训练,由于天气恶劣、狂风大作,周俊忠被手动转向的雷达天线从5米高的雷达架上扫了下来,当场晕厥。可谁料这一晕,竟填补了我军着陆雷达装备的一项重要空白。从病床上刚刚苏醒过来的周俊忠迸发出坚定的念头:我要把雷达天线从“手动”变为“自动”,不能让一阵大风就吹瞎了我们飞机的眼睛!

为了攻克技术上的难题,周俊忠数十次到科研院所向资深专家求教;为了测出一个精确的数据,他光购买器材就用去了一年的工资。经过数以千计的试验,“自动转向装置”研制成功,在开启时间、操作人员数均大幅减少的同时,工作效率提高了8倍,而且更加安全、准确、稳定。2001年,该成果荣获军队科技进步三等奖。