重庆巫溪的向永召,有一个珍藏的木头箱子,几十年过去,依旧保存得极好,孩子们都知道里面有“外公最宝贵的东西”。

“最宝贵的东西”,其实是个白色的小包袱。78岁的向永召一看到它,就忍不住落下泪来。

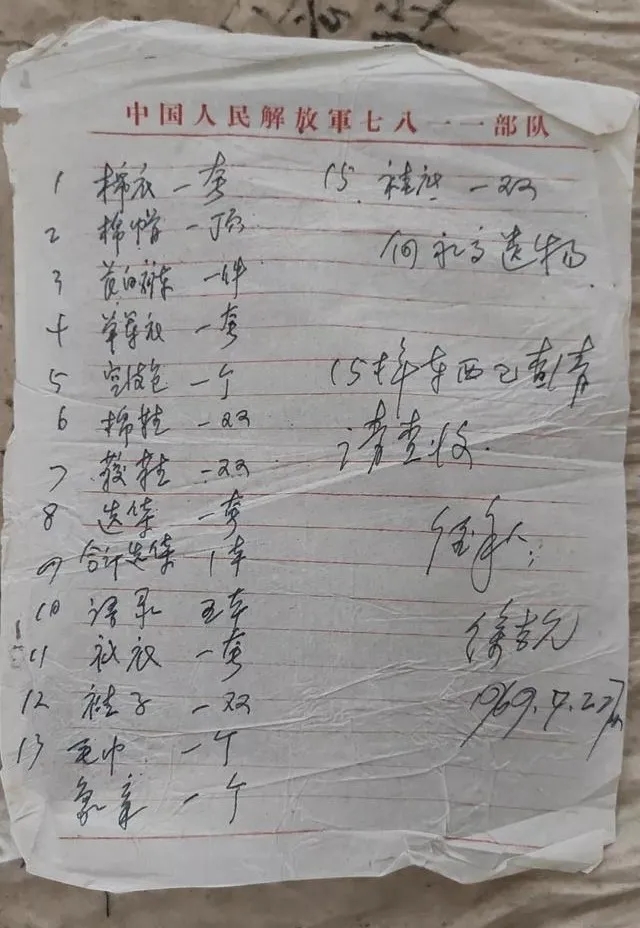

“军帽一顶、笔记两本、徽章七个......” 向永召一边念,一边把包袱里的物件摆在桌上。

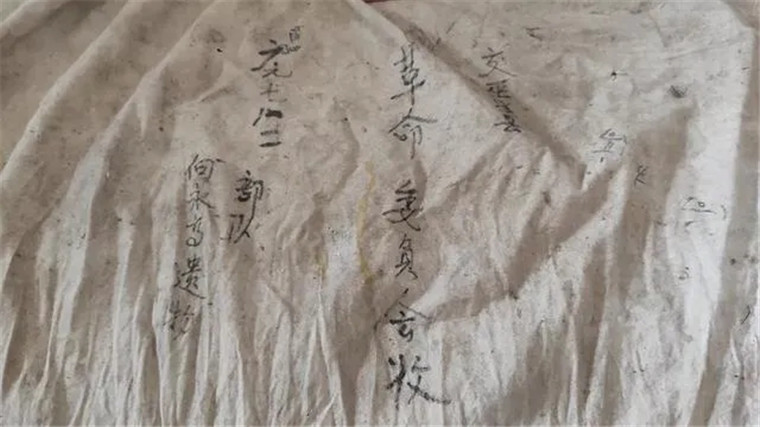

泛黄发皱的白布上,有清晰的4行黑字:交巫溪县,革命委员会收,广元7811部队,向永高遗物。

向永高烈士遗物

向永高是向永召的二弟,兄弟俩只差四岁,相伴长大,感情极好。

小时候家里穷,没钱上学,兄弟俩早早就接过了父亲身上的重担,他们一起下地种田、照顾弟弟妹妹……长到十几岁时,更高更壮的向永高看起来反而更像是哥哥。

1969年,征兵的消息下发到村子,已经相好对象、即将成婚的向永高报了名。

父母强烈反对,大哥向永召却很支持弟弟,“年轻人,都想出去闯闯,为国家出份力!”如果他不是家中的长子、顶梁柱,他也想去参军。

带着哥哥的期望和梦想,向永高顺利通过选拔,入了伍。

25岁的向永高,第一次走出小村庄,跟着部队,去了离家600余公里的地方:四川广元,自此成为中国人民解放军7811部队75分队的一名普通士兵。

向永高烈士遗物

“我和向永高是老乡,到了部队又分到同一个营,很有缘分。”冉从学,和向永高同年入伍的老兵。勤奋好学,是向永高留给这些战友最深的印象。

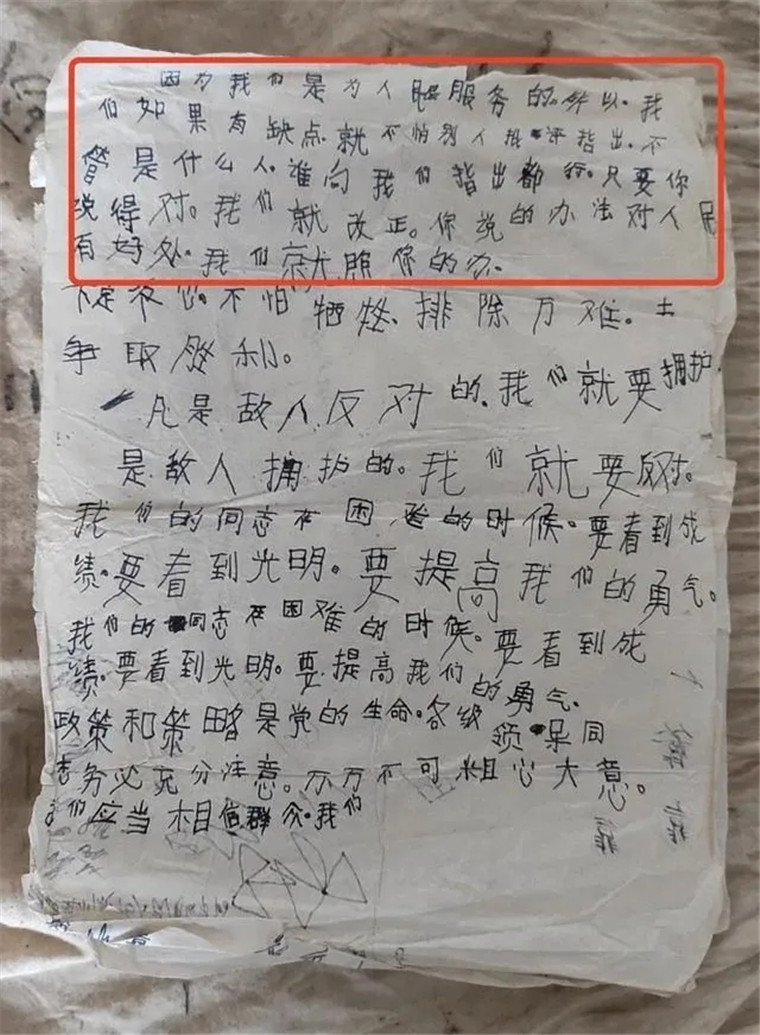

部队发的5本《毛泽东语录》,是向永高的启蒙书。或许是想弥补儿时没能上学的遗憾,或许是想亲笔写下一封家书,向永高非常用功。

他经常捧着书向战友请教,一字一句地跟读,熟练后,再拿出草稿纸誊抄。

无论多沉的农具都用得灵的向永高,却被一支钢笔难住了。落笔在纸上,就是一串七扭八歪、大小不一的字迹。

但他还是屏气凝神地写,一面写满了,再翻到背面继续。

向永高烈士笔记

对向永高来说,部队是他人生新的起点,他要奋力抓住这个来之不易的机会。

可惜天不遂人愿,几个月后,随着炮弹的爆炸声,向永高的梦,碎了。

1969年9月27日,是大哥向永召不愿提起的日子。

9月的巫溪,阴天居多,偶尔还会下雨。向永召从地里回来,一进家门,就觉得不对,太安静了。

他在客厅找到父亲。父亲怀里抱着个白布包袱。陪在父亲身边的,是政府的工作人员,他们拿着一张纸,正在念上面的字,“棉衣一套,棉帽一顶,单军衣一套,棉鞋一双......”

起初他以为这是弟弟寄回家的东西,但越听越觉得心惊,直到最后一句:“向永高遗物,15样东西已查清,请查收。”向永召懵了,那颗夺走他弟弟生命的炮弹,仿佛穿越时空,在他的脑海中炸响。

向永高烈士遗物清单

向永召无比自责、后悔,是他亲手把弟弟送进部队的,他不能原谅自己。

承受丧子之痛的老父亲为了宽慰大儿子,提出两个要求:一是二儿子的遗物由老大保管;二是儿子牺牲的消息,一定要瞒着妻子,不能让她知道。

“你弟弟咋不写信回来?他咋不回家呢?”二儿子离家在外,母亲总惦念着。向永召用弟弟不识字、部队任务重等理由,为他可怜的母亲,编织出一个个善意的谎言。

这一瞒,就是母亲的一辈子。

上世纪90年代初,向永召相继送走了父母。他也添了个习惯,一到春节,他都会把二弟的遗物,从箱子取出,一件件拿给女儿、女婿看。

“这是你二叔留下的东西,他那么年轻,还没成家就走了。”向永召翻来覆去地说。他不识字,分不清哪张纸是遗物清单,哪张纸是弟弟的笔记,他统一叠好,仔细夹在书里,最后笼起白布,用力扎紧两端。

五十年过去,纸张毫无磨损,字迹依然清晰可见。

包裹向永高烈士遗物的白布

向永召曾试图寻找过弟弟的遗体,但始终没有结果。后来,他只能守着这些遗物,就好似守着弟弟,弥补几分遗憾。

2019年11月6日对向永召来说,很有意义。这一天,78岁的向永召在生命的暮年,找到了弟弟的安葬地。

向永高烈士之墓

这天下午,胡涛接到妻子电话,说有人要采访岳父,让他赶快回家。

回到家,客厅“乌泱泱”全是人,带队的是镇政府李主任,他们说来采访向永高烈士的哥哥,向永召。

这场拜访,源于今日头条发布的一条寻亲信息:重庆巫溪籍烈士向永高长眠广元市烈士陵园,静待亲人。

信息被精准推送到巫溪当地后,巫溪县退役军人事务局、凤凰镇镇政府以及当地志愿者通力合作,终于找到了向永召家里。

“向永高”这个名字,胡涛并不陌生,他常听岳父提起。再三确认就是二叔后,胡涛激动地跟岳父分享这个好消息。

“老爹,二叔的墓地找到了,就在四川广元烈士陵园!”

向永召上了年纪,耳朵背得厉害,他侧头仔细听,还是没听明白。胡涛俯身在他耳边,重复说了好几遍。

“墓地、四川”,向永召听到几个词。他反应过来,急声问:“你二叔找着了?”

“找到了!”

向永召有些楞住,一时说不出话来,他没想到,有生之年,还能收到关于弟弟的消息。

向永高烈士大哥向永召

他拿出那个珍藏的箱子,取出二弟的遗物。

语录、军帽、肩章……看着这些守了一辈子的“最宝贵的东西”,向永召嘴角想露出个笑,眼泪却在眼眶里打转。

“没有想到这么多年过去了,还有人记得他。”

时间仿佛又回到1969年3月的那一天,眼前是年轻的弟弟,他穿着军装、戴着军帽,踏上了从军的路途……

供稿:巫溪县退役军人事务局