在硝烟弥漫的抗日战争敌后战场,有一种特殊的“武器”。它并非枪炮,却能让敌人闻风丧胆;它不是金银,却在伪军汉奸心中重若千钧。它的名字,叫“红黑簿”。在艰苦卓绝的抗日战争岁月里,它是中国共产党创造性地瓦解敌军、争取人心、夺取胜利的心理武器。中国人民革命军事博物馆馆藏文物中,就有这样一本“红黑簿”,现在就让我们一起揭开这本特殊“账簿”背后的惊心动魄。

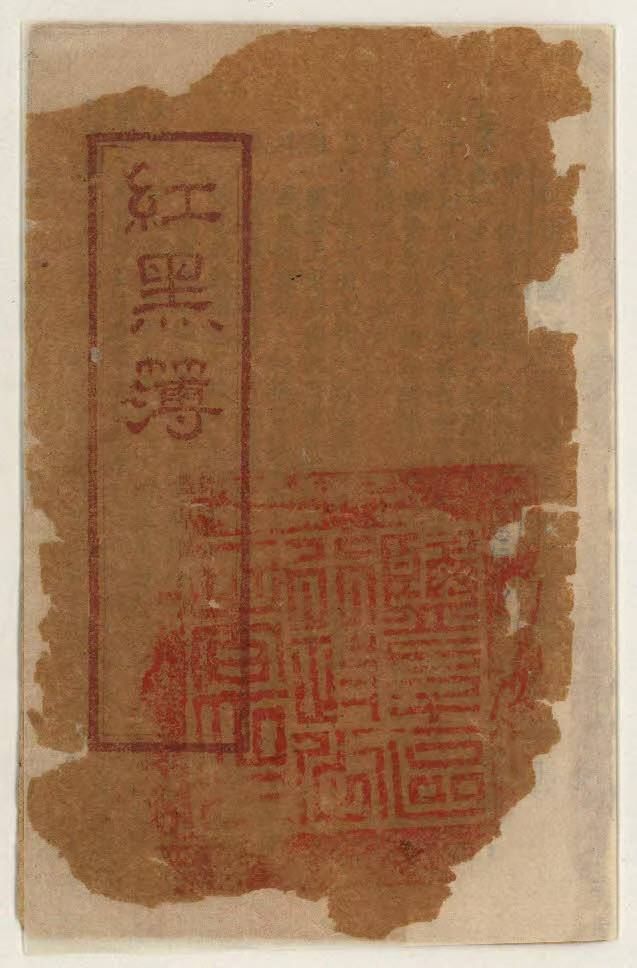

红黑簿封面。

1942年,新四军苏北军区政治部和盐阜区行政公署印制了“红黑簿”和“善恶录”。对日伪军做好事记红点,做坏事记黑点,做好事多的将功赎罪,做坏事多的给予严惩。并对记黑点达到一定数量的予以警告,对死心塌地的汉奸详细收集其罪恶证据,以罪状形式公布后予以处决。实施红黑点这种办法,利用“善有善报,恶有恶报”的传统思想,对日伪军开展攻心战,促其改恶向善,改过自新,给日伪军带来巨大的政治压力,促进了伪军和伪组织内部人员的分化,沉重打击了敌人的士气。

困局:敌后汪洋中的“毒刺”

抗日战争进入相持阶段后,日军兵力不足、后方空虚,推行“治安强化运动”,采取“三分军事、七分政治”的图谋,企图从政治上瓦解抗日力量。尤其是,日军眼看“速战论”破产,转而采取“以华制华”策略,大量招募伪军补充兵力,试图从内部瓦解中国,打开缺口。在日军的威逼利诱下,伪军数量不断增加,达百万之巨。他们分布在东北、华北、华东、华中等地区,为虎作伥,成为日寇统治的爪牙和对抗抗日武装的“毒刺”,频繁侵扰敌后抗日根据地,让八路军、新四军陷入“腹背受敌”的困境。

江苏因交通便利、经济发达,成为日军重点设防地区。日伪军在各地修建据点、碉堡,维持“治安”,镇压抗日力量。由于江苏丘陵和平原水网遍布,既缺乏天险可守,又没有稳固的后方支撑,抗日形势十分严峻。

诞生:濒临绝境后的创举

如何有效瓦解伪军这股力量,最大限度地孤立日军,成为摆在八路军、新四军面前的一道难题。面对敌我双方初期的实力差距,我党我军认识到,对日伪军的斗争不仅是军事上的,更是政治上的,将军事打击作为对敌的铁拳,将政治攻势作为攻心的利剑,“红黑点运动”作为一种政治攻势手段应事而生。在复杂的敌后环境中,智慧的敌后军民创造性地发明了“红黑簿”。这并非一部宏观历史功过录,而是一套具体又易于操作的心理战和政治攻势体系,直接作用于每一个伪军、汉奸个体。

机制:善恶功过的量化

八路军、新四军的政治部门(如武工队、敌工站)会为辖区内的伪军、伪组织头目甚至普通作恶分子,秘密建立个人档案——这就是他们的“红黑簿”。“红黑簿”详细记录了伪军伪组织人员的善行与恶举,使其时刻处于我党我军的监视中。

在“红黑簿”里,明码标“点”。用“黑点”记恶,明确规定哪些是“黑点”行为。如“勒索敲诈,抢劫绑架,奸淫烧杀,帮助敌人苛派勒索或强抓壮丁扰害人民者”“杀害抗日工作人员及扰害抗日人员家属者”“战场上坚决与抗日军作战及死守据点者”等。视罪恶轻重,每次记1至3个黑点,罪行录入“恶簿”。凡累计黑点达到30个以上者,将其姓名登记在“死簿”上,由八路军、新四军及武工队对其执行“随时随地格杀之”的严惩。

同样,明确哪些是“红点”行为,用“红点”记善给予改过自新的机会。视善行大小,每次记1至3个红点,善事录入“善簿”。如“阻止敌伪的烧杀奸淫抢掠、私放壮丁民伕或给以机会逃跑者”“遇新四军八路军作战时朝天放枪与战场自动反正者”等。累计红点达到10个者,其姓名录入“生簿”。这代表着他恢复了中国公民资格,并被允许加入进步的“中国公民同盟”,在政治上获得新生。对于累计红点达到20个以上者,不仅录于“生簿”,还会根据情况给予精神表彰(如公开表扬信)和物质奖励(如粮食、布匹等),树立起正面典型。

“红黑簿”甚至详细规定了善恶行为对消的方法,先恶后善的照红点数,加倍扣除其黑点数;先善后恶的,照黑点数,加倍扣除其红点数;忽善忽恶,反复无常的,对其红点数如实记录,对其黑点数加倍登记。对于伪军、汉奸们来说,一本“红黑簿”就是一本“生死账”,他们为自己的点数问题忧心忡忡,进而争相表现,主动帮助八路军、新四军抗日。

震慑:无处不在的“记账员”与公开的“排行榜”

“红黑簿”的威力,不仅在于严苛的规则,更在于其无孔不入的信息传递能力和强大的心理震慑压力。敌后武工队的情报工作极其出色。他们对辖区内伪军的编制、姓名、行为往往了如指掌。通过发展内线、群众举报、战场观察等多种渠道,伪军的一举一动都被密切关注和详细记录。

“夜间喊话”是最震撼的“对账”方式。曾任敌后武工队队长的王展将军回忆:“武工队员常常在深夜,潜行至敌人的碉堡、岗楼之下,对着里面大声点名喊话,点名道姓,证据确凿,让碉堡内的伪军听得清清楚楚,心惊肉跳,夜不能寐。伪军闻风丧胆,再也不敢随便欺压群众。”

八路军冀南军区在1942年冬季攻势中开展的“红黑点运动”更为直接。他们会将记录着伪军姓名及其红黑点数的“榜单”,张贴在碉堡附近、交通要道的电线杆上,甚至想办法送进据点里。自己的“善恶积分”被公开示众,让伪军们颜面扫地,在群众面前抬不起头,更时刻担心着“总账”何时清算。

奇效:攻心为上,不战而屈人之兵

“红黑簿”这套组合拳打下来,效果极其显著,在敌伪阵营内部引爆了一颗威力巨大的“心理原子弹”。山东渤海区伪军流传谚语:“不怕八路喊冲锋,就怕半夜点名声。”许多伪军行恶时需蒙面,唯恐被百姓认出记点。日军亦承认:“匪区伪人员常因红黑点精神失常。”

在江苏南通,各区、乡纷纷召开伪军政人员家属会议,进行形势分析,开展前途教育,要求他们劝告在日伪据点里的亲人弃暗投明,多做好事,争取多记红点。不少伪军政人员托家属表明态度:我们身在曹营心在汉,决不做坏事,会多做好事。有的据点的伪军特意将抓捕的抗日干部放走,以给自己少记黑点。

据八路军、新四军老战士回忆,有些伪军哨所出于自身利益考虑,默许武工队夜间通行。拔除的据点中,不少有伪军作内应;最戏剧性者莫过于有的日伪军为了攒足红点,消除黑点,故意在战斗中朝天放枪,或“遗失”武器、口粮给八路军、新四军。

“红黑簿”策略有效地离间了日伪关系,动摇了伪军的忠诚度和战斗力,使日军逐渐陷入“耳聋眼瞎”、孤立无援的境地,大大减轻了根据地军民的压力。

启示:永不褪色的精神文物

“红黑簿”虽非金戈铁马的直接体现,其纸墨字间却承载着敌后抗战中极具创造性的斗争智慧。它以最朴素的善恶伦理为尺度,以最直白的生死奖惩为杠杆,将心理震慑转化为克敌力量。这份特殊文物所映射的,是中国共产党领导下的敌后军民非凡的智慧,是瓦解伪军心理防线的无声惊雷。它的故事,值得被永远传颂。

作者:王振宇

作者单位:中国人民革命军事博物馆