笔刀铭史 丹青塑魂

——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年相关美术作品展印象

■刘 红

2025年是纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。北京、天津、上海、山东、安徽、江苏等地开展的美术展览活动,成为我们回望那段烽火岁月、缅怀先烈、传承精神力量的重要载体。各地不同形式的美术展览,让人们从不同角度更加深入了解那段历史,更加深刻体悟伟大抗战精神。

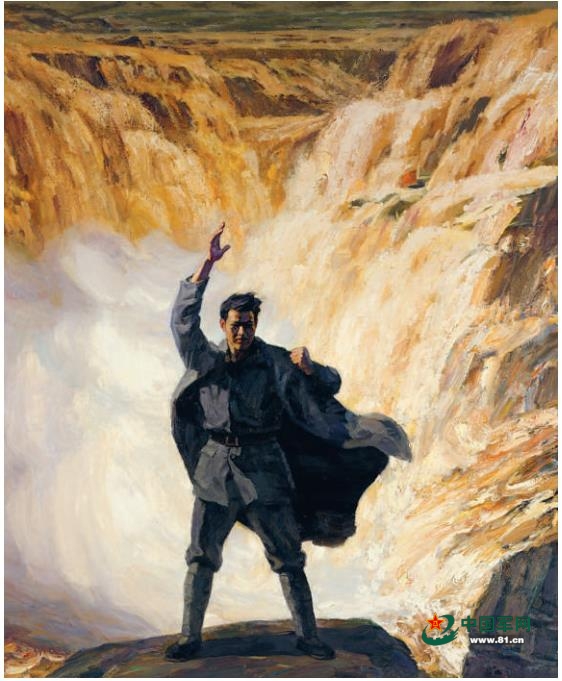

黄河大合唱——流亡·奋起·抗争(油画,局部,中国美术馆藏) 詹建俊 叶 南作

浴血刘老庄(油画,中国人民抗日战争纪念馆藏) 秦文清、张庆涛作

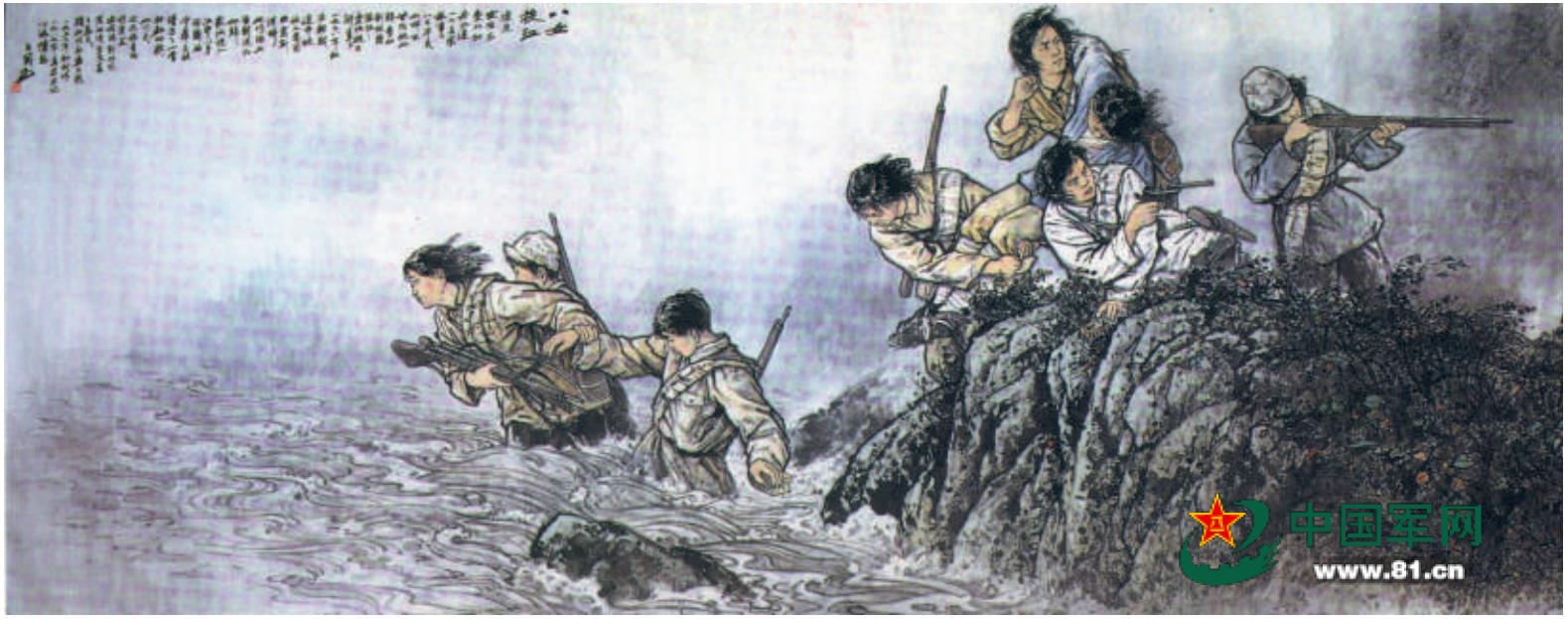

八女投江(中国画,局部,中国美术馆藏) 王盛烈作

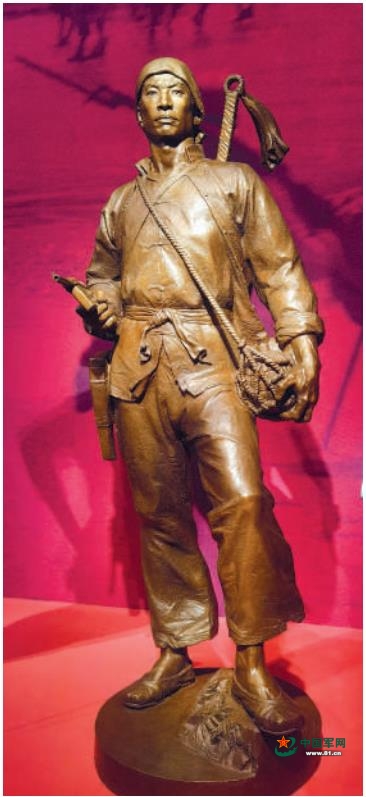

守护(雕塑,艺术家藏) 柳 青作

一

抗战题材是中国现代美术创作的重要篇章。相关作品用独特视觉形式呈现民族记忆,以丰富艺术感染力构筑精神高地,整体贯穿着争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民幸福的主题。“激昂悲壮、崇高伟大”是其主要审美精神,“史诗品格”是其思想底色与艺术之魂。

中国美术馆展厅,由文化和旅游部、中国文学艺术界联合会共同主办的“人民必胜——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年美术作品展”,以“历史逻辑+艺术表达”双轨并行进行陈列,分为序篇、国难当头、浴血奋战、伟大胜利、走向复兴5个篇章。每个篇章聚焦特定历史事件,并集中展现延安精神、东北抗联精神、南泥湾精神、太行精神等。

历史与现代,庄严与崇高,传统与创新交相辉映,一幅幅具有史诗精神特质的美术作品,承载着记忆,述说着荣光,钩沉出波澜壮阔的历史,激扬着铁血丹心的豪迈。

值得一提的是,在这次展览中,上个世纪在战火纷飞中诞生的美术作品再次映入大众视野。一批经典木刻版画唤起人们的抗战记忆,如李桦《怒吼吧,中国》、彦涵《当敌人搜山的时候》、胡一川《到前线去》、古元《延安风景》、江丰《向北站进军》、夏风《小八路》、李少言《抢救伤兵渡黄河》、焦心河《缝寒衣》等。那简洁有力的线条、刚健朴实的艺术风格,传递出坚韧不拔的斗争精神以及强烈的召唤意识,成为展览直击人心的一部分。唐一禾于1940年创作的布面油画《七七的号角(画稿)》,虽尺幅不大,却是用美术作品救亡唤醒民族觉醒意识的代表作品。画面中,人物集结的动态,学生形象的刻画,“号角”意象的强调,凸显出“全民族抗战”的紧迫感,被视为抗战美术的“义勇军进行曲”。

罗工柳的油画《地道战》,全山石、翁诞宪的油画《义勇军进行曲》,张鹤松雕塑、辛莽绘画的《人民英雄纪念碑浮雕·抗日游击战》,詹建俊、叶南的油画《黄河大合唱——流亡·奋起·抗争》等作品,以强烈的现实主义精神、精湛的写实技巧,艺术展现中华民族的不屈意志,成为中国人民奋勇抗争的精神镌刻。

14年浴血奋战,胜利来之不易。对于“胜利”这一题材,艺术家表现各有不同。吴作人的水彩画《南京受降仪式一角》以水彩画的通透质感,展现受降仪式后,盟军代表与中国军官握手的瞬间,传递出“和平来之不易,历史当需铭记”的感慨。蔡亮的油画《延安的火炬》则通过色彩饱满、气氛热烈的大场景,形象生动地描绘了延安军民举行火炬游行欢庆抗战胜利的盛大场面。从1987年构思到2003年完成,军旅画家陈坚创作油画《公元一千九百四十五年九月九日九时·南京》经历了16年时间。其间,他辗转多方查阅、寻访资料,终于以气势恢宏的整体构架、强大的艺术表现力,再现了日军投降签字仪式的历史场景。作品兼具思想性、艺术性、观赏性,影响广泛。

这三幅画作对“胜利时刻”不同历史场景的再现,揭示了抗战主题美术创作随着时代而不断深入探究,体现了艺术家在艺术创新的追求中,对历史有了更加深切的认知,也使得艺术真实与历史真实这一创作命题得到融合与统一。

在这场救亡抗争中,中国共产党是凝聚全民族力量的旗帜,这成为众多展览的主题。由中央广播电视总台社教节目中心、人民美术出版社、中国国家画院主办的“中流砥柱——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题美术作品展”,通过“民族脊梁”“众志成城”“得道多助”“维护和平”4大板块,缓缓打开一部立体抗战史诗画卷。展览共展出了王式廓、罗工柳、李苦禅、吴作人、邓澍、靳尚谊、詹建俊、肖峰、宋韧、沈尧伊等300余位艺术家的作品,以艺术之笔,生动诠释中国共产党在全民族抗战中所发挥的中流砥柱作用。中国艺术研究院主办的“烽火艺魂——中国艺术研究院抗战文艺典藏展”,则以极具历史价值的红色艺术文献及艺术作品,真实展现我党以先进文化凝聚各方力量进行抗战的智慧与战略。

二

“天地英雄气,千秋尚凛然”。在这些展览中,有一条线贯穿始终,那就是礼赞抗战英雄、赓续精神血脉。

由中央数字电视书画频道策划主办的“丹青铸魂”主题展,由广州市文化广电旅游局、广州市文学艺术界联合会、广东省美术家协会联合主办的“薪火塑魂”雕塑作品展等展览,注重对英雄主义气概和理想主义精神的表达与发掘。

王盛烈的中国画《八女投江》定格8名女战士边阻击敌人、边相互搀扶走入滔滔江水中的瞬间。作者以娴熟的写实技巧强化了水墨的表现力,同时融入西画明暗关系,深化了人物崇高感的表现,实现了以水墨绘画语言描绘革命战争题材的突破,成为新中国成立初期中国画变革中的代表作。同题材,邓澍、侯珊瑚的油画《八女投江》则聚焦近景,对汹涌的江水与人物进行细致刻画,并精心营造阴云密布、暴风雨来临前的场景,衬托出英雄视死如归的壮烈。

展览除了对左权、杨靖宇、赵一曼、狼牙山五壮士等这些为后人传诵的革命英雄的刻画,还强化对无数英勇作战、无畏牺牲的“无名英雄”形象的塑造。

山东美术馆举办的“蒙山高沂水长——纪念抗日战争胜利80周年暨‘传承弘扬沂蒙精神’主题美术作品展”,既有对血战疆场人民子弟兵的刻画,也有对踊跃拥军支前普通民众的描写,还有对“沂蒙红嫂”“沂蒙母亲”等群体的歌颂。这些作品或以小切口打开历史长卷,或通过小人物展现大情怀,运用多种艺术手段塑造出一个个有血有肉、可歌可泣的英雄形象。

用美术作品描绘抗战重要战役战斗,不仅是对历史事件的视觉再现,也是对中国军人不屈意志与英雄主义的深情讴歌。孙立新《百团大战》、孙浩《平型关大捷》等油画及苗再新《百团大战》、陈钰铭《历史的定格》、任惠中《中国远征军》等中国画,都是其中的代表。

孙浩的油画《平型关大捷》以恢宏叙事的全景式构图,着眼有限空间歼敌的战斗瞬间,对八路军战士与日军肉搏刺杀壮烈场面的真实塑造,让整个画面充盈铁血精神。同样,反映台儿庄大捷的油画《血战台儿庄》也是对有限空间战斗的描写。画家徐青峰笔下每一处细节都在展示战争的残酷,彰显不屈的信念。烧焦的残垣断壁、密集的弹孔、散落的武器、叠加的尸体等元素,让当年“无墙不饮弹,无土不沃血”的悲壮显得更加真实,震撼人心。

秦文清、张庆涛的油画《浴血刘老庄》将抗战英雄的牺牲精神展现推向高潮。作品聚焦82名战士最后战斗的瞬间,运用油画厚重的笔触和浓烈的色彩,营造出战争悲壮惨烈的氛围。画面中,战士们衣衫褴褛,已被鲜血染红,身体也布满了伤痕,但他们的眼神中没有丝毫畏惧与退缩。这幅作品将血战到底的英雄气概展现得淋漓尽致。

这些展览不仅重视对中国军人英勇无畏的雕刻塑造,还描绘了军民同心、抗击日寇的动人场景。秦大虎、张定钊《在战斗中成长》,张文新《巍巍太行》,孙向阳《吕梁巾帼》,王迎春、杨力舟《太行铁壁》、王国斌、周景伦、徐冰《华北地道战》等画作,以细腻笔触着重展现这一主题。

从抗战烽火到战鹰腾空、巨舰远航、电子对抗等新时代强军实践,传承伟大抗战精神的人民军队,以崭新面貌担当起捍卫国家尊严、维护世界和平的时代重任。水彩画家陈坚的水彩画《二零一五年九月三日》定格纪念抗战胜利70周年大阅兵的庄严时刻。整齐划一的受阅队伍,如钢铁长城绵延,通过水彩的晕染使得宏大场面更显气势恢弘。许杨、廉南宁《辽宁号航母》,范春晓《中国制造走向世界——C919大飞机》,王利《飞天港》等聚焦表现科技成果的画作,是我国迈向高水平科技自立自强的生动记录。李翔的中国画《南海南海》、骆根兴的油画《启航》等,以充满时代感的视觉语言,用画笔展现新时代革命军人的精神风貌。

三

梳理各地举办的美术展览,笔者发现,每一个展览在策展理念上各具特色,展品选择上也因馆藏资源与学术视角不同而各有千秋。展览的多元化呈现让抗战历史主题更加饱满,其美学特质与军事题材美术的崇高壮美、铁血阳刚气质一脉相承。

在这些展览中,军旅美术家的作品受到关注。老一辈美术家将军人的“使命意识”融入艺术的审美表达,让“勇敢”“血性”成为军旅美术审美的精神符号。新一代青年军旅美术家则在继承这份内核的基础上,又注入创新因子,赋予新的时代美学价值意涵,充分体现出青年艺术家对主题创作视觉表现力的积极探索。

纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年相关美术作品展,在笔墨间触摸历史印痕,于丹青中镌刻信仰丰碑。这簇用艺术点燃的精神星火,在潜移默化中照亮更多人的精神世界。