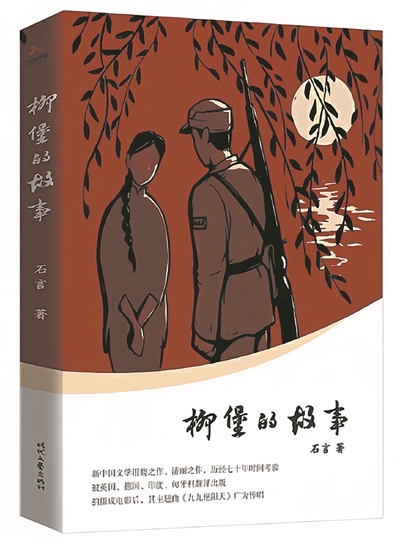

《柳堡的故事》——

烽火中的质朴情感

■谭运平 华山

“十八岁的哥哥呀,想把军来参……这一去呀,枪如林弹如雨呀……”

这首《九九艳阳天》歌曲,出自胡石言的小说《柳堡的故事》(时代文艺出版社)。歌曲充满着早春骄阳般的蓬勃气息,回荡着纯真质朴、洁净无瑕的革命爱情故事旋律。

《柳堡的故事》是一部描写爱情的战争题材小说。抗日战争时期,新四军某连副班长李进,与柳堡的少女“二妹子”渐渐产生了纯洁的感情。为了革命事业,他们暂时搁置儿女情长,积极投身于革命斗争。几年后,李进和“二妹子”重逢,有情人终成眷属。这部在当时罕见的描写军人爱情的小说,被称为“新中国文学创作的一抹温柔”。作品对战争与个人命运的思考、对人类心灵的探寻、对人性的细致描摹,构成了作品独特的文学世界。

小说取材于真实发生过的一段爱情故事。1944年春天,胡石言所在的部队进入扬州市宝应县刘坝头村一带开展抗日游击斗争。一次,二连一班副班长徐金成向指导员胡石言吐露心声说,他和一个长辫子姑娘——“二妹子”好上了。有一次,徐金成发现自己口袋里藏有一张小纸条,上面写着“你好”;不久后,他又发现了第二张纸条,上面写着“你真好”。可就在两人感情升温之际,部队奉命奔赴前线。胡石言问徐金成,两人有无婚姻约定?徐金成摇头,表示要等打败日寇再谈个人的事。他说:“我们是要出发打仗的,保不定哪一仗我吃一颗‘花生米’牺牲了呢?害她白等。”

胡石言被徐金成的话深深打动。遗憾的是,这段情感才刚刚开始就结束了。1945年9月,徐金成在宜兴丁蜀山战役中不幸牺牲。后来,胡石言曾托人到宝应县寻找“二妹子”,一直未能找到。1949年宝应解放了,这让胡石言感慨不已。他想,“二妹子”一定分到了土地,也许都已经结婚抱上娃了,徐金成要是泉下有知,应该会感到欣慰。

1950年,胡石言怀着对战友的真挚感情,以徐金成的故事为素材创作了小说《柳堡的故事》。不过在他笔下,小说有了一个团圆的结局。在写作过程中,如何在表现李进英雄本色的同时,恰当地穿插他与“二妹子”的爱情故事,让他很费思量。在革命战争年代,英勇作战、不怕牺牲的革命战士,怎么能够陷入“儿女情长”的感情漩涡呢?作者反复修改,最终巧妙地在战争叙事中融入温馨爱情场景的桥段。有时写到情深处,作者更是“时而欣喜,时而含泪,仿佛重回到故事发生的艰苦卓绝岁月……”

因为刘坝头村沿河都是大柳树,作者将小说故事现场起名为柳堡村,“堡”有战斗堡垒之意。随着《柳堡的故事》红遍全国,当地人索性将刘坝头村地名改成柳堡村。

小说风靡大江南北,“二妹子”和“副班长”之间,那种既克制又美好的质朴情感,打动了很多读者。小说中吟唱的军民之情和朦胧爱恋,闪耀着人性的光辉。一位熟悉作者的读者曾评价道:“石言很善于在尖锐复杂的金戈铁马格局当中,从容不迫地网织一个富于青春气息的恋情故事,呼唤着钢铁般的豪壮之气,又希望曲尽人间温情……”这部清丽之作,陆续被译成英、德、匈、印等多国文字,影响深远,历经70多年,至今仍历久弥新。

1957年,八一电影制片厂将《柳堡的故事》搬上了银幕。一时间,电影主题曲《九九艳阳天》的歌声响彻大江南北。

“人们往往只知道革命者牺牲生命,却不知道许多革命者还曾牺牲过爱情,而后者有时比前者更困难!”这是作者创作《柳堡的故事》的初衷之一,也让我们对这部军事文学佳作有了更加真切的理解。