用刀锋镌刻民族之魂

■褚银

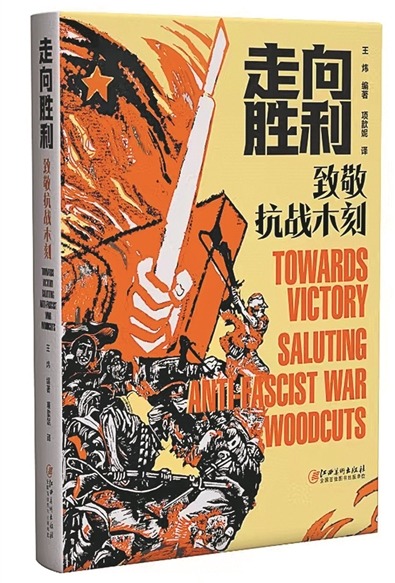

10年前,王炜先生创作了丝网版画《刻痕——向抗战木刻致敬》,以此纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年。10年后,他倾力编著《走向胜利:致敬抗战木刻》(江西美术出版社)献礼抗战胜利80周年。正如王炜所言,这本书旨在“回望那段用刻刀与热血铸就的历史,呼唤人们对民族记忆的珍视”。

“抗战木刻”在中国文化史上是一个特殊的文化现象,在世界文化史上也十分罕见。它不仅是艺术的表达,更是历史的见证。“抗战木刻”是由一群“木刻青年”在木板上一刀一刀刻出来的。他们用青春和生命镌刻出中华民族的苦难、抗争、希望与梦想。在民族生死存亡之际,他们犹如从大地深处喷涌而出的岩浆,手持刻刀,为民族的独立、自由进行百折不挠、坚韧不拔的英勇斗争,在木板上留下深刻印记。

中国新兴木刻运动是鲁迅倡导并亲自培育起来的。1931年8月17日,鲁迅在上海举办了6天的木刻讲习班,自此拉开了中国新兴木刻运动的序幕。1931年9月18日,日本帝国主义发动了“九一八”事变,武装侵略中国东北。由此,“木刻青年”揭开了“抗战木刻”的序幕。

为使这段饱含血泪与烽火的艺术篇章走向世界,《走向胜利:致敬抗战木刻》独具匠心地采用中英文双语对照形式,清晰呈现了20世纪三四十年代中国青年木刻家在抗日战争期间创作的木刻版画作品,以及围绕抗战展开的艺术活动。当激扬的中文解说与国际通用的英文译本相互映照,木刻版画的力量突破了语言的屏障。每一幅画皆如一首无声的史诗,在黑白交织的画卷中娓娓道来坚韧与信念的故事,使世界得以触摸那段不容遗忘的中国历史,深刻理解其中所蕴含的人类共同价值——对和平的深切渴望与对侵略的坚决反抗。

全书收录了200余件木刻版画、历史文献,以及近40篇介绍木刻艺术家及其在抗战时期进行艺术交流的相关事迹的文章、照片和书信,真实再现了那段硝烟弥漫的岁月中,木刻版画如何成为“时代的战鼓”。

该书以《袖珍版画:抗战贺年片、藏书票》开篇,以文献图片收尾,立体呈现了抗战时期版画家们以木板为战场、以刻刀为武器,运用清晰锐利的黑白线条,细腻刻画出华夏儿女前仆后继、英勇抗争的悲壮历史。

《袖珍版画:抗战贺年片、藏书票》重现了1935年李桦主编的《现代版画》和唐英伟主编的《木刻界》如何将贺年片与藏书票化为抗战武器。李桦在1937年的新春贺年片上刻下:“到处嗅着火药的气息,到处看到血腥的掠夺……记着谁是你的仇人!”寥寥数语,悲愤与呐喊跃然纸上。唐英伟的藏书票则在方寸之间浓缩了战火与冲锋的呐喊。这些作品通过报刊《救亡》传遍全国,将民俗艺术与抗战精神紧密结合,展现了“木刻青年”以艺术唤醒民众的良苦用心。

20世纪40年代,版画家彦涵身处太行山、延安等战火连绵之地。他以刻刀为武器,创作出《当敌人搜山的时候》《奋勇出击》等经典木刻作品,生动再现了根据地军民英勇抗战的壮烈情景。书中还收录了陈执中《九一八日军侵占沈阳城》、邵克萍《侵略的罪证》、李桦《怒吼吧!中国》、陈烟桥《保卫卢沟桥》、马基光《打回老家去》、彦涵《狼牙山五壮士》、王琦《跃马杀敌》、黄新波《打击侵略者》、胡一川《坚持抗战反对投降》、牛文《保卫延安》、古元《拥护咱们老百姓自己的军队》、李少言《地雷战》等作品。版画家的每一刀都镌刻着战争的残酷与人民的坚韧,每一幅作品都是历史的见证。

该书揭示,抗战时期木刻艺术的蓬勃发展得益于中国共产党领导人的有力支持。毛泽东同志在为“木刻青年”刘岘的题词中指出:我不懂木刻的道理,但我喜欢看木刻,并希望他……继续努力,为创造中华民族的新艺术而奋斗。1945年9月16日,毛泽东在重庆红岩村送给美国友人一套延安木刻版画(12幅)。周恩来几次将延安木刻带到重庆展览,多次接见“木刻青年”,对“抗战木刻”给予亲切关怀和具体指导。1942年1月3日,在中共中央南方局书记周恩来的亲切关怀下,“中华全国木刻界抗敌协会”在武汉正式成立。此前,武汉已成功举办“全国抗战木刻展览会”,展出了800余件木刻作品。自此,“抗战木刻”运动风起云涌,各地连续举办全国性的抗战木刻展览。相继推出的《救亡木刻》和《抗战画刊》更是传遍全国各个角落,引发了社会各阶层的强烈反响,极大地激发了全国人民的抗战热情。

1946年,“抗战八年木刻展”在上海举办,897件精选作品震撼世界。诗人郭沫若在留言中写道:“中国就像一块坚硬的木板,要靠大家从这里刻出大众的苦闷、沉痛、悲愤、斗争……”这番话道出了木刻艺术的深刻使命。

抗战木刻不仅是一种艺术形式,更是中华民族精神的生动象征。它融合了革命性与现实主义的审美理念,以其质朴而雄浑的力量之美,奠定了中国版画独树一帜的风格。此外,抗战木刻以开放的姿态走向国际舞台,成为国际社会深入了解中国抗战历史的重要窗口。美国版画大师洛克威尔·肯特曾评价:“中国木刻是用黑白形式表现真理与谬误斗争的最好武器。”

《走向胜利:致敬抗战木刻》不仅是一部艺术著作,更是一部民族精神的史诗。它让我们看到,在保卫国家的战场上,不仅有手持武器的战士,还有以艺术为武器的青年。“木刻青年”用刀锋镌刻的,不仅是木板,更是一个民族的灵魂。他们的作品穿越时空,闪耀着信仰与勇气的光芒,提醒我们:艺术能够成为战斗的利器,抗战历史必须永远铭记。