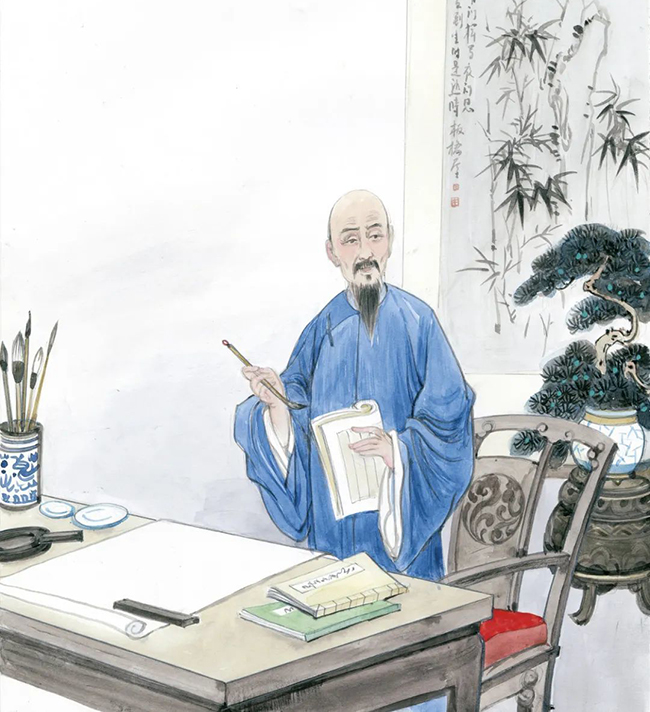

郑板桥的“精当”读书法

■胡丹青

郑板桥,清代著名书画家、文学家。在漫长的读书治学之路上,他提炼出别具一格的“精当”读书法。该方法强调读书应精准而得当,避免贪多求全,力求在有限的阅读过程中追求深层次的理解和实质性的收获。

其中,“求精”是读书要有选择,选好书,读精品;“求当”就是恰到好处,要适合自己的知识水平和工作需要。郑板桥曾言:“求精不求多,非不多也,唯精乃能运多”“当则粗者皆精,不当则精者皆粗”。他强调,读书只有深入精研,才能真正掌握并运用所学的知识。另外,读书须与自己的实际情况相结合,若盲目追求高深,反而可能因不适应而难以吸收,使原本精妙的内容变得无用。这种读书法既是对自己时间的珍惜,也是对知识的尊重。

在《潍县署中寄舍弟墨第一书》中,郑板桥讲到孔子读《易》至韦编三绝,不知翻阅过多少遍,“微言精义,愈探愈出,愈研愈入,愈往而不知其所穷”。他借此典故,进一步阐述了深入研读的重要性。真正的学问不浮于表面,而是需要像孔子那样,对经典之作反复咀嚼,不断挖掘其中的微言精义。这种对知识的执着追求和深入探究的精神,是“精当”读书法的核心所在。通过反复研读,人们可以逐渐领悟书中的深层含义,使知识内化于心,外化于行,从而真正达到学以致用的目的。

郑板桥以画竹闻名于世,这一成就与他精当的读书方法密不可分。他在书中汲取的关于自然和艺术的理论知识,并未被闲置一旁,而是成为他观察和描绘竹子的关键指南。在阅读之余,他常深入竹林,细致观察竹子在四季更替、天气变化中的形态各异,将书中对竹子的描绘与眼前的实景相互对照。通过这种实践,他不仅深化了对书本知识的领悟,更在创作中形成了独树一帜的竹画艺术风格,使读书与实践相辅相成,实现了知识与技能的双重提升。

在《郑板桥集·板桥自叙》中,郑板桥讲述自己幼随父学,“读书能自刻苦,自激愤,自竖立,不苟同俗。深自屈曲委蛇,由浅入深,由卑及高,由迩达远,以赴古人之奥区,以自畅其性情才力之所不尽”。这段话生动地描绘出郑板桥自幼年起便刻苦自励,勇于探索,力求在学问的道路上不断攀登。他深知读书应由易到难、由浅入深。这种稳扎稳打的学习态度,使他能够逐步揭开古人学问的奥秘,也极大丰富了自己的性情与才智。这种对知识的执着追求与深刻领悟,正是郑板桥“精当”读书法的精髓所在。

同时,他的阅读方式也彰显出对知识的深厚敬畏与尊重。他深刻认识到知识的广博与深邃,因此在阅读过程中秉持谦逊与审慎的态度,不轻率下结论,而是通过精准的阅读与深度的思考,逐步构建起自己独到的见解与观点。

这也为广大官兵提供了一种科学的读书理念和方法。比如在阅读军事类书籍时,如果仅满足于泛读,未能深入精读和领悟,那么就可能事倍功半。唯有通过精当阅读,才有可能将阅读所得更好地运用于工作和实践。因此,战友们在读书过程中应以“求精”“求当”为准则,将所学军事理论知识与实战训练紧密结合,保持谦逊与独立思考,培养刻苦钻研的精神,从而在实践中不断提升自身的军事素质和综合能力。