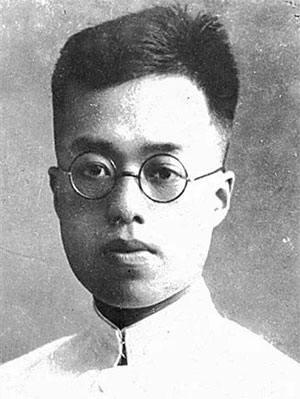

陈寿昌,浙江镇海人,1926年加入中国共产党。1933年7月,任湘鄂赣省委书记。1934年11月,在指挥部队冲锋时中弹,不幸牺牲,时年28岁。

一

陈寿昌,原名陈希堪,别名袖沧,1906年10月出生于浙江省镇海县一个书香门第。祖父陈泉芝在清朝中过举人,父亲陈昭方是晚清秀才,先后都在武汉教书,并病逝于汉口。

1922年16岁时,陈寿昌来到上海报考电报局,被录取,后分配到郑州电报局工作。1923年爆发了震惊中外的“二七”大罢工,陈寿昌积极参加电报局职工声援铁路工人的罢工斗争。以后,罢工遭到军阀吴佩孚血腥镇压,工人运动暂时转入低潮。陈寿昌不畏白色恐怖,继续深入到电报局职工中从事秘密活动。

1925年,陈寿昌从郑州转到武汉电报局工作,继续从事工人运动。1926年加入中国共产党。9月,中华全国总工会驻汉办事处成立,在李立三、刘少奇的领导下,陈寿昌参与组建基层工会工作。

二

大革命失败后,党和工会组织遭到严重破坏。1927年冬,陈寿昌从武汉辗转到了上海,积极寻找党组织。一次偶然的机会在路上遇见李立三,接上了党组织关系。找到党组织后,他开始了新的革命生涯,曾深入到福建中路一带店员中开展工作,不久被调到中央机关担任秘书。

1928年,陈寿昌被调到中央特科做情报工作。1931年4月,特科行动科长顾顺章被捕叛变。他掌握着党中央机关、江苏省委、中央领导人地址等大量的核心机密,危害十分严重。在中央领导同志的果断指挥下,陈寿昌和其他同志一起,日夜战斗,抢先采取有效措施,保卫了中央机关的安全。

1931年11月,党中央调陈寿昌到中央苏区工作。他年底从上海动身,越过敌人重重的封锁线,走了一个多月,才到达中央苏区。1932年1月,中华全国总工会委派陈寿昌任中华全国总工会苏区执行局主任。同年冬,全国总工会由上海迁入中央苏区。1933年1月,中华全国总工会与全总苏区执行局合并,改名为“中华全国总工会苏区中央执行局”(简称“全总苏区中央执行局”),刘少奇任委员长,陈云任副委员长,陈寿昌、蔡树藩等任全总巡视员。

1932年2月15日,苏区中央局在关于闽粤赣省委的决定中指出,“在党内立即开展反对以罗明同志为代表的机会主义路线的斗争”,并撤销了罗明中共福建省委代理书记的职务。随后指定陈寿昌、刘晓、钟友勋组成临时常委,主持省委工作。2月底,党中央委派陈寿昌任中共福建省委书记。

1933年,以林瑞笙为首的湘鄂赣省委由于积极推行第三次“左”倾错误路线,严重地影响了党的各项工作,使苏区形势日益恶化,引起了中央的关注。1933年7月,中共苏区中央局就湘鄂赣省委和省苏维埃政府的工作进行了专门讨论,作出了改造省委的决定,派中共福建省委书记陈寿昌去湘鄂赣苏区,任省委书记兼省军区政治委员,徐彦刚任省军区司令员,刘玉堂任少共湘鄂赣省委书记,谭启龙任少年先锋队湘鄂赣省队长,共派出40多人前往湘鄂赣苏区工作。与此同时,中华苏维埃共和国临时中央政府组织了工作团,准备到湘鄂赣省帮助省苏维埃政府工作。

陈寿昌、徐彦刚等人在离开中央苏区之前,中华苏维埃共和国临时中央政府主席毛泽东在瑞金叶坪接见了他们。毛泽东勉励大家:到达湘鄂赣苏区后,要把红旗撑牢,把红旗扩展,坚持武装斗争,巩固苏维埃政权,粉碎敌人的“围剿”,扩大革命根据地。毛泽东的讲话鼓舞了大家的信心。

10月底,陈寿昌、徐彦刚、刘玉堂、谭启龙等40多人,肩负着党交给的重任,告别了中央苏区,奔赴湘鄂赣苏区。从中央苏区到湘鄂赣苏区,路程虽然不远,但中间隔着敌占区。这时蒋介石正向中央苏区发动第五次“围剿”,对苏区进行了严密的封锁。陈寿昌、徐彦刚等行至中央苏区边缘的沙村时,前面横亘着一条大河,河对岸有敌军驻守,他们几次进行偷渡都未成功,无法前进,只好住下来俟机行动。直到11月,经过一个多月的充分准备,终于偷渡成功,渡过锦水,穿越白区,于1934年1月初到达湘鄂赣省委驻地万载小源。这时,国民党西路军“剿匪”司令何键正命令第二纵队刘膺古部向小源进攻,小源附近之株木桥、高村一带已被敌人占领,敌人在那里修筑碉堡,构造工事,小源十分危急。

1934年1月14日,陈寿昌在小源主持召开了湘鄂赣省委扩大会议,在小源的省委委员、省级机关负责人和各中心县委书记都出席了扩大会议。会议根据苏区中央局指示,宣布改组省委,撤销林瑞笙省委书记职务,撤销陈佑生全总巡视员、省委副书记职务,任命傅秋涛为省委副书记,邓洪为省政治保卫分局代局长,严图阁为省军区参谋长,刘玉堂为少共省委书记,谭启龙为省少先队总队长。会议初步揭发和批判了前省委的错误,总结了以前工作中的教训。由于敌人重兵压境,形势危急,会议来不及系统而全面地总结湘鄂赣苏区斗争的经验教训,提前结束,投入反“围剿”斗争。

小源会议后,陈寿昌在领导苏区人民反对敌人的第五次“围剿”时,开始着手解决湘鄂赣苏区的“肃反”扩大化问题。他一方面批评了前省委、省政府保卫分局在“肃反”工作中的错误,调整了保卫分局的领导成员。另一方面深入到省政府保卫局的干部中了解情况,审阅案卷,与被关押的部分干部谈话。为纠正“肃反”扩大化问题,陈寿昌不过分追究个人的责任,而是耐心启发教育在“肃反”中犯过错误的同志。根据情节,除了处决极少数人之外,绝大多数都恢复了自由。这样不仅团结了犯过“肃反”扩大化错误的干部,又团结了受过冤屈的干部,挽救了一大批同志。

1934年1月,国民党岳林师一部进至万载西坑一线,积极部署对小源的进攻。湘鄂赣省委除组织红十六师准备应战外,同时组织省苏维埃政府机关、兵工厂、被服厂、造布厂和群众开始撤离小源。排埠之战,红十六师四十七团受挫,小源四面受敌,省委决定将党政机关撤出小源,向铜鼓幽居、祖庄一带转移。1月28日,小源被敌人占领。

2月初,省委和省苏机关到达幽居、祖庄一带。幽居和祖庄地处铜鼓、平江、修水三县交界的大龙山脉,这一带重峦叠嶂,沟壑纵横,山高林密,是开展游击活动的好地方。这里还是苏区,有较好的群众基础。但是这里人口不多,田地很少,粮食不足,群众吃的都是红薯丝。省级机关迁来后,要解决省委、省苏维埃政府所属工厂和红军医院数千人的粮食是很困难的。后来红十六师和红十七师也先后到达,粮食供应更加困难。这时,敌人调动军队对幽居形成了一个大包围圈。为了摆脱敌人的包围和解决粮食困难,省委召开了常委紧急会议,认为省级机关必须迅速转移,执行苏区中央局指示,向东南发展。这时,东南面的修(水)铜(鼓)宜(丰)奉(新)开辟了一块新苏区,修铜宜奉边独立团已扩大为独立师,那里又盛产粮食,比较富裕,便于解决粮食和经济上的困难,于是决定向修铜宜奉边转移。

4月底,陈寿昌率省委机关干部从幽居出发,向修铜宜奉边的龙门山区转移。为了迷惑敌人,队伍先向西行动,佯装要去湘鄂边,而后东行。很快敌人发现我方意图,急忙调集3个师、1个保安团向转移部队猛扑过来。湘鄂赣省委决定抽调红十六师部分主力和部分机关干部,先向鄂东南转移,然后再折回修铜宜奉边。陈寿昌率领部分省级机关干部和省保卫大队转移到湘鄂边,然后折向东行。6月初,转移到修水划平,红十六师四十六团和四十八团与敌激战,师长高咏生不幸牺牲,部队损失惨重。鉴于高咏生师长牺牲和红十六师的严重减员,省委和省军区决定将鄂东南的地方武装和红十六师合编,由徐彦刚兼任师长,陈寿昌兼任政治委员。

6月底、7月初,陈寿昌率领省级机关干部和部队转移到龙门山区,而敌五十师却率先占领了龙门山一带有利地形,形成了一个包围圈。省委和红十六师立即组织突围。徐彦刚率红十六师四十六团、四十八团向靖安、永修方向突围,陈寿昌和省委其他领导人率红十六师四十七团和省级机关组成的特务团及家属,向宜丰、铜鼓方向突围。然而突围行动很不顺利,在斜岭,红四十六团、四十八团遭敌四十九师夹击;在高枧,红四十七团和省委机关遭敌五十师三〇〇团伏击。由于部队缺乏粮食,地形又不熟,两个方向都损失惨重。为了保存有生力量,省委决定再分三路突围。陈寿昌这一路由少共省委书记刘玉堂率领的手枪队护卫向北突围。这时陈寿昌双脚溃烂,行走困难,加之手枪射程短,无法冲破敌人包围圈,只好返回黄袍山一带的高枧山里,隐蔽起来,一面俟机突围,一面治疗脚疾。过了一个多星期,才穿过敌人的封锁线,回到黄金洞苏区。

湘鄂赣省组织的这次六七月大转移是一次严重的失策。当时只看到修铜宜奉边经济条件较好的一面,忽略了那里是新开辟的苏区,群众基础较弱的一面;只看到比较容易与赣东北苏区呼应的一面,没有注意到那个地方离南昌较近,敌人容易进攻的一面。在转移前,湘鄂赣省主力红军和省级机关干部共1000多人,转移途中多次遭国民党军队包围,屡次组织突围,许多指战员高唱军歌,与敌人厮杀,血洒青山,骨抛原野,大部壮烈牺牲,一部分失散,最后仅剩约一营人,这就是湘鄂赣革命史上的“六七月事件”。“六七月事件”使湘鄂赣革命根据地比中央苏区提前3个月进入游击战争时期。

三

“六七月事件”后,湘鄂赣红军与党中央失掉了联系。为了挽救危局,省委书记陈寿昌于1934年8月中旬在平江黄金洞召开省委紧急会议。在会上,陈寿昌代表省委主动承担了这次失败的责任,诚恳地作了自我批评。会议还作出了“积极恢复与扩大红十六师”的决定,把保卫与联系各地苏区、恢复与壮大红军作为边区党组织的主要战斗任务。会后,省委组织人力积极投入这一工作,一方面派人到各地游击区动员群众参加红军,一方面派人到鄂东南与红三师取得联系,收集各地游击队与红十六师失散人员。

8月紧急会议后,省委派副书记傅秋涛和鄂东南省委书记兼第一分区政委黄家高到鄂东南收集和扩编部队。8月下旬,鄂东南道委在通山县冷水坪召开了鄂东南工农兵代表大会。参加大会的有湖北大冶、阳新、通山、鄂城、咸宁、蒲圻、崇阳、通城,江西瑞昌、武宁、修水等13个县的工农兵代表。会上,省委书记黄家高传达省委紧急会议关于恢复和壮大红军主力的精神,动员各地苏区军民作好游击战争的准备。会议认真分析了“六七月事件”后的形势,决定巩固与发展鄂东南游击区,发展游击武装,开展游击战争。

10月,省委在黄金洞米筛埚召开了会议。会议总结了8月省委紧急会议以来扩红运动的经验,提出了3个月的扩红计划。会议还讨论了去前线领导恢复红十六师的人选问题。当时省委很多领导同志都要求上前线,陈寿昌虽然身体不好,也坚决要去。最后,会议决定陈寿昌和徐彦刚赴前线,调傅秋涛代理省委书记和省军区政委,主持省委工作。会后,陈寿昌、徐彦刚等率领刚刚收拢的红十六师失散人员和地方游击队约400余人来到冷水坪,与在冷水坪休整的红三师会合。省委书记陈寿昌、省军区司令员徐彦刚等在冷水坪召开了鄂东南党政干部会议,吴致民、黄家高、曹玉阶、曹衍春、杨锡成、方步舟等人参加了会议。会议着重讨论了集中鄂东南革命武装的问题,决定重建红十六师。会后,红三师1000余人与省委收集的部队约400人合编为红十六师,师长徐彦刚,政治委员方步舟,副师长魏平,参谋长谭凤鸣,政治部主任袁洪国(后由钟期光接任)。

红十六师重建后,省委书记陈寿昌决定随军活动。这时,他从国民党报纸上了解到中央红军已由湖南西进。为配合中央红军行动,1934年11月,陈寿昌、徐彦刚、方步舟等人率红十六师从冷水坪出发,计划由崇阳、蒲圻到临湘、平江、岳阳一带活动,向西南发展。不料,在崇阳县和通城县边境的老虎洞老鸦尖,与敌三十三师冯兴贤部遭遇,激战一日,多次打退敌人的进攻。陈寿昌在指挥部队冲锋时中弹负伤,被迫撤至崇阳县金塘河坪村红军医院。晚上,陈寿昌因伤势过重,不幸牺牲。

陈寿昌牺牲后,红十六师全体指战员和随军行动的党政干部以及金塘苏区河坪人民,在河坪村为陈寿昌举行了追悼大会。苏区人民为了纪念他,经湘鄂赣苏维埃政府1935年2月批准,以崇阳金塘苏区为中心命名为“寿昌县”。

(涂允恒)