陈客嫲:两次生命献革命

■戴敏

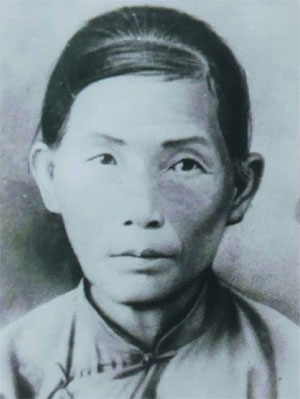

陈客嫲是一名普通的闽西老区妇女,为了革命,她奋勇向前,被枪决死里逃生后,再次投身革命,最终牺牲。在闽西这块有着光荣革命传统的红土地上,在血与火的峥嵘岁月里,一位位像陈客嫲这样的闽西工农群众,始终“听党的话,跟党走”,为中国革命胜利付出了巨大牺牲、作出了重大贡献。

烈火中永生

作为一名接头户,陈客嫲的故事在福建省龙岩市新罗区早已流传许久。

新罗区委党史研究室主任符维健一直致力于研究闽西红色历史与人物,为此他曾整理写下陈客嫲等英雄人物事迹文章数十篇,“她的故事打动了我,作为一位农村妇女,她真正做到了为了革命抛头颅洒热血”。

1885年,原名邱清玉的陈客嫲出生于龙岩东肖镇隘头村(1953年以前属永定管辖)的贫苦家庭。从小当童养媳,嫁东肖后田村后,村里人称她为“客嫲”。陈客嫲30岁丧夫,艰难度日。

“她的前半生就像许多闽西普通农村妇女一样,平凡而普通。”符维健说,改变从1928年开始,当年后田暴动后,陈客嫲分得田地,她从心坎里感谢共产党,送独子陈玉清参加红军。不幸的是,1931年儿子被杀害。后来,她的胞弟和侄儿也在战斗中牺牲。

在1992年由鹭江出版社出版的《龙川英豪》中,讲述了陈客嫲参加革命后的故事。家人牺牲后,陈客嫲擦干眼泪,决心跟党走。红军长征后,她冒着生命危险,千方百计为游击队送粮、盐和日用品。为了运送物资,陈客嫲还发明了用特制双层粪桶(上盛干粪,下藏米盐)的巧妙办法,瞒过哨兵,接济游击队。

为游击队送情报、粮食、照料伤员……陈客嫲被游击队的同志们亲切地称为革命的“老妈妈”,但反动派却对她恨之入骨。

1936年9月的一天下午,游击队领导人在她家开会,陈客嫲照例在家门口补衣放哨。此时国民党兵突然进村,陈客嫲立即大喊暗号提醒屋里开会的同志离开,但自己却被抓住。在牢中,陈客嫲遭遇了严刑逼供,但最后仍没有说出游击队的行踪。最后,陈客嫲与其他6人一起,被带到东肖镇白土圩后埔邦排(当时敌人常在此杀害革命同志)空地上。一阵枪响之后,陈客嫲倒了下去。

幸运的是,子弹只是穿过陈客嫲的下巴,她活了下来。伤养好后,她又在村里活动开了。日子一天天过去,陈客嫲活着的消息也终于被敌人知道。

1937年1月,陈客嫲再次被捕。任凭敌人审讯拷打,她始终闭口不言。敌人威胁道:“上次用枪没有打死你,这次要用火活活烧死你,看你的命有多硬。”面对敌人的威胁,陈客嫲从容地说:“我已经死过一次,我要为革命再死一次。”1937年1月25日,在东肖墟场附近,陈客嫲被活活烧死。

陈客嫲牺牲后,被亲属葬于后田村排呀山。1954年,陈客嫲被评定为烈士。1958年,中共东肖公社委员会、东肖人民公社委员会为其修墓立碑。

故事永流传

红色故事留存在记忆里,红色历史隽写在书页上,红色基因流淌于血液中。发生在闽西红土地上的一段段革命故事,如今依旧被完整地保存下来,在后人的演绎下,在舞台上越发闪亮。

在龙岩“红古田”杯红色故事演讲比赛中,陈客嫲的故事成为被讲述最多的红色故事之一。选手们或展现陈客嫲为游击队运送物资时的机智勇敢,或回忆陈客嫲两次被捕时的无惧无畏,用精彩的演绎让观众们一次次感受到了陈客嫲对于革命的忠贞与无私。

参赛选手、龙岩华侨历史博物馆馆长廖素清便是其中之一。她从小便听着陈客嫲的故事长大,但对于年幼时的她来说,陈客嫲的故事更多的仅是存于印象中。通过这次比赛,她更加深刻了解了这位普通而不平凡的闽西红嫂。

“了解越深,自己越被陈客嫲感动。这也促使自己用心准备,要向观众们展现出陈客嫲面对敌人残忍的折磨也无所畏惧的革命精神。”廖素清说。比赛中,她完全沉浸到那段艰苦的红色岁月中,体会陈客嫲的苦痛与坚韧。

在廖素清看来,比赛让她收获了一次红色教育与红色精神的洗礼。“希望通过这次比赛能让更多人听到红色故事,了解红色历史,感受红色情怀。”

陈客嫲的事迹被收录于《红旗飘飘》(大型革命回忆录),同时也被改编为山歌剧、汉剧,搬上舞台,广为传颂。国家一级演员、被称为“汉剧花旦王”的闽西汉剧表演艺术家邓玉璇,数十年前便开始与陈客嫲结下深厚的情缘。这几十年里,汉剧舞台上的“陈客嫲”始终由她扮演,她和英雄母亲穿越时空的对话过程始终镌刻在她的记忆里。

1958年,接过《陈客嫲》剧本的初稿时,邓玉璇前往东肖后田村,听乡亲们讲述英雄母亲的故事。当年,作为闽西汉剧史上第一部现代戏的《陈客嫲》,参加了福建省第一届戏曲现代戏汇演,轰动全省,赢得一致好评。《陈客嫲》成为闽西汉剧划时代的剧目,邓玉璇也成长为闽西汉剧新一代的领军人物。

回想起那段公演,说起陈客嫲第一次被敌人枪毙,但幸运逃生爬回家中的那个桥段,邓玉璇再次忍不住哼唱起了那段台词,“最终谢幕时,观众如潮水般不断的掌声和重复谢幕三次的盛况,让我明白这个英雄母亲的故事成功打动了大家”。

群众力量大

陈客嫲是土地革命时期著名的接头户,是闽西老区工农群众跟党走的杰出代表。在土地革命时期的闽西,工农群众为革命提供了坚强的后盾。

“东肖镇涌现出了许多为革命作出贡献的妇女,颇具代表性。”据符维健介绍,新罗有女烈士115人,而东肖镇便有35人。

1989年厦门大学出版社出版的《龙岩人民革命史》中记载,1932年,红军攻克漳州后,缴获了敌军大批物资、枪械,而龙岩的工农群众成为了将这些战利品运往中央苏区长汀、瑞金的最主要力量,当时龙岩“十姐妹运输队”闻名中央苏区。在热烈慰劳红军运动中,东肖妇女尤为突出,纷纷组织洗衣队、募捐队,发动妇女做军鞋,共做了700多双军鞋、90多双布鞋。

“陈客嫲对革命的信念不是一日成就的,而是有着革命引路人的指引,一路战斗而产生的。”龙岩学院中央苏区研究院执行院长、教授,闽西红色文化研究中心主任张雪英所说的引路人,是东肖镇后田村的张溪兜。

1904年,张溪兜出生于东肖镇溪兜村,是福建省第一个女共产党员。后田暴动的次日,张溪兜手持一把锋利的斧头,领着农友们直奔火星祠堂,将公田谷仓大门的铁索砸开,把200多桶谷子分给无粮和少粮的群众。在她的启发教育下,陈客嫲渐渐产生了对革命的坚定信念。

“白色恐怖时期,张溪兜带领了多个村的妇女为红军赶制衣服、编草鞋、买油、侦察敌情。最后在榴坑一个阁楼上开会,被敌人包围。为了保护其他人撤退,她自己留下应对敌人,最后牺牲。”张雪英说。

除了张溪兜,东肖镇还涌现了接头户张龙地、陈三姑等革命妇女,她们与陈客嫲一样,到山上给游击队员送粮食、送情报……“她们不怕牺牲,没有她们,山上的游击队员就可能没法生存。这些妇女为土地革命做出了很大的贡献。”张雪英说。