永远的“号手”

■向贤彪

夏日的早晨,山西省大同市云州区党留庄村笼罩着一层淡淡的薄雾。半山坡的“仓夷烈士纪念碑”前,已经有早起的人们摆放的沾着露水的野花。

“仓夷”这个名字,对不少人来说也许是陌生的,但党留庄村的群众记得他,中国新闻界的同行记得他。因为他的名字与伟大的抗日战争紧密相连,他的作品曾召唤和鼓舞人们去战斗。他用25年的短暂人生,对什么是幸福作出了最好的诠释。

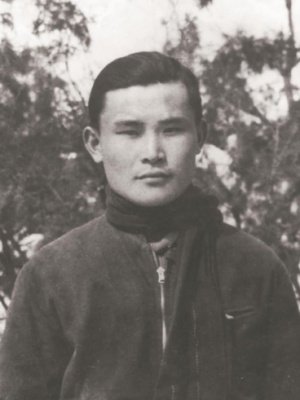

仓夷,本名郑贻进,祖籍福建福清,出生于马来西亚,成长在新加坡。16岁时,在新加坡读初中二年级的仓夷,得知祖国全面抗战爆发的消息。他一刻也等不及,与父母商量要回国参加抗战。父母觉得他年纪小,有些担心。他以“天下兴亡,匹夫有责”的道理说服父母。双亲见儿子决心已下,便同意了他的选择。几经周折,仓夷终于回到日思夜想的祖国。

回国后的仓夷,经历了一段时间的流浪生活,后来受到党组织的关注。党组织不但在经济上给予他帮助,还将他送到山西民族革命大学学习。结业后,他担任《西线》杂志编辑。其间,他沿着黄河防线采访,目睹日寇的残暴罪行,写下长篇报道《华北的敌寇在挣扎》。

不久,仓夷来到晋察冀边区,正式加入《抗敌报》。《抗敌报》是《晋察冀日报》的前身,被聂荣臻同志称为“民族的号筒”。从此,仓夷成为“民族的号筒”最年轻的“号手”。1940年冬,仓夷加入中国共产党。他更加勇敢地投入抗日洪流之中,以笔作枪,为民族的解放呐喊、奋斗,谱写出绚丽的青春之歌。

1942年,日寇在冀中展开残酷的“五一大扫荡”。在反“扫荡”作战中,八路军一个连与日寇连续激战,令敌伤亡惨重。仓夷闻讯后,冒着枪林弹雨连续采访20多天,真实地记录下战斗的场景,写下长篇报告文学《纪念连》。作品于1942年10月在《晋察冀日报》以连载形式刊发,引起很大反响,冀中军民争相传阅。

1943年至1944年,抗日战争进入更为残酷的阶段。日寇在东起山海关、西至古北口的长城沿线广袤土地上,进行了灭绝人性的烧杀抢掠,制造了骇人听闻的“无人区”。这个时期,仓夷和同事们越过敌人的封锁线,深入到最危险的地区采访,写下大量有血有肉、动人心魄的作品。他笔下的《平原青纱帐战斗》《平原地道战》《爆炸英雄李勇》《婚礼》《反“扫荡”》等通讯和报告文学,真实记录了晋察冀边区军民在党的领导下浴血奋战的事迹,反映了边区人民的生活和斗争情况。

1943年秋,河北省阜平县5个村庄的青壮年游击小组,经过三整夜不间歇的劳动,抢收水稻220亩。仓夷既是这场战斗的报道者,也是勇敢的参与者。在他的通讯《阜平城西滩的抢稻斗争》中,生动地记录了这样的场景:“夜的成熟的稻田在黑压压的人群的劳动下活跃起来了。像羊群在跑青,像蚕在吃桑叶,只听见喳啦啦喳啦啦的割稻声、紧张的脚步移动声……”细腻的笔触,生动的描写,把我们带入到当年紧张劳作的夜晚,分享他们在敌人眼皮底下抢收稻谷的快意。

随后,仓夷又发表了优秀的纪实作品《李雨》。主人公李雨14岁参加革命,来到游击区两年,12次历险。李雨曾被6个带枪的敌人搜捕堵截,最后机智逃脱、毫发无损。在一次次出生入死的战斗中,李雨越发成熟坚定,越发英勇善战,深获群众的赞誉。李雨的事迹,给仓夷的内心带来巨大的情感波澜,他决心写写这位与自己年龄相仿的年轻人。在深入采访中,两个年轻人话理想、谈人生,说眼前、道明天,加深了情感的共鸣、心灵的沟通。因为作品《李雨》的生动描写,李雨这位机智勇敢的抗日英雄形象走进抗日军民的心中,成为鼓舞人们战斗的一面旗帜。

在仓夷的笔下,人物鲜活、故事感人、描写生动,让人读后深受感染、沉浸其中,备受教育和鼓舞。优秀作品的诞生,源于仓夷厚实的文字功底、高超的写作技巧,更依赖于他的战斗激情和深入实际的优良作风。哪里最危险、哪里战斗最激烈,他和同事们就奔向哪里,用手中的笔记录下一个个生动的战斗情景。他总是与他采写的“人物”生活、战斗在一起,与他们同吃同住交朋友,用深情的笔触写他们的战斗与生活,写他们英勇的抗日故事,走进他们的内心世界,感受他们的悲欢离合。也许,只有当采访者与被采访者心灵相通、情感交融时,才会有优秀的作品诞生。

仓夷是一名新闻工作者,更是一名冲锋陷阵的战士。他一手拿笔,一手拿枪,在战火中锻炼成长。他担任报社武装梯队的班长,组织分配给他一支老式的单发枪。这支枪虽然陈旧落后,但仓夷很喜欢,他说:“就算是烧火棍,也能敲死敌人。”在采访地雷战时,仓夷主动参加爆破班,认真学习体验。他不但把地雷部件的专业术语记在心里、反映在作品中,还学会了挖雷坑、埋地雷等技术。他与同事们外出执行采访任务,怀里都揣着两枚手榴弹,一枚是给敌人准备的,另一枚是随时准备与敌人同归于尽的。采访奔走于敌占区和游击区,仓夷没有丝毫胆怯,随时准备为抗战胜利流尽最后一滴血。

仓夷倍加珍惜“共产党员”这个称谓,更用行动争做一名优秀的党员,为党增光添彩。在残酷的斗争面前,他坚定乐观,外出执行任务归来,常常人还没进院子,欢快的歌声就先飞了进去;在繁重的任务面前,他勇挑重担,常常写稿读书到深夜,第二天早上照样精神抖擞地工作;在艰苦的生活面前,他从不叫苦,采访饿了、渴了,就轻轻地敲开老乡的房门,用一撮盐巴换一顿吃食,不拘糠饼子、菜窝头还是一把枣子、两个柿子。他觉得,他是世界上最幸福的人,因为他把自己的一切同国家与民族的前途命运紧密联系在一起,把为人民争取幸福当作自己最大的幸福。为此,他把自己的作品集取名为《幸福》。他在《写在〈幸福〉前面》一文中说:“这本小集子里的几篇文章,是我在晋察冀边区服务七年间,一些当时当地的零星纪事。书名叫做《幸福》,是我的偏见,因为我认为人民能按自己的理想来自由生活,那就是‘幸福’。”

这就是仓夷的幸福观,也是仓夷的人生追求。为了这一崇高的理想,仓夷舍生忘死、英勇战斗,不惜牺牲自己宝贵的生命。1946年8月,仓夷在执行任务途中,惨遭国民党反动派杀害,年仅25岁。

在烈士牺牲的地方,当地政府建造了“仓夷烈士纪念碑”。每天来这里拜谒英烈的人络绎不绝。人们仿佛觉得,这位年轻的“号手”并没有离去,他仍在以笔作号,吹奏出高亢激昂的旋律,鼓舞我们在新时代的征程上闯关夺隘、勇毅前行。