“两袖清风来去”

■郭领领 匡吉

“魂飞万里,盼归来,此水此山此地。百姓谁不爱好官?把泪焦桐成雨。生也沙丘,死也沙丘,父老生死系。暮雪朝霜,毋改英雄意气!依然月明如昔,思君夜夜,肝胆长如洗。路漫漫其修远矣,两袖清风来去。为官一任,造福一方,遂了平生意。绿我涓滴,会它千顷澄碧。”习主席的一首《念奴娇·追思焦裕禄》,充分肯定焦裕禄同志的崇高品格,也道出了人民公仆应有的初心本色。在兰考任职的日日夜夜,焦裕禄同志不仅树立起公权为民的从政标杆,也用清风正气在人民群众心中勾勒出共产党人的清正廉洁形象。

1962年寒冬,焦裕禄来到风沙肆虐的兰考县。36万双饱含期盼又深陷困顿的眼睛注视着他,群众的目光就是他肩上沉甸甸的责任。他深知,要带领兰考人民闯出一条生路,制服自然“三害”固然艰巨,但同样重要的是让兰考的党员干部时刻铭记:公权姓公,一丝一毫都不能私用。

心中装着人民,方为好官;身无一丝官气,才是公仆。焦裕禄的公仆本色,突出体现在不搞特殊化上。他和兰考人民同啃掺糠的窝窝头,共饮带碱味的白开水。一次,他到土山寨访贫问苦,在农民曹玉英家吃饭,但曹玉英家没有粮食,只能同吃蒸红薯叶。当晚,焦裕禄胃疼得厉害。天亮后,同行的干部给他买来两个烧饼,却遭到他的严厉批评:“群众能吃的饭,咱也能吃,群众能过的日子,咱也能过。”他随即喊来农家孩子,把烧饼分给他们。还有一次,机关的同志见他操劳过度,便送来几条鱼以补养身体,孩子们嚷着要吃鱼,他对孩子们说:“这鱼是渔场的同志辛苦养大的,是集体财产,咱一家没去劳动,咋能白吃呢?如果大家都占集体的便宜,那集体的事还能办好吗?”他的儿子焦国庆后来回忆道:“父亲说,特权思想就像泡桐树上的蛀虫,不除掉兰考永远翻不了身。”

权力来自人民,绝不能用来搞特殊化、谋取私利。家风的清正,是确保廉洁用权的重要基础。得知儿子焦国庆看戏未买票,焦裕禄十分生气,严令儿子补票,并在之后的一次会议上作深刻检讨。随后,他亲自起草了“干部十不准”,要求党员干部坚决不搞特殊化,在任何时候都不能使自己凌驾于人民的利益之上。他不但为自己和家人,也为当时兰考县的干部划下了廉洁奉公的“底线”。

焦裕禄的办公室内陈设简单,除了一张办公桌,就是一把因缓解肝痛而被顶出一个大洞的旧藤椅。同志们多次提议给焦裕禄换把新的,他都拒绝:“坐在破椅子上不能革命吗?”他还有件袖口被磨破的旧大衣,同事也劝他换一件,他淡然回应:“这衣服还能穿,比起兰考群众,我穿得好多了。钱要花在治‘三害’上。”物质的清贫,更衬托出他精神的富足与境界的高尚。

焦裕禄手中的“权”,只为给兰考人民拼出一个未来。“为官一任,造福一方”,是他用生命践行的铮铮誓言。即使肝病缠身,剧痛难忍,他仍拄着棍子,顶风沙、蹚洪水,只为摸透“三害”实情。“吃别人嚼过的馍没味道”的背后,是“为官避事平生耻”的担当,是“知屋漏者在宇下”的清醒。他深知,人民赋予的权力,是改造山河、造福百姓的重器,岂能用于个人享福?唯有倾尽心力,在困境中为人民群众搏出生路,才不负手中的权力,不负党和人民的重托。

焦裕禄始终保持艰苦朴素的作风,他长期有病,家里人口又多,生活比较困难,却坚决拒绝组织救济。病榻上,他对组织唯一的请求是:“我死后不要为我多花钱,省下来支援灾区。我活着没有治好沙丘,死后请组织上把我运回兰考,埋在沙丘上,看着兰考人民把沙丘治好……”他对妻子交代后事,亦是字字千钧:“我死后,你会很难,但日子再苦再难也不要伸手向组织上要补助、要救济。”在生命的终点,他牵挂的仍是那片土地和人民,坚守的仍是权力姓“公”的原则底线。

焦裕禄精神,如同他亲手栽下的泡桐,根深叶茂,泽被后世。他“不为俸禄走正路”的坚定抉择,“权力只为民所用”的身体力行,是共产党人权力观最生动的教科书。在新时代的赶考路上,每一名党员干部都应当以焦裕禄为镜,学习他“两袖清风来去”的清正作风,常思“百姓谁不爱好官”的民心所向,常怀“一丝特殊化即是脱离群众”的高度警醒,常砺“为官一任,造福一方,遂了平生意”的担当作为。时刻牢记权力从哪里来、权力该怎么用、权力该为谁所用,永葆清正廉洁的政治本色,方能始终拒腐蚀、永不沾,做一个一心为公、一身正气、一尘不染的人,不负时代、不负人民,在新征程上留下无悔的奋斗足迹,交出忠诚、干净、担当的合格答卷。

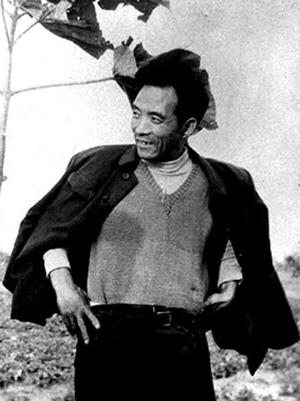

(插图:刘延源)