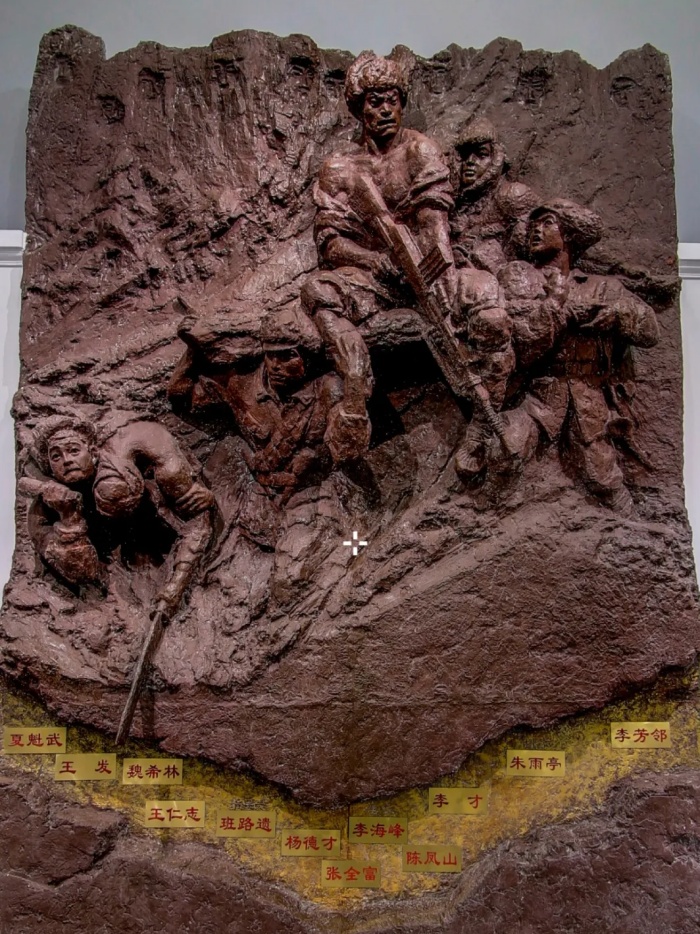

“抗联十二烈士”:

小孤山上洒热血

■刘彬 周一

1938年春,东北抗日游击战争进入最艰苦的阶段。侵华日军向东北抗日联军第2路军总部和第5军3师的后方密营蓝棒山发起进攻。为保护根据地,抗联官兵从深山到外围设置了多道严密关卡。其中,最为关键的防御点位于宝清县西沟尖山子西北坡的漫岗拐弯处。这里地势险峻,是进出密营的必经之路,战略位置十分重要。第5军3师专门安排有“炮手连”之称的8团1连驻守这里。这个连队有60余名官兵,大部分枪法比较好,连长李海峰更是被誉为“射手之王”。

3月16日,1连接到上级命令,要求他们待第2路军总部交通副官张凤春到达后,即向兰棒山北麓的李炮营集中。李海峰决定由副连长率主力先行转移,自己和指导员带领13名战士在原地等待。3月18日晨,李海峰等人与张凤春会合后,在转移途中同日伪军400余名步骑兵遭遇。为不暴露部队主力行踪,李海峰率队迅速占领附近的小孤山,准备阻击敌人。

小孤山位于黑龙江省宝清县西部,虽然海拔500余米,但是相对高度只有100米左右,四周都是平原地形,因而得名小孤山。战士们占领山头后,立刻利用山上的岩石和树木构筑野战工事,并故意暴露自己的行踪,吸引敌人的注意力。日伪军立即调转方向,一窝蜂地直奔小孤山。

李海峰见状,指挥官兵做好隐蔽,严阵以待。当敌军骑兵冲到山脚下时,十几名官兵手中的步枪、机枪同时射击,多名敌兵中弹落马。从侧翼进攻的敌军骑兵见状,也加快了冲锋速度,但抗联官兵早有准备,集中火力精准打击冲在最前面的几个骑兵,敌人一时间难以冲上山坡。

日军指挥官见久攻不下,便调集火炮对小孤山进行猛烈轰击。多名抗联官兵在炮击中牺牲,李海峰的双腿也被炸断。很快,敌人又发起新一轮冲锋。李海峰强忍剧痛,让战友架起自己继续指挥战斗。

战至傍晚,小孤山上的官兵凭借顽强的意志和精准的枪法,抵挡了敌人一整天的疯狂进攻。阵地虽然守住了,但自身也伤亡惨重,指导员班路遗等11名同志英勇牺牲,李海峰等4人负伤。最后时刻,李海峰向尚未受伤的张凤春交待:“一定要把3个伤员带出去,多一个人多一分抗日力量。把我这支枪也带上,它有八成新,还可以用它消灭敌人。”为掩护战友突围,李海峰用最后一颗手榴弹与敌人同归于尽。

此次战斗共歼灭日伪军100余名,李海峰等12名抗联官兵壮烈牺牲。他们的名字永远铭刻在历史的丰碑上:李海峰、班路遗、朱雨亭、魏希林、陈凤山、李芳邻、夏魁武、王仁志、张全富、杨德才、王发、李才。战斗结束后不久,第2路军总部为纪念这些英勇牺牲的烈士,举行了隆重的追悼会,并将小孤山正式命名为“十二烈士山”。第2路军总指挥周保中题诗悼念:“蓝棒山顶云雾垂,宝石河边雪花飞。寇贼凶焰犹未尽,十二烈士陷重围。神枪纵横扫射处,倭奴伪狗血肉堆。竟日鏖战惊天地,胆壮气豪动神鬼。不惜捐躯为革命,但愿失土早归回。他年民族全解放,指点沙场吊忠魂。”