以笔为刃,以墨为枪!

李竹如:从南京大学走出的抗日英烈

■吴迪

在民族危亡的烽火岁月里,有一位青年将沸腾的热血化作铿锵文字,投身抗日救亡宣传,创办多份进步报刊,以“一张报纸胜过一发炮弹”为信念,为党的新闻宣传事业呕心沥血、笔耕不辍。

他,就是南京大学1928级法学院政治系校友李竹如。

2025年,是李竹如诞辰120周年。让我们一同走进这位革命烈士的非凡人生,聆听激励人心的奋进故事,感受穿越时空的革命情怀。

文启鸿志,投身革命

1905年,李竹如出生于山东利津一个普通的农家。中学时期,正值王尽美、邓恩铭等革命先驱在山东宣传马克思主义,他深受熏陶,心中埋下了革命的种子。假期回家时,李竹如白天读书、剪报,夜晚召集村中学子,在家中讲解天下大事,宣讲民族命运、国家前途。反帝、反封建、反旧礼教的思想之浪,在青年人心中激起黄河般的春潮。1925年春节,李竹如在家门上贴出一副对联:“马列传天下,世界要大同。”短短十字,既是对美好未来的憧憬,也是他一生奋斗的信仰写照。

1927年春,白色恐怖弥漫大地。面对黑暗的现实,李竹如毅然加入中国共产党,与中学的进步青年共同筹资,创办《竞进》周报,从此踏上波澜壮阔的革命征程。

铁肩担道,笔墨铸魂

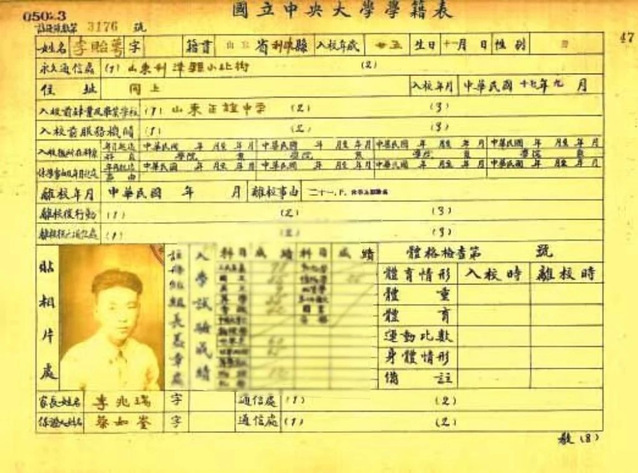

1928年,济南“五三”惨案震惊中外。求学于济南的李竹如,亲眼目睹日军的残暴行径,悲愤交加。他返乡奔走,广泛宣传抗日救国思想。随着国民党反动势力步步紧逼,他前往南京,考入了南京大学前身——中央大学法学院政治系。在中央大学求学期间,李竹如一面刻苦读书,一面积极宣传革命理念。

▲李竹如(原名李贻萼)中央大学学籍表。 (图源:南京大学档案馆)

▲李竹如(原名李贻萼)中央大学学业成绩表。 (图源:南京大学档案馆)

在南京中央大学求学期间,李竹如主办的 《前哨》壁报曾张贴在中央大学门口,在校内外引起了很大反响。“九·一八”事变后,各地前往南京示威的革命师生汇集于南京中央大学等校。彼时,身为中央大学地下党支部书记的李竹如,积极参与并领导了这一时期轰轰烈烈的爱国学生运动。

1932年8月,李竹如与妻子季华回到山东,在平原第五乡村师范学校任教。他自编讲义、注释原文,引导学生阅读马列经典,组织成立读书会,宣传革命思想,建立党的基层组织,培养了一批坚定的革命青年。

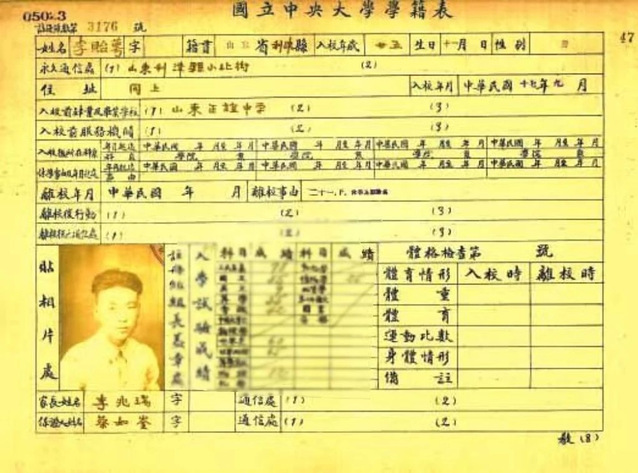

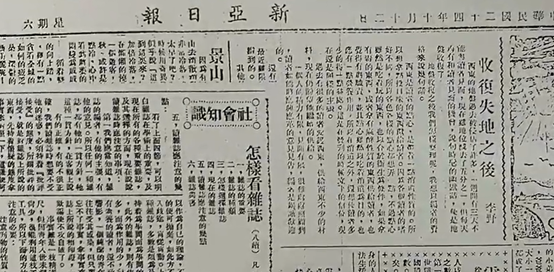

1935年,李竹如创办了《新亚日报》,并发表署名社论,直指独裁之弊,疾呼言论自由,句句有力,振聋发聩!

▲李竹如创办的《新亚日报》。

1936年,李竹如自筹资金,在上海创办《文化报》。鲁迅先生逝世后,他亲撰整版通讯《鲁迅先生之丧》,更设专栏介绍郭沫若、茅盾、丁玲等进步作家,用文化火炬照亮民众心灵。当“七君子”被捕时,李竹如不惧风险,连发数篇声援文章,以笔为刃,以墨为枪,捍卫正义与信仰。

▲李竹如创办的《文化报》。

▲李竹如于1937年8月出版的著作《新闻知识与现代生活》。

抗日战争全面爆发后,李竹如先后担任《中国人报》社长兼总编辑、《新华日报》(华北版)副总编辑、大众日报社社长等重要职务。他深知,在民族危亡之际,新闻工作者肩负的责任是唤醒民众、凝聚力量、传播真理。在物资匮乏的环境下,李竹如创造性地采取“两条腿走路”的方式,筹集印刷材料,甚至土法制造油墨、纸张,保障了报纸的持续出版。在“皖南事变”等重大报道中,《大众日报》一马当先,李竹如用智慧与热血书写抗战的壮丽篇章。

血染山河,浩气长存

1942年深秋,日本侵略者对山东根据地发动大规模“扫荡”。李竹如随军作战,枪弹打光,便用刺刀、石头与敌人拼杀,连续八次击退敌人进攻。夜幕降临,突围途中,李竹如在翻越山顶石墙时被日军子弹击中,年仅37岁的生命永远定格在那一刻。

1985年清明节,李竹如烈士墓在利津县烈士陵园落成,徐向前元帅亲笔题写墓碑。1988年1月,徐向前元帅又题词称赞:“李竹如同志是我党宣传新闻战线上一位杰出的组织者和活动家。”

▲李竹如烈士之墓。

2014年8月29日,李竹如被列入国家民政部公布的第一批在抗日战争中顽强奋战、为国捐躯的300名著名抗日英烈和英雄群体名录。

回眸历史,展望未来;岁月流转,精神永续。革命先辈,风范长昭,浩气长存,丹心永照。李竹如的一生,是铁肩担道义的凛然风骨,是妙笔著文章的匠心坚守,更是将个人理想融入时代洪流的生动写照。

▲李竹如烈士铜像。

百廿南大丰沃的精神土壤里,始终生长着将个人命运熔铸家国大义的红色基因。他们从南京大学走出,走入烽火年代,以一腔热血铸就时代篇章。李竹如先生的精神,正激励着一代代南大人,继志承烈,接续奋进,在强国建设、民族复兴的新征程中赓续精神血脉,笃行时代使命。