英雄易名垂青史

■江 怀

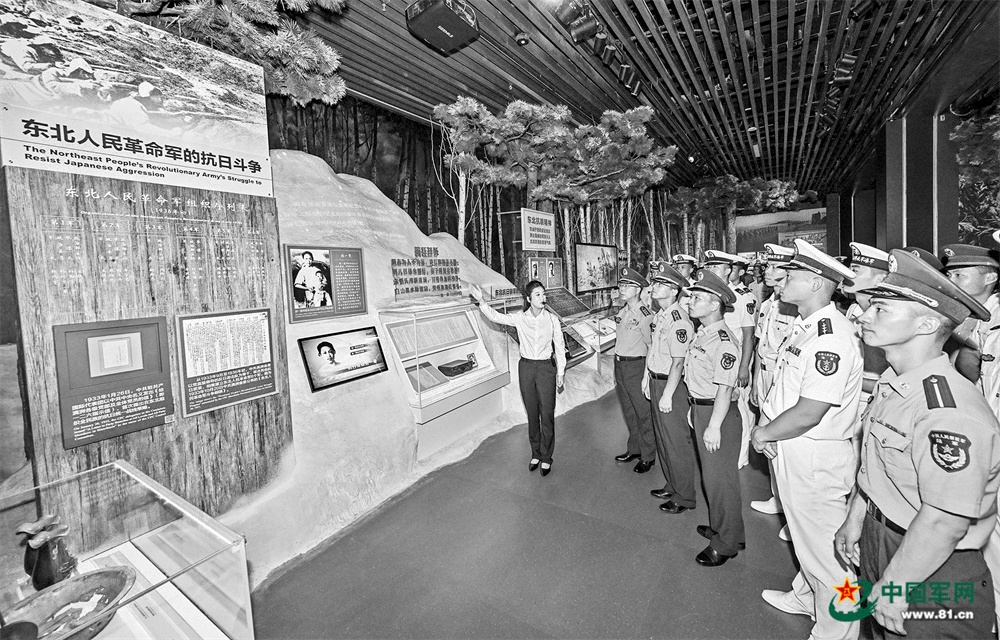

解放军官兵参观“为了民族解放与世界和平——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展览”。新华社发

走进中国人民抗日战争纪念馆,“为了民族解放与世界和平——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展览”的1525张照片、3237件文物,仿佛把我们拉进了那段为国家生存而战、为民族解放而战、为人类正义而战的烽火岁月。

最令我们难以忘怀、挥之不去的是一个个抗日英雄。他们的英名如雷贯耳,又是那么充满了铁血意蕴,还不失诗意。

面对日本侵略者,在国难当头时,为了表达抗击日寇的坚定决心和勇气,有的抗日英雄把自己的名字改了,义无反顾地投入到抗击日本侵略者的战火中。有道是:英雄易名终无悔,留取丹心照汗青。

一

走进展览大厅,有一个短视频扑面而来。在硕大的屏幕上,一个个抗日英烈的姓名和肖像向我们“走”来,他们每一个人都有一段惊天地泣鬼神的传奇,写满了中华民族不屈的英雄气概。

在长长的抗日英烈名单中,佟麟阁将军的名字,使人想起了“当令麟阁上,千载有雄名”的诗句。南北朝诗人虞羲在《咏霍将军北伐》中,用澎湃激昂的诗句,赞扬了霍去病北上抗击匈奴、保家卫国的英勇无畏与家国情怀。今天在展览中仰视佟麟阁的英名,我仿佛在宛平城的卢沟桥畔,又见到了视死如归的抗日将军的身影。

出生在一个农民家庭的佟麟阁,原名佟凌阁。在动乱忧患的年代,他自幼习读经史,立志报国。在日本侵略者的铁蹄踏进华北大地之时,已经是军中将领的佟麟阁把名字中的“凌”改为“麟”,表达了自己不畏强敌、誓死保卫国家的决心。

1937年7月28日,身为国民革命军第29军副军长的佟麟阁,身先士卒,战斗在最前线。在坚守南苑的战斗中,他不幸被日军的机枪击中腿部。但他身负枪伤不下火线,带伤继续指挥作战,后因头部再次受到重伤,壮烈殉国,时年45岁。1938年3月12日,中国共产党举行追悼抗战阵亡将士大会,毛泽东称赞佟麟阁等抗日阵亡将士“给了全中国人以崇高伟大的模范”。

二

在展览中,有一个军用望远镜令我心潮难平。这个望远镜的主人,还留下了一幅泛黄的肖像。这个头戴飞行皮帽的英俊年轻人,名字叫陈怀民。

淞沪抗战爆发后,一个名叫陈天民的青年,在他16岁那年加入了学生抗日义勇军。在上海街头,他目睹了日军战机对上海的狂轰滥炸:炸弹横飞、烽火连天、房塌屋倒、生灵涂炭……日本战机灭绝人性的野蛮行径,激起了陈天民的满腔怒火,投笔从戎的他将原名“天民”改为“怀民”,并立志要当一名空军飞行员抗击日军。

1938年4月29日,日军出动战机轰炸武汉。经历了两年多空战磨砺的陈怀民,义无反顾地驾机与战友一道升空迎战。在激烈的空中格斗中,陈怀民击落一架敌机后,遭5架敌机围攻,他的战机多处中弹,油箱起火,拉出了一道长长的浓烟。在胸部中弹的危急关头,视死如归的陈怀民没有选择跳伞求生,而是驾驶战机倒扣翻转180度撞向了一架敌机。一个心怀民众的年轻飞行员永远地定格在长江的上空……

陈怀民曾说:“每次飞机起飞的时候,我都当作是最后的飞行。与日本人作战,我从来没想着回来!”

一个月后,武汉民众为抗日空战英雄陈怀民举行了隆重的追悼会。周恩来同志代表中共中央驻汉办事处,在追悼会上为陈怀民敬献了花圈和挽联:捐躯报国,义薄云天。

三

在战火纷飞的年代,很多人改名换姓不是为了扬名,而是立志——立下坚定抗击日本侵略者的意志和决心。

在一幅幅抗日英烈的影像中,一个坚毅孔武的军人形象让人凝视许久不愿离去。他就是东北抗联名将杨靖宇。在他肖像的上面,一块展板赫然标示着东北抗联精神内涵:忠诚于党的坚定信念,勇赴国难的民族大义,血战到底的英雄气概。

东北抗日联军在孤悬敌后的东北抗日战场,与日本侵略者进行了艰苦卓绝的战斗。在14年的铁血抗战中,东北抗联各部队与日伪军进行了近10万次的大小战斗,消灭了18万敌人,为中国人民抗日战争和世界反法西斯战争的胜利作出巨大贡献。东北抗联战史被史学家一致认为是“抗敌最早,坚持最久,条件最恶”。

杨靖宇原名马尚德。1932年,受上级党组织委派,他以省委代表的身份到吉林磐石,代理游击队政委一职,创建抗日游击根据地。出于稳定部队情绪、巩固群众基础的需要,马尚德不仅代理了因伤离任的前任政委的工作,还“代理”了前任政委的姓氏——改姓杨,大伙儿称他为“杨政委”。

在出生入死的战斗中,马尚德感觉朝鲜语的“杨政委”发音与汉语的“杨靖宇”发音非常相近。“靖宇”乃平定乱邦之意,在日寇侵略、生灵涂炭的战乱年代,东北不正需要高扬抗日救国、安定宇内的旗帜吗?于是,马尚德就把自己的名字改为“杨靖宇”。从此,杨靖宇的名字便在白山黑水间叫响,敌人听之丧胆,民众闻之振奋。

1940年2月23日,由于叛徒告密,杨靖宇及所部陷入日军的重围。杨靖宇在冰天雪地、弹尽粮绝的情况下,孤身一人同数倍于己的敌人浴血奋战,直至壮烈牺牲,用生命和热血践行了一名共产党员的入党誓言。

是什么样的力量支撑杨靖宇与强敌血战了五天五夜?日军残忍地剖开杨靖宇的腹部,发现他的胃里竟没有一粒粮食,有的只是枯草、树皮和棉絮。

杨靖宇用“头颅可断腹可剖,烈忾难消志不磨”的血性与忠诚,成为令日寇都胆寒的“特殊材料制成的人”,诠释了中华民族同敌人血战到底的英雄气概。

四

有些英烈令人荡气回肠,有些英烈则让人潸然泪下。展陈中,一位温婉贤淑的母亲怀抱男孩的黑白照片,击中了参观者柔软的心灵。那位年轻的母亲,就是赵一曼。

被称为“红枪白马”女政委的赵一曼,原名李坤泰。看上去有点文弱却文武双全的李坤泰,曾经憧憬着过上安宁平静的生活,便改名李淑宁。

1931年九一八事变后,李淑宁被党组织从上海派往东北地区发动抗日斗争。为了抗战工作的需要,李淑宁又将名字改为赵一曼。

在艰苦卓绝的岁月里,共产党人赵一曼曾写下诗句“誓志为人不为家,涉江渡海走天涯。男儿岂是全都好,女子缘何分外差。未惜头颅新故国,甘将热血沃中华。白山黑水除敌寇,笑看旌旗红似花。”她也留下了令日伪军胆寒的作战和指挥才能。“红枪白马”女政委在东北白山黑水间成为了一个传奇。

1935年9月,赵一曼为掩护部队突围,身负重伤昏迷后被俘。一年后,她宁死不降英勇就义,书写了一篇中华好儿女不朽的华章。

赵一曼,我们记住了这个美丽的名字,也记住了她留给儿子的叮嘱:“希望你,宁儿啊!赶快成人,来安慰你地下的母亲!我最亲爱的孩子啊!母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你。在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!”

……

“你们活在我们的记忆里,我们活在你们的事业中!”走出中国人民抗日战争纪念馆,朱德总司令在延安“纪念左权将军牺牲一周年追悼会”上的题词,再一次在我的耳畔回响……

抗战英雄并未远去,他们的英名犹如一座座精神的丰碑,永远耸立在我们的心中。