高原“小信使”

■解澄澄

阿里高原上,苍穹如洗,几朵白云如雪莲绽放在湛蓝的天空中。我站在单位门口,手里捏着那份拍摄方案,纸张在风中哗哗作响。

“这次拍摄进藏先遣连的纪录片,需要一名藏族儿童参与。”临走前,科长再三强调,“最好会说汉语。”

我点点头,可心里仍在犹豫。在这海拔4000多米的高原上,乡镇稀疏,人烟寥寥,想找到一个符合拍摄方案的孩子,并不容易。

我先是拜访了附近几家藏族牧民,无一例外都不合适。无奈之下,抱着最后一丝希望,我拨通了几十公里外镇上一所幼儿园的电话。园长是名藏族大姐,听说了我们的拍摄需求,她热情地说有一个孩子倒是比较合适,可以当面聊聊。

第二天清晨,我来到幼儿园,园长已早早在门口等候。她告诉我,小姑娘叫旦增尼珍,6岁,性格开朗,爸爸和爷爷都曾是边防军人。她现在跟着爷爷生活,爸爸妈妈在拉萨照顾上小学的儿子。

“能见见小姑娘吗?”我问。

“可以,这会儿就在班里,我去叫一下。”园长回答。

不一会儿,园长牵着一个小姑娘向门口走来。“旦增尼珍,这位是解放军叔叔,打个招呼吧!”

旦增尼珍娇小的身影刚迈出大门,就欢快地蹦跳了两下。她身穿整洁的校服,外搭一件黑色外套,马尾辫整齐地束在脑后。鸭舌帽下,一双玛瑙般明亮的大眼睛忽闪着光芒。

“叔叔好!”还没等我开口,小姑娘就甜甜地叫了一声。

“叔叔想拍个视频,请你帮个小忙,当一回小演员,好不好?”我俯下身子和她齐平,微笑着问道。

“好的!”她爽快地答应了。

我拿出拍摄脚本,翻到需要她念旁白的地方,那一页正好附着一张历史图片。

“这是英雄李狄三!”她指着图片说道。

我不由得一愣:“你知道李狄三?”

“知道呀!”她语气自然,“爷爷说过,李狄三和战友在藏北高原走了好远好远,后来生病睡着了,就再也没有醒来。”

听着她稚嫩而清晰的话语,我的眼眶渐渐湿润了。一时之间,我竟不知如何回应——我既惊讶于她能如此自然地将进藏先遣连的故事娓娓道来,更感动于那段70多年前的悲壮历程,早已植入这位6岁的藏族小姑娘心中。

“你愿意和叔叔一起,把这段故事讲给更多的人吗?”我问道。

“愿意,爷爷说过,记住英雄的人也是善良的人!”小姑娘说完,园长接着说:“她的爷爷曾经就在阿里高原当兵,进藏先遣连去过的很多地方他都去过,很多故事就是他讲给旦增尼珍的。”

就这样,我与旦增尼珍约定3天后,在狮泉河烈士陵园碰面。

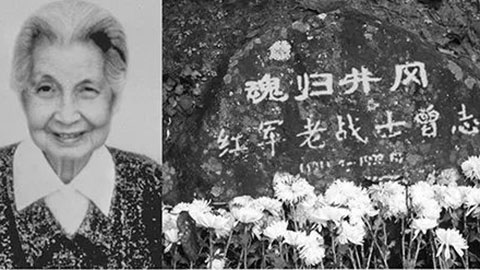

那天清晨,我早早来到陵园做拍摄准备。陵园坐落在小镇北面一个山坡上,长眠着63名进藏先遣连官兵。高原的阳光穿透稀薄的空气,静静洒在陵园的每个角落。

我正在调试拍摄设备,突然身后响起清脆的铃铛声。回过头,看见旦增尼珍穿着一身崭新的藏袍,腰间的铃铛随着轻快的步子叮当作响。她身旁跟着一位老人,是她的爷爷。

老人面庞黝黑,颌下的粗短胡茬都已花白,尽管脸上布满皱纹,却透出健康的红润,双眼炯炯有神。老人比小姑娘走得慢一些,步伐却相当沉稳。

“叔叔,我来了!”小姑娘边跑边说。老人也走过来,带着浓重的口音说道:“小战友,你好!为了今天拍摄,她昨晚又拉着我给他讲先遣连的故事。”一旁的旦增尼珍听了,不好意思地抿嘴笑起来。

“紧张吗?”我问。

“不紧张!”她一边说,一边摇摇头,乌黑的辫子也跟着左右摇摆。

拍摄进行得很顺利,我只需稍作提示,小姑娘就能将故事讲得既详细又生动。我在一旁静静聆听,那些悲壮的英雄故事从她稚嫩的嗓音中流淌而出,仿佛阿里高原上清澈的雪水,融化了历史的冰层,让被岁月尘封的英雄壮举重新在阳光下熠熠生辉。

她的童声,宛如一个小小的转经筒,轻轻摇响70多年前那段风雪征程,让进藏先遣连坚定的脚步声,又一次回荡在雪域高原之上。

“蒙古族哥哥巴利祥力气可大了,彭清云叔叔是位战斗英雄,李狄三叔叔强忍着病痛鼓励战士们克服恶劣环境……”

每拍完一个镜头,小姑娘都会回头望望爷爷。站在一旁的爷爷始终带着欣慰的笑容,静静注视着我们。

拍摄结束后,我拗不过老人的再三邀请,随他到家中做客。

那是一户寻常的藏族人家,墙上几张军装照格外引人注意。照片里有老人年轻时与战友在雪山下的合影。他一一指给我看:这张摄于藏北高原,那张取景自扎麻芒堡,许多地方都是进藏先遣连驻扎过的旧址。旁边还挂着几张旦增尼珍父亲的军装照。老人说,儿子如今在义务协助相关部门,为尚未找到家人的进藏先遣连官兵寻亲。

小姑娘依偎在爷爷身旁,不时轻声补充几句。那一刻我恍然明白——在这个平凡的家庭里,对英雄的敬仰、对军人的尊崇、对烈士的追念,早已悄然融进每个人的血脉之中。

临走时,我抱了抱旦增尼珍说:“叔叔会经常来看你的。”

两个月后的一天,我站在幼儿园栅栏外,望见院子里那个熟悉的身影。小姑娘穿着粉红色藏袍,正对围坐一圈的小朋友比划着什么。

我悄悄走进去,停在她身后几步远的地方,朝其他孩子比了个“嘘”的手势。

“李狄三叔叔和战友们在扎麻芒堡驻扎8个多月,最艰苦的时候,连皮带都煮来吃……”原来,她又在讲进藏先遣连的故事。

“后来呢?”一个小朋友追问。

旦增尼珍接着往下讲了一段。

“后来呢?”我也忍不住插话。

她转过身,惊喜地看向我。我夸她讲得真好,她笑着点头说:“爷爷说,多讲一遍他们的故事,英雄就能多活一次。”说话时,她辫子上的红头绳一跳一跳的。

园长告诉我,自从上次去烈士陵园拍摄后,小姑娘就成了园里的“小历史老师”,常常给大家讲英雄的故事。

“叔叔,你看!”她从书包里取出一张画:几名军人并肩站在雪山脚下,旁边还画了一个小小的她。她说,那是她想象中的李狄三叔叔、陈忠义叔叔、彭清云叔叔……

“叔叔得跟你说声‘再见’。”我犹豫了一会儿,还是说了出来。

园长问:“你要去哪里呀?”

“我得出趟差,时间可能比较久。”我说。

我原以为小姑娘会说“等你回来看我”之类的话,可她只是看着我,认真地说:“叔叔,我也要和你说再见啦!”

“你要去哪里?”我有些意外。

“爸爸说,等上了一年级,就送我去拉萨上学,像哥哥一样。”

“那爷爷呢?”

“爷爷不愿意去。他说,就想留在这儿,守着雪山和进藏先遣连的叔叔们。”

我脑海中再次浮现出那位老人的身影,和他坚定的神情。在这片高原上,他就像那座雪山,屹立在此,扎根阿里。

“叔叔,等我到了拉萨,我还要给那里的小朋友讲进藏先遣连叔叔们的故事!”她的话把我的思绪拉了回来。

走出幼儿园大门,我回头叮嘱:“到了拉萨,要好好学习。”

她笑着朝我挥挥手。

在遥远的雪域高原,有这样一个可爱的小姑娘,她把英雄的故事牢牢铭记在心里。而她,本身就是一位连接过去与现在的“信使”。

我更相信,无论她将来走到哪里,阿里高原的记忆都会像她腰间那串小铃铛一样,时时在她心中清脆回响。