陈淑文绘

制图:邓方宇

话题背景

连日来,长江中下游地区及淮河流域洪涝灾害频发。解放军和武警部队官兵紧急出动,在两淮、长江流域与洪魔展开搏斗,确保了人民群众生命财产安全。当前,我国南方主要江河进入主汛期,部队抗洪救灾任务十分繁重。抗洪救灾期间,如何采取有力措施确保抗洪官兵身心健康?为此,我们请多次参加抗洪救灾的第1集团军某旅医院院长、副主任医师赵培尧为官兵作以讲解。

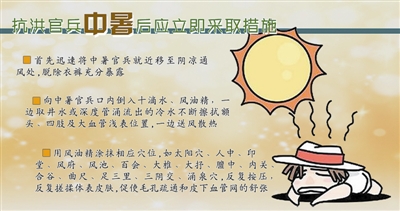

天气炎热,谨防官兵中暑

【镜头回放】烈日当空,江面上的水汽热浪随着洪水冲击着岸边的官兵。第1集团军某旅战士小赵扛着百余斤重的沙袋,来回奔跑10余个小时没有休息,脸颊上的汗水混着泥水不断流下,突然他一个踉跄,栽倒在堤坝上。战友们连忙把他抬到岸边的柳树下休息,期间小赵一直喊口渴,并伴有四肢湿冷、面色苍白、心跳加快等症状。随队保障的军医赶来后,立即采取急救措施,小赵的病情才逐渐好转。

【病情分析】部队抗洪正值暑期,气候异常闷热,气温时常高达38-40摄氏度,野外地表温度也多在50摄氏度以上。高温酷暑,水面受日晒蒸发,空气的相对湿度明显增大,加之官兵连续作战,身体疲劳已接近生理承受极限,机体应激耐受能力急剧下降。还有的官兵迷彩服湿透后,干脆脱光上衣,身体直接受到阳光的暴晒,极易导致中暑,处置不当甚至会危及生命。

【赵军医为您支招】

1、增强防暑意识,帮助官兵了解中暑的基本知识和早期征兆,掌握必要的救护常识。

2、用野菊花、鱼腥草、车前草、甘草等配制“凉茶”,其味甘润爽口,既能清热解暑又可防治感冒。

3、定期分发人丹、薄荷喉片、维生素B、维生素C、穿心莲片和其他清热药物。

环境潮湿,防范皮肤疾病

【镜头回放】某旅参加抗洪抢险第三天,有些战士趾间、足缘、足底出现米粒大小的水疱,有的出现大水疱,抓挠后破裂并流出脓性分泌物,局部表现为红肿、糜烂;有的战士大腿内侧、腹股沟或会阴部出现环形或多环形皮损,只能两脚叉开跳着走,坐卧休息极为不便。

【病情分析】抗洪期间天气炎热、环境恶劣,官兵身着迷彩服、迷彩鞋,出汗后通风不畅,加之洗澡条件有限,导致官兵皮肤长期处于潮湿的环境中。会阴、足部是真菌滋生的主要部位,在潮湿的环境中真菌繁殖速度会大大加快,提高了足藓、股藓的发病率。抗洪救灾期间常见的皮肤病有:癣、浸泡性皮炎、蚊虫叮咬性皮炎、痱子、阴囊炎等,其中癣和蚊虫叮咬性皮炎对官兵危害最大。

【赵军医为您支招】

1、尽量穿宽松、柔软、干燥的衣裤、鞋子,不要对患处进行搔抓,并保持居住点通风透气,避免部队因任务紧急不能进行有效防治,致使疾病久治不愈或反复发作。

2、教育指导官兵勤换衣物,休息时要把裤子脱掉,洗干净后放在太阳下晾晒,必要时使用爽身粉保持皮肤干燥。

3、防止烂裆,尽量穿宽松内裤,勤用一些外用的洗剂对会阴部进行局部清洗,内衣与鞋袜不要在同一容器内浸泡、洗涤。

4、科学预防蚊虫叮咬,在裸露的皮肤、衣领、袖口和袜子等处涂抹或喷洒花露水,尽量穿长衣长裤,扎紧领口、袖口和裤腿。发现隐翅虫附着于皮肤,不要拍打,应使其脱离皮肤后踩死,以免毒液外溢损伤皮肤。

任务紧急,当心发生外伤

【镜头回放】某旅官兵紧急受领封堵决口任务,由于夜间作战、照明有限,战士小王因任务紧急,快速奔跑中脚跟被碎瓦片割开了一道血口;小李因肩膀扛、卸沙袋次数过多造成皮肤大面积擦伤;小周则是在打桩时不慎被抡下的大锤砸中了手指,造成手指挫伤……

【病情分析】部队执行紧急任务时,官兵遭受外伤人数较平时明显增多,原因在于大多数官兵坚持“轻伤不下火线”,带伤、带病坚守在抗洪第一线,久而久之,小伤发展为大伤;同时,由于抗洪抢险现场情况多变,水面以下情况不明,加之道路拥挤、交通受限,官兵徒步作业、甚至赤脚作业时极易因踩空、跌倒造成外伤。

【赵军医为您支招】

1、迅速止血。被利器、碎片割伤后,先用清洁物品止血,再用绷带固定住。当伤口流血不止时,可用直接压迫法止血,即用手指或手掌直接压住伤口,依靠压力阻止血流,使伤口处的血液凝成块,或用干净纱布压迫伤口止血。

2、伤口消毒。用酒精和碘酒棉球对伤口周围皮肤进行消毒,消毒伤面周围的皮肤要由内往外,即由伤口边缘开始,逐渐向周围扩大消毒区,这样越靠近伤口处越清洁。

3、包扎固定。包扎时,要做到快、准、轻、牢。快,即动作敏捷迅速;准,即部位准确、严密;轻,即动作轻柔,不要碰撞伤口;牢,即包扎牢靠,不可过紧,以免影响血液循环,也不能过松,以免纱布脱落。严重的挫裂伤在紧急清创处理后应迅速找医务人员包扎固定,并尽早送医院。