周松,解放军第175医院普通外科主任,原南京军区“普通外科中心”主任,主任医师、副教授,厦门大学、南昌大学硕士研究生导师。现任中国内镜杂志编委、中国医师协会胆道外科委员会委员、中国抗癌协会胆道肿瘤专业委员会青年委员、全军中药学会肛肠委员会常委、全军普通外科专业委员会微创外科学组委员、战区普通外科专业委员会委员、福建省医学会外科学分会委员、福建省医学会小儿外科学分会委员会委员、福建省医学会外科学分会营养支持学组委员、漳州市医学会外科分会副主任委员、营养支持学组组长。获军队医疗成果奖3项,省部级科技奖2项,漳州市科技进步奖2项;获国家实用新型专利2项。承担重大科研项目等课题5项。近年来,他在国内外核心期刊上发表论文60余篇,参与编写专著2部。

不为良相,当为良医

在周松青少年时,家住农村地区,由于家中有的亲人身体不好,需经常求医问药,看病都是找赤脚医生。在偏远的农村一缺名医、二缺设备,乡亲们被误诊、漏诊、小病拖成大病的事经常发生。从那时起,他就希望自己长大了能成为一名治病救人、妙手回春的好医生。上世纪80年代,读高三的时候,他是全校数一数二的尖子生,他报考的几个志愿里面全是医科大学。当时,正好从前线回来的英模事迹报告团到他们学校做巡回报告,他被英雄的事迹深深打动,毅然选择了第二军医大学。

大学6年期间,忘我的徜徉在医学殿堂,积极汲取各种新知识,最终以全系总分第一名的成绩毕业,并于当年以全系第一名的成绩考取硕士研究生。攻读硕士研究生期间,在导师的带领下,他勤奋学习、刻苦钻研医学技术,得到了所在科室教授及其他老师的一致好评。

1997年,他研究生毕业,被分配到解放军第175医院。从理论到实践,从学校到临床。他快速的实现了“角色”的转变,就像一块吸水海绵,认真地跟着老主任学习各种手术技能和诊断知识。一步步夯实自己的基础,慢慢地开始独当一面。

在十几年前,闽南地区的医疗条件整体较弱,老百姓“就医难”的现象比较突出。对每一个辗转来医院看病的患者,他都感同身受。当患者经过他的治疗康复了,他就像患者的家人一样高兴;当患者的病情出现反复或加重的时候,他心里无比焦急,寝食难安。这么多年来,他已形成了职业习惯,每天脑子里想的都是病人的事。每天再忙,不把科里危重患者一早一晚看上两遍,他心里就是不放心。

什么是好医生?他在心里一遍遍地告诉自己:就是你能站在患者的切身利益去考虑治疗的问题,通过不断学习来提升自己的技术水平,做别人做不了的治疗,解决别人解决不了的疑难杂症,真正把每一名患者当成亲人,喜同喜,忧同忧。

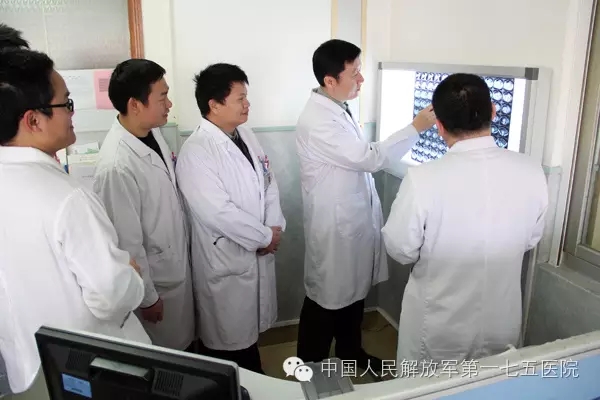

通过学习、消化、吸收,他作为科室主任带领全科人员不断提升科室专业技术力量和水平。分别在严重腹部创伤救治、严重腹腔感染及肠瘘的治疗、急性重症胰腺炎的救治、腹腔镜手术、肿瘤规范化手术及综合治疗等方面迎头赶上。目前,科室能开展普通外科专业各种高难度手术,如肝移植、各种复杂肝切除术、肝门部胆管癌根治术、胰十二指肠切除术、胃癌根治术、结直肠癌根治术、甲状腺癌根治术、乳腺癌根治术、门脉高压症断(分)流术以及躯干四肢大血管手术等。他坚持与时俱进,大力发展以腹腔镜手术为代表的微创外科技术,技术水平走在了战区的前列。他以规范化根治术为核心的肿瘤综合治疗,使恶性肿瘤的治疗效果得到了“质”的提高,跨入了国内先进行列。

凤凰涅槃,浴火重生。他带领科室一步一个脚印向前发展,2014年被上级确定为重点培育学科,2015年被原南京军区评为“普通外科中心”,目前是医院临床龙头骨干专科之一。

你若安好,便是晴

这么多年来,他始终不忘初心,作为一名医生要敢于担责,尽自己全部所能为军地患者解除病痛,让患者带着希望来,带着满意归。

今年5月,他收治了一位70岁的胆总管下段癌行胰头十二指肠切除术后两周腹腔大出血的老太太,初步诊断是胰漏导致的门静脉腐蚀破裂大出血,这是一种最凶险和复杂的并发症,处理难度极大,救治成功率低,死亡率极高。必须要立即进行手术治疗,手术时要先拆除原先的胆肠、胰肠吻合口以显露出血部位,止血难度大,止血后要重建上述吻合口,术后容易出现吻合口漏,进而再次引起感染、大出血等并发症,手术失败的案例比比皆是。

尽管手术复杂、风险极大,但面对患者及家人的目光,周松决心进行手术。身边的同事都捏着一把汗。他带领他的团队经过8个多小时手术,最终使患者转危为安。经过2个多月的精心治疗,患者已于8月初康复出院。

做一台手术,铸一件精品;治好一位患者,挽救一个家庭。这么多年来,周松每年的手术量超过450台次,一个个危重患者经他的“回春之手”治疗,逢凶化吉、转危为安。

不忘初心,铭记使命

无论是博士硕士学士,首先必须是一名战士。周松认为,无论强军改革如何推进、地方医疗改革如何进行,作为部队医院,平时保健康、战时保打赢的职责不会变。

平时,必须为战时而备,他始终把打赢的使命扛在肩头。近年来,只要事关医院卫勤能力和战备建设的事,他都全力配合、倾心支持。哪怕科室再忙,只要科室有人参加抽组训练、外出演习、医疗巡诊、部队保障、下部队代职等任务,他都坚持一路“绿灯”,要人给人,要物给物。并在科室中积极营造训练者有位、训练者吃香的浓厚氛围。

在战时,普外科将担负着腹部创伤的主要救治任务,他坚持科研课题瞄准战场、服务战场。他带头研究渡海登陆作战时海水浸泡对腹腔开放伤的影响,海水浸泡腹腔开放伤多器官功能障碍综合征的防治,以及研制腹腔灌洗装置,研究在伤后早期运用其进行腹腔灌洗对救治的影响,研究灌洗液的成分、灌洗速度对救治作用的影响等。力争在海水浸泡腹腔开放早期救治方面达到国内领先水平。今年,他们申请了战区面上课题和重大专项课题各一项。

在科室战创伤救治技术力量贮备和专业设置上,他也注重向战场聚焦。他积极探索“损伤控制理念”在严重腹部创伤救治中的实施,综合运用损伤控制复苏、损伤控制外科等技术。同时研究血管介入栓塞止血技术、超声/CT引导下置管引流技术、内镜鼻胆管引流、负压填塞技术等微创外科技术在严重肝外伤救治中的应用,有效提高了救治成功率,达到了国内先进水平。