二

战场上的“生死约定”,让父亲与烈士双亲结下了不解之缘,也开始了一场持续30多年的“亲情长跑”:在部队时,他隔三差五就给老人写信寄东西嘘寒问暖,每次休假第一件事都是去看望老人;转业回地方工作后,只要一有时间就到家里探望,风吹雨打从不间断。不光是父亲,这些年来,周围的很多人都深受烈士精神的感染,也在通过各种方式关心照顾着两位老人,想方设法帮助他们抚平内心创伤,安享幸福晚年。

父亲深知,不能儿孙满堂是韦爷爷最大的遗憾。1985年我出生时,父亲逐一给家里人做工作,让我随韦家的姓,取名为“韦巍”,一来是纪念烈士,二来是与在抗美援朝战场写下《谁是最可爱的人》的著名作家“魏巍”谐音,提醒我不要忘记战争岁月,不要忘记为国捐躯的烈士们。这些年,我也始终把韦爷爷、韦奶奶视作亲人,不但休假探亲经常去陪伴他们共享天伦之乐,结婚找对象也先征求他们的意见,举办婚礼时特意把二老同家中长辈一起安排在主桌。今年初,我的第二个孩子出生,取名时又把“韦”字嵌入其中,让我们两家的亲情以及对烈士的思念,以这种特殊的方式一代代地延续下去。

父母经常带我去探望两位老人,这是小时候的我和韦奶奶(左一)、母亲的合影。

随着时间推移,两位老人年龄逐渐增大,各种病痛也随之而来。都说久病床前无孝子,但只要两位老人身体有恙,父亲哪怕再忙再晚也要赶过去看看情况。我清楚记得,2012年,外公身患重病住院,正赶上韦爷爷也因为心脏问题住进医院,两家医院相距几十公里,放在别人身上,肯定是以自家人为重,但父亲还是坚持两头跑,一起照顾。同韦爷爷一个病房的其他病号都感叹:“你老的儿子、儿媳孝顺体贴,孙女、孙女婿通情达理,真有福气!”

为照顾烈士双亲的种种付出,在别人看来轰轰烈烈,父亲却始终认为是家庭生活中的普通小事,是晚辈对长辈应尽的责任和义务。这让我心底的疑问与不解日渐增长:毕竟是非亲非故,是什么力量,让父辈们能够默默坚持30多年不求任何回报?韦伯父到底是一个什么样的人,离开这么多年之后仍然被人铭记,受人尊敬?

三

直到那次很偶然的机会,我看到了烈士的三封遗书,疑问才得以解开。

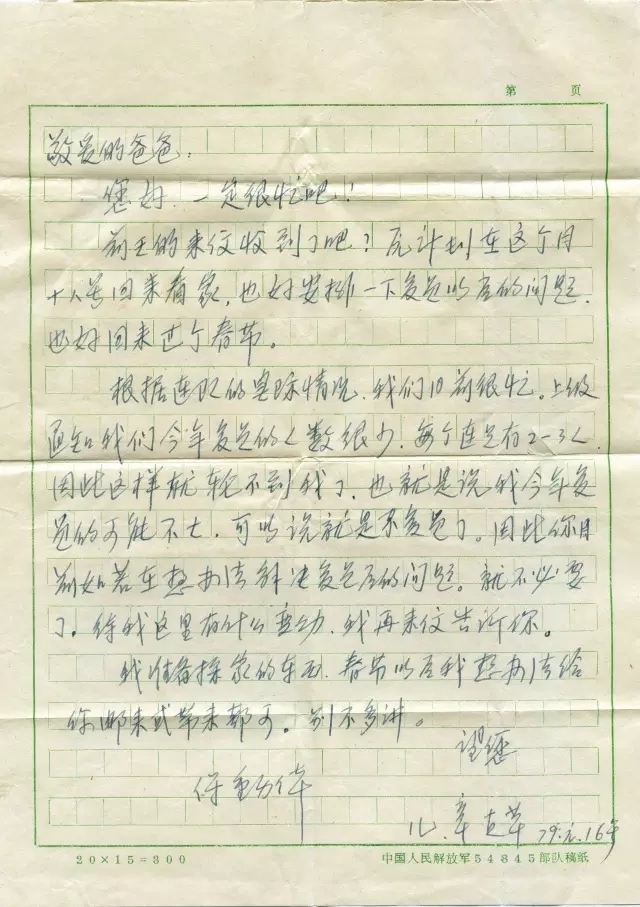

韦爷爷住的小区比较老旧,房间采光通风不好,比较潮湿。每隔一段时间,父亲总要帮他们晒晒衣物被褥。那天,父亲忙着翻箱倒柜整理东西,一叠从木箱中取出的用塑料袋包裹的东西引起了我的注意。父亲告诉我,这是韦章友牺牲前留给亲人的三封绝笔遗书,一直被韦爷爷韦奶奶当成宝贝珍藏着。

第一封信写于1979年元月16日。信很短,其中有这么一段话:“……根据连队的实际情况,我们目前很忙。上级通知我们今年复员的人数很少,每个连只有2—3人,这样就轮不到我了,也就是说我今年复员的可能性不大……你目前若在想办法解决复员后的问题,就不必要了。待我这里有什么变动,我再来信告诉你。”

信的内容看上去很平淡,背后的故事却不同寻常。“他不是没有机会复员,而是主动放弃了复员回家,选择了上阵杀敌。又不想父母知道后担心,这才找了个理由隐瞒了实情。”父亲说, 打仗免不了流血牺牲,所以当时抽调骨干去前线时,除了要求本人是党员、专业骨干外,还有一条特殊的要求——家中还有其他子女。因此,父亲顺利入选,但身为独生子的韦章友却没被批准。但铁了心上前线的他,咬破手指写下血书,找到领导积极要求参战,最终如愿以偿。这封信,就是在他即将奔赴前线之前写下的。

第一封遗书

随信一起的,还有两张寄回物品的清单,上面列出的除了一些军装之外,还有酒、红糖、白糖和大枣。父亲告诉我,这在当年都是很难买到的东西,原本是韦章友精心准备计划探家时孝敬父母的。但是当战事来临,他毅然放弃了原本属于自己的复员名额和探亲机会,选择了上战场报效国家,也选择了把牺牲和危险留给自己。看似普通的一封信,字里行间却充满了一名革命军人的忠诚与大义,折射出一名优秀党员的牺牲与奉献。

如果不知道背后的故事,很难读出这封遗书之中隐含的深意,而随后写下的两封遗书,更把已经作好牺牲准备的韦章友的思想境界体现得淋漓尽致——

元月31日的遗书中,他动情地写到:“敬爱的爸妈,我无限感谢您们抚养了我二十多年,也进(尽)到了您们对下一代义务。在今天的社会主义时期,个人的孩子是国家的财富,您们在心里不应把您们精心教育的孩子作为私有财产……自己是个党员,受到部队几年的培养教育,在这样的时刻应为党和人民勇敢地贡献自己的一切。”

最后一封信写于79年2月12日,也就是他牺牲的前8天。 信中再一次表达了他不怕牺牲的革命乐观主义精神:“现在我们正在作战前的准备工作,这里的条件极端困难,生活上就更不用说,交通不便,山高路远,全靠人背马驮。这次战斗不会太长,胜利也是有信心的……敬爱的爸爸,要奋斗就会有牺牲,这是不奇怪的,望您不要难过……为了全国人民,为了您的安全,我要用鲜血和生命来战斗。没有少数人的流血,就不会有大多数人的幸福,您也不要把您的儿女作为私有财产,我是党的人,是国家的财产……”

睹文思人,在生命的最后时刻,韦章友对流血牺牲没有丝毫的畏惧,字里行间充满了大无畏的革命乐观主义精神。他眼前浮现的,是正义的战争必将取得胜利的黎明曙光;他耳畔回响的,是誓死为祖国和人民而战的铮铮誓言;他留给家人的,是“不要把子女当作私人财产”的凛然大义。正因为此,在信的结尾,他不无豪迈地写下了“树长箩粗进窑门,人活千年终究死”的诗句,以革命者的洒脱姿态毅然决然走上了战场。

最后的遗书中,韦章友对个人私事并没有过多提及,却唯独没有忘记提醒父母一件事:“在原部队我欠老乡徐明华5元,欠新兵赵得洋3元,都是因人不在家未还。”父亲深有感触地说,韦章友一直为人忠厚善良,哪怕到了生死未卜的战场上,仍然没有忘记还没有还上的欠款,不让自己的良心留下一丝遗憾。事情虽小,却正折射出烈士高尚道德的光芒。也正是这样许许多多看似简单的细节,让英雄的形象更加有血有肉,让英雄的精神更加丰富厚重。

37年前,韦章友把这两封遗书连同自己的被褥衣物一起打成包袱留下,拿起冲锋枪走上了战场,从此再也没有回来。直到他牺牲后,在整理个人物品时才被发现。与遗书一起的,还有一张写有“谢谢您同志,把信发出去”的纸条。可以想象,当他写完这最后一封遗书时,内心早已把生死和安危置之度外,早已坚定了为祖国抛头颅洒热血献出生命的决心。这是一种多么崇高的精神境界!