“爸爸妈妈”,88年后的一声呼唤

《松花江上》是陈鹄唱了一辈子的歌曲。

面对记者,老人眼里噙满泪水。“这是我一辈子都在不停哼唱的一首歌,特别是最后这一句歌词,唱出了我心中的呼唤。”

2月26日,陈潭秋之子陈鹄在北京寓所。新华社记者 余国庆 摄

“爹娘啊,什么时候才能欢聚一堂?”

年仅5岁的陈鹄到湖北外婆家后,对父母思念与日俱增。他和姐姐发明一种游戏,名字叫“爸爸妈妈”。他们假想与父母生活在一起,并且设计出一些情节,自我陶醉,乐在其中。

“我们享受着自己制造的幻景,但对家人严格保密。现在看来,这个游戏很幼稚,很虚幻,但却是我们当时的心情,浸透着内心的辛酸!”回忆起80多年前的事,陈鹄仍然沉浸其中。

这一游戏也没有玩多久,陈鹄隐约从外婆那里知道了母亲已牺牲。“妈妈回不来了,我们就更加期盼爸爸。”陈鹄说,1938年武汉沦陷后,他随亲戚来到湖北恩施避难,后又随舅舅到重庆求学。

1942年,正在上中学的陈鹄想去延安找父亲。于是,舅舅带着他找到陈潭秋的老战友董必武。“这是我第一次见董老,他说潭秋应该不在延安,但现在哪里还不清楚。你眼下的任务是好好学习,将来革命胜利了,国家需要人才!”陈鹄说,“听董老的教导,我一直在重庆求学,直到重庆解放。”

重庆解放后,陈鹄更加渴盼见到父亲,幻想着父亲有一天会出现在他面前。然而,时间一天天过去,却没有一丁点消息。终于有一天,他鼓起勇气向新成立的人民政府打听。

“他们告诉我一有消息就会通知我。两三天后,我却在学校布告栏的报纸上看到一则消息‘杀害陈潭秋等烈士的罪犯伏法’。”陈鹄说,当时,突然意识到最后一丝希望彻底破灭了,那种痛楚无以言表。

原来,陈潭秋1939年结束中共驻共产国际代表团的工作后,回国担任中共中央驻新疆代表和八路军驻新疆办事处负责人。新疆军阀盛世才走上反苏反共道路后,党中央同意在新疆工作的共产党员全部撤离。陈潭秋把自己列入最后一批,并表示“只要还有一个同志,我就不能走”。

陈潭秋在新疆(资料照片)。新华社发(陈潭秋故居纪念馆供图)

1942年9月17日,陈潭秋被捕。敌人对他施以酷刑,逼迫他“脱党”,他拒不屈服。1943年9月27日,陈潭秋被秘密杀害于狱中,时年47岁。

陈潭秋牺牲的消息一直不为人所知。在1945年党的第七次全国代表大会上,陈潭秋还被推选为中央委员。代表们没想到,陈潭秋早已为革命事业献身。

幼年失去父母,80多年来,陈鹄常常思念他们,特别是成年以后,逐渐认识、理解了他们,知道他们是特别值得怀念的人。陈鹄说,他和父母短暂亲密的接触中,留下了稚嫩、依稀的点滴记忆。“这些记忆虽然琐碎,却是我终身的温馨回忆,是我心灵深处的抚慰和前进的不竭动力。”

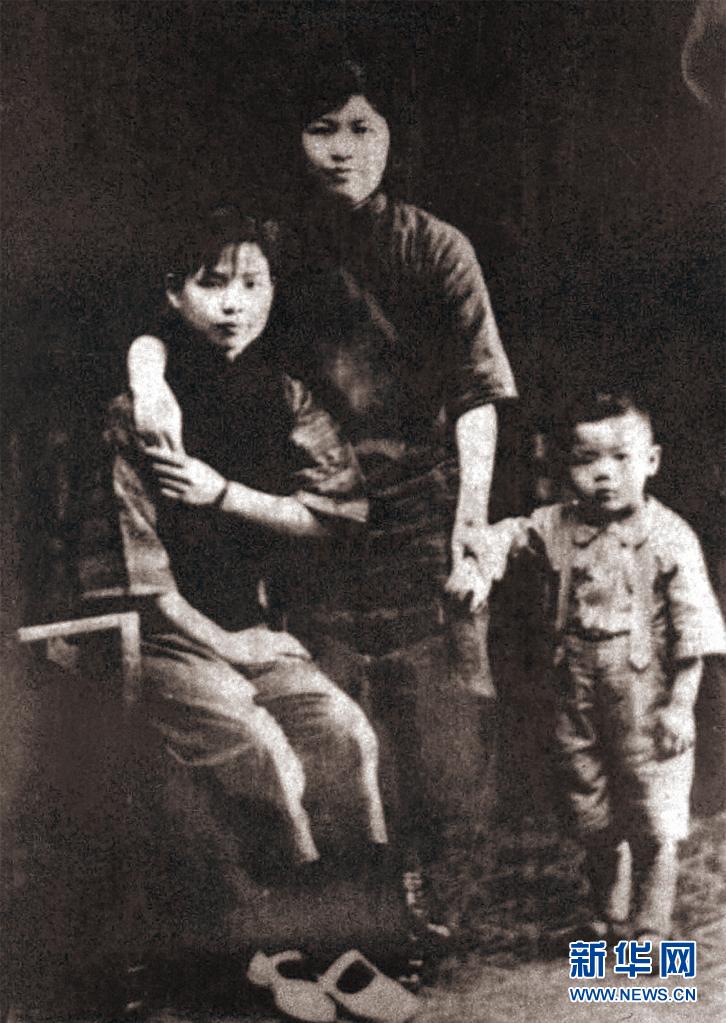

陈鹄和母亲徐全直(中)在上海(资料照片)。新华社发(陈潭秋故居纪念馆供图)

陈鹄一直秉承“做对社会有用的人”,从国家发改委退休后,又在中国国际工程咨询有限公司专家委员会担任顾问。他说,100年来,中国共产党团结带领全国各族人民进行持续不断的伟大奋斗,创造一个又一个人间奇迹,从根本上改变了中国人民和中华民族的前途命运。

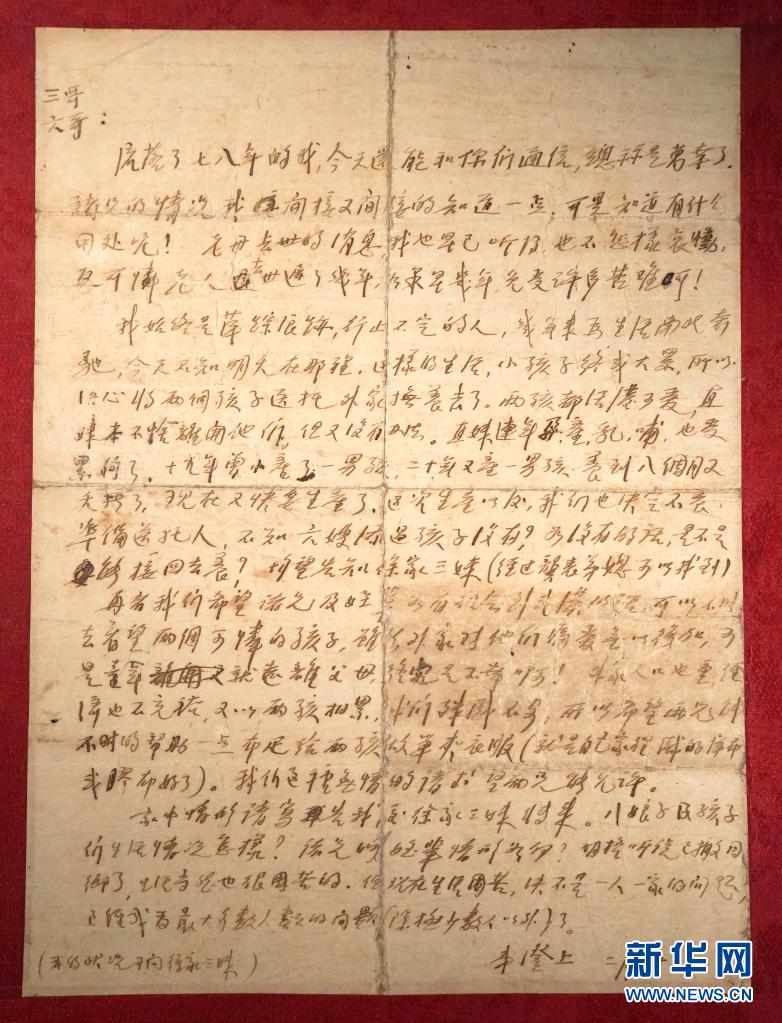

这是湖北省博物馆馆藏的陈潭秋于1933年2月在上海写给家人的亲笔信原件(3月26日摄)。新华社记者 余国庆 摄

今年是中国共产党成立100周年,父亲又是党的一大代表。在这个特殊的时刻,陈鹄决定给父亲写一封迟到88年的回信,向他报告当年的未竟事业,今日的伟大祖国。

亲爱的爸爸:

“爸爸”“妈妈”,这两个崇高的、温馨的,令人心醉、心碎的称呼,我已经有88年没有直接地、有效地使用和享受过了。

我和姐姐到外婆家后,全家人对我们都很爱护,外婆更是对我们充分发挥了她的“母爱”情操,我们俩成为家中的宠儿。但是我们还是非常想念你们。

在老家湖北省黄冈市黄州区陈策楼村,乡亲们都把您看成黄冈人民的好儿子,黄冈人的骄傲。家乡的父老们至今津津乐道上世纪20年代初您在家乡亲手创立的鄂东地区第一个党支部,播下革命的种子。

……

当年您夙夜期盼的国富民强,如今山河犹在,国泰民安,人民安居乐业,一片欣欣向荣。这盛世繁华,正如你所愿。您曾经生活过的小山村如今也已成为远近闻名的幸福村,曾经受苦受难的父老乡亲也过上了幸福小康的新生活。

1927年,您的故居被反动派烧毁,只剩下孤零零的三块条石构成的门框。陈策楼村的乡亲们,保护下了这个门框,30多年,它一直耸立在那里,成为一个特殊的标志,既寄托了乡亲们对您和妈妈,还有八叔一共三位烈士的怀念,也成为揭露反动政权罪行的铁证。现在故居已在原址复建,门框还是原来的三块石头,并以故居为中心,形成了陈潭秋故居纪念馆、生平重要事迹展览馆、铜像广场、宣誓广场等为一体的红色景区,每年都有20多万人次前来瞻仰、祭奠您。

山河不会忘记你,大地不会忘记你,因为你曾在这里洒下一片深情。爸爸,您现在长眠在乌鲁木齐烈士陵园,因为路途遥远,儿女们没法经常前去祭奠和扫墓,但您放心,您的几个儿女,虽有着不同的成长轨迹,但没有一个人抱怨过爸爸妈妈“舍弃”了我们。我们都理解您对党的忠诚,会把这份忠诚,一直传承下去!

您的儿子 平平

(新华社武汉6月18日电)