16、服务前线 飞机修理车间搬上火车

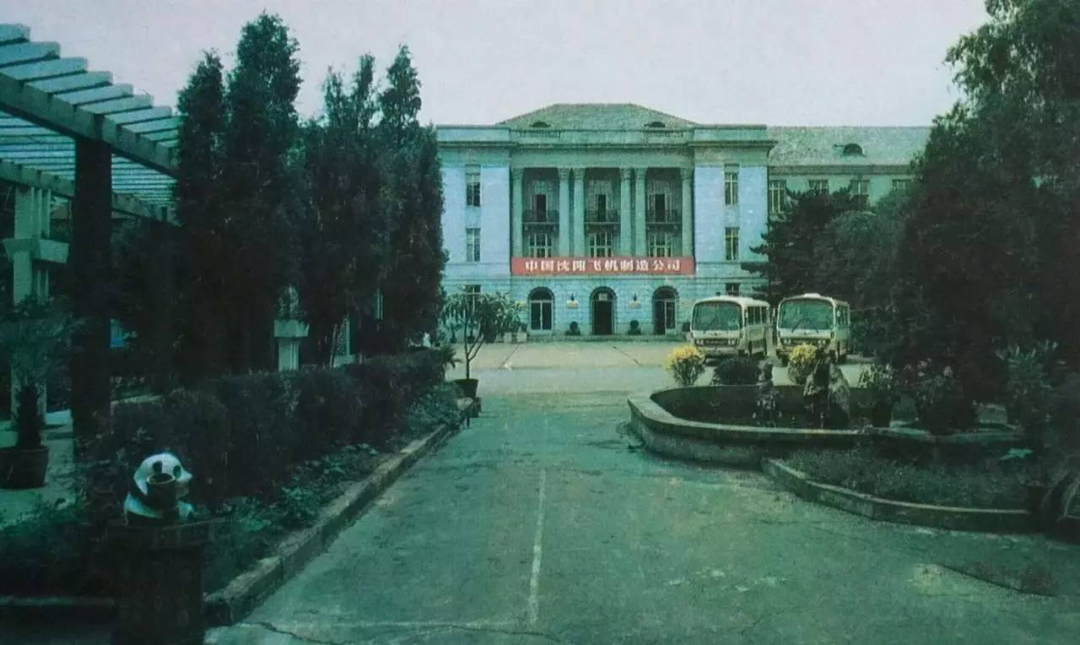

抗美援朝战争是残酷的,“五厂”的修理任务不断增多。为适应抗美援朝战争和空军建设的需要,党中央决定加快我国航空工业创建的步伐,1951年6月29日,熊焰代表“空军工程部东北修理总厂第五厂”和“重工业部航空工业局”,正式办理了移交手续,“五厂”更名为“国营第112厂”。

“112厂”创建伊始,空军就有大批飞机、发动机亟待修理。但因工厂规模小,而且技术陈旧,设备也不配套,生产能力严重不足。所以,抓紧基本建设,安装机床设备,壮大职工队伍,迅速提高修理能力,满足空军作战需要,是当时最为紧迫的任务。

当时,从全国四面八方来的职工,住在旧平房和临时工棚里,外面下大雨,里面下小雨,生活非常艰苦。工厂采取了一边准备、一边开工,一边修建、一边生产的做法,在工厂恢复性修建工作尚未全部完成、条件还很简陋的情况下,就开始了飞机、发动机的修理工作。

“112厂”不仅在厂里建立了修理车间,还把修理车间搬到了火车上,随着部队作战需要向前推进。这辆“修理列车”是我国向苏联租赁的,于1951年5月到厂。该列车上有工程技术人员技术工人,并配备修理苏制飞机及其发动机所用的多种设备、工具、备件和器材。经过培训,“五厂”的工人和技术人员很快提高了修理技术和能力。

修理技术熟练了,干部职工的积极性提高了。首批进厂的38架各型飞机,于建厂当年的6个月内就完成了修理任务,还修理了苏式发动机105台。由此迈出了修理飞机最关键的第一步。

17、从起落架到机炮罩 自主研制飞机配件

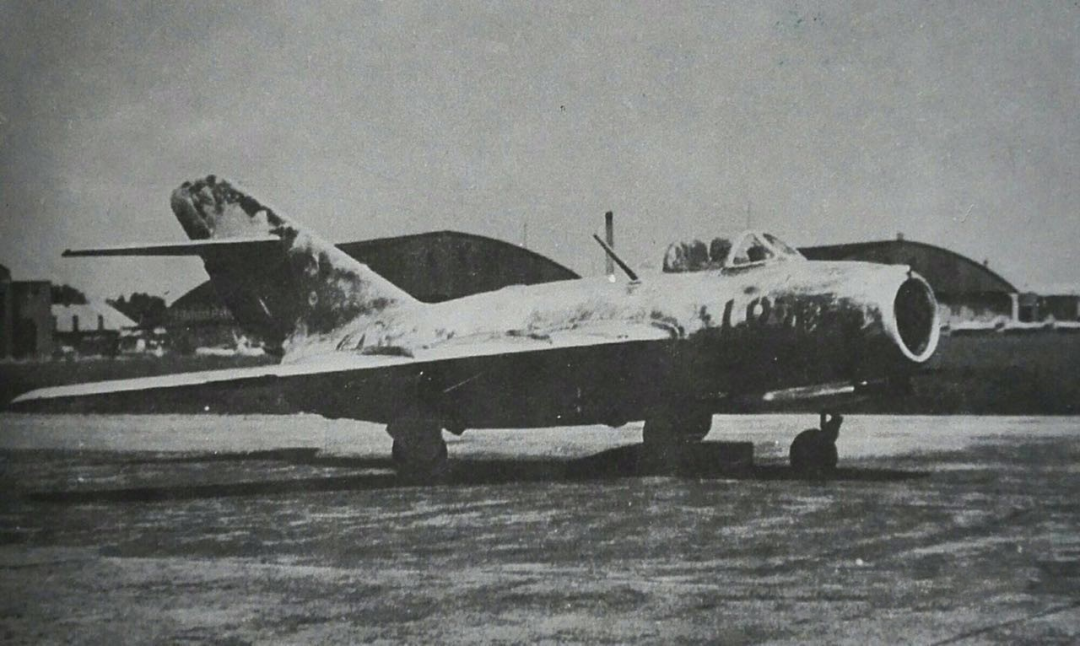

当时修理的苏制米格-15歼击机

随着朝鲜战争的进展,空军飞机的修理工作量和需要更换的零件种类、数量不断增加。工厂仅靠从国外购买零件、部件和拆这架飞机装那架飞机的做法,已经满足不了需要。在这种形势下,上级领导指示:“工厂要加强配件制造能力,以适应修理需要。”

1951年初,“五厂”开始制造战争中最容易损坏的飞机零部件,如起落架护板、机炮罩、翼尖、副翼、机头罩和尾翼等。1952年3月,“112厂”提出了“熟练修理技术,加强配件制造能力”的口号,开始积极着手试制零备件,减少从国外订货。

1952年4月,“112厂”开始试制完全国产的米格–15飞机前起落架。这是此机种在机械制造方面最困难的部件之一。工厂除对制造车间加强了技术力量外,还号召其他车间和科室积极配合,保证提前试制成功。工人们经过努力,克服了工具、夹具短缺等各种困难,终于在4月25日完成了我国自己制造的第一个起落架。

两个月后,“112厂”又试制成功了飞机起落架、机翼等大部件,提升了飞机配件制造的能力。

将弹药武器制成生命盔甲

1950年6月25日,朝鲜战争爆发。这场与以武装到牙齿的美帝国主义为首的联合国军的战争,对于刚刚组建的中国兵器工业来说,是一次十分严峻的考验。有着优良传统的中国兵工,义无反顾地投入了这场支援志愿军抗击美帝国主义的伟大斗争。

18、开足马力 增产武器弹药

兵工六厂抗美援朝时期生产装备

1950年10月第一届兵工会议之后,整个兵器工业进入了紧急战备动员状态。

“后方多流汗,前方少流血”,“一切为了战争”。各兵工厂实行11小时工作制,两班倒。职工夜以继日,加班加点。工厂开足马力,努力增产,多造武器送前方。兵器工业战线,广泛开展增产节约运动与爱国红旗竞赛。1951年与1950年的产量相比,枪械增长了12.3倍、火炮增长了5.8倍、炮弹增长了2.2倍、手榴弹也增长了5倍。以后两年又有成倍增长。

刚刚搬迁到北安的冲锋枪厂,他们仿制的苏式冲锋枪成功,命名为50式7.62mm 冲锋枪,这是经毛主席批准定型的我国第一件制式武器,1951年初投产后年产就达3.3万支,而1952年产量猛增4倍。长安厂除完成了大量炮弹生产外,还先后生产出迫击炮、火箭筒、轻重机枪等7种枪和炮。

志愿军装备的火炮,多数是缴获国民党军队的,如日式70mm步兵炮、75mm山炮、美式57、75无坐力炮和105、155榴弹炮等,后来又从苏联买进了76.2mm加农炮和122mm榴弹炮,这给弹药生产带来了很大困难。弹药厂一方面积极修复整装日式和美式弹药,一方面积极测绘仿制这些弹药。东北的弹药厂,先后仿制成功日式70、75炮弹和苏式的76.2与122榴弹等,并自行研制了迫击炮弹、火箭弹、地雷、爆破筒、手榴弹等多种弹药,源源不断地供应前线。

在抗美援朝战争的两年零九个月里,兵器工业累计生产各种枪械60余万支(挺)、枪弹12.5亿发、各种火炮8424门、火箭筒7682余具、手榴弹1360万枚、炮弹(含火箭弹)1035万发、火炸药万余吨以及大量的地雷、航空炸弹等,并抢修了大量武器装备和弹药,为赢得抗美援朝战争的胜利做出了积极贡献。

19、紧急科研 粉碎“刺猬战术”

在朝鲜前线,志愿军面对的是机械化装备的美军。他们以坦克为依托,掩护步兵作战,推行“刺猬战术”。而我们的反坦克武器十分落后,不但品种少,而且数量奇缺,主要靠手榴弹、爆破筒、炸药包攻击敌人坦克。

为了满足前线需要,中央军委决定研制火箭筒和无坐力炮及其配套的破甲弹,以加强志愿军的反坦克火力。

重庆望江厂进行了57mm无坐力炮试制,1951年就供应前线2014门,1952年又生产1999门。57mm破甲弹也先后在重庆和太原地区的弹厂试制成功,1953年累计生产44万发。

57与75无坐力炮装备后,增强了志愿军的反坦克火力,狠狠打击了美军的嚣张气焰。1951年秋季,志愿军某部炮手徐中在五圣山防卫战中,用57mm无坐力炮击毁敌军坦克7辆,荣立特等战功,并获得“二级战斗英雄”光荣称号。

当时,威力比较大的反坦克武器是美式90mm火箭筒。在火箭专家 、重工业部钟林副部长的领导下,仿制90火箭筒的任务很快下达给和平机械厂和东北机器厂。

1951年3月,和平厂立即组织优秀技术人员,测绘、仿制和改进美式90火箭筒,两个月制出样品,1952年初就将4832具火箭筒送上了前线。

90火箭弹的试制任务,落到了东北机器厂肩上。

1950年11月,在钟林副部长的指导下,成立了以吕去病为组长的研制小组,开始了90mm火箭弹研制工作。仅用两个月,就设计出135式90mm涡轮式火箭弹,射程1000米,可穿透100mm装甲。1951年3月生产出了几十发到前线进行实战试验,随后志愿军派了一个排来厂坐催,东北军区炮兵司令万毅也来厂督促。工厂紧急投产,生产出一万枚送往前线。接着,又改进成功241型90mm尾翼式火箭弹,当年年底就完成了20万发的生产任务。为了完成上述任务,他们克服种种困难,没有铝合金管就用无缝钢管代替,没有压药机,就冒着风险在加热炉旁用水压机压药,为此,抗日时期的老兵工孙明山等同志献出了宝贵的生命。

这是我国生产的第一代反坦克火箭弹,在朝鲜战场发挥了重大作用。1951年9月美军发动秋季攻势,志愿军第204师组织一个野炮营12门野炮,一个山炮连4门山炮和一个反坦克大队无坐力炮与火箭筒49门(具),在文登里和百岘地区组织反坦克地域,给美军第2师、南朝鲜军第8师的40多辆坦克以重创,击毁38辆,击伤多辆,粉碎了美军的“坦克楔入战”。据《东北日报》报道, 90火箭筒和弹投入战场仅一个多月,就击毁美军坦克282辆,打破了美军的“刺猬战术”,粉碎了美军的秋季攻势。火箭筒和火箭弹的研究小组荣获国家嘉奖。

此外,据该厂老厂长佟磊同志回忆,东北机器厂还是我国最早的火箭弹研究基地。在成功试制90mm火箭弹之后,他们乘胜前进,研制了第一代炮兵火箭427式102mm火箭,射程5000米。接着又研制成功488式102mm火箭,射程8000米,和平厂同时研制了6管排炮,1952年生产了240门及几千发火箭弹,送到朝鲜前线,在上甘岭战役中发挥了一定作用,受到好评。后来,他们还试制成功了与苏联“喀秋莎”火箭炮通用的132mm火箭弹。吕去病工程师领导设计的产品还有60mm、82mm迫击炮长弹和120mm迫击炮钢弹送往前线,该厂还复装了大量105mm榴弹、120mm迫弹、长弹、爆破筒、反坦克地雷。