周正

近来,《剃刀边缘》《黎明决战》等多部谍战剧荧屏热播,波澜诡谲的地下工作再次成为大家关注的热点。3月21日,抗战时期从事潜伏工作的周正老人在济南家中接受了本报记者采访。已是95岁高龄的他,谈起当年潜伏的往事,娓娓道来,带我们回到阴霾密布的战争年代。

决不做亡国奴

周正祖籍菏泽定陶,1922年出生于新浦(今江苏省连云港市),家中兄弟姐妹四人,他排老二。父亲虽会些木匠手艺,但在那个动荡的年代,家里仍一贫如洗。小的时候,读不起书,后来,国民党政府推行义务教育,周正才上了公立小学。学校宣传青少年要爱国,要进步,老师所讲的“岳母刺字,精忠报国”的故事,文天祥的名句“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,都让周正的爱国心萌发。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,日本帝国主义开始全面侵略中国。1938年徐州会战期间,侵华日军为打通陇海路支援徐州战场,发兵5万,水陆并进侵犯连云港。日军出动航母轰炸连云港,掩护陆军抢滩作战。守城中国军队在孙家山、东西连岛和大桅尖等地与日本鬼子拼死血战,数次击退日军进攻。中国军队守卫连云港市区289天,伤亡惨重,终因弹尽粮绝被迫向西撤退,连云港沦陷。

家乡被日军侵占,年少的周正心理受到了极大的冲击:“从小就受爱国主义教育,我知道不能当亡国奴!”

周正有个要好的同学名叫郭守凯,比他大一岁,却要成熟很多。他跟周正说:“我们要不然逃了吧,不要在这待了。”“我也不想当亡国奴,但是我不知道去哪儿。”郭守凯说:“东南方向好,我有一个亲戚李万丰在灌云县。”于是,两人结伴去了灌云县。

“李万丰家里相对比较有钱,不排外,对我也不错,但是毕竟是寄住在别人家里,住时间久了也不好意思。当地有一个地方武装,领导人叫黄镇五,家庭比较富裕。听说武装队在招人,我就跑了过去。到了才知道,人家有要求,不要太矮的。那时候我才15岁,身高不够,我就耍了一个小花招,找了一块瓦片垫在鞋里,这样穿上鞋个子刚够参加标准,他们就把我收去了。”想起当年的小机灵,周正笑了起来。

然而,好景不长,黄镇五在一次战斗中不幸被打伤了头,命保住了,但是也没法参加革命了,队伍没了领导很快就散了。

周正的父亲当时在区公所当号手吹号,他就去投奔了父亲。不久,父亲年纪大被辞退,就去东泰庄地主家做饭。“地主叫王西九,大儿子在复旦大学读书参加了共产党,二儿子也深受哥哥影响,有杀敌的愿望。一到他家,他二儿子问我知不知道红军?我那时候并不知道红军,只听说过共产党,因为国民党蒋介石有口号:宁可错杀一千,绝不放过一个共匪。”周正说,上小学的时候,国民党在海州师范学校抓了20多个共产党员,在火车站附近枪杀了他们。“国民党说是处决土匪,我当时就不相信枪杀的是土匪,他们穿戴比较整齐,根本不像土匪,心里明白他们所说的土匪应该就是共产党。王西九二儿子一直跟我说共产党如何好,帮助穷人,说红军的武器是苏联造的,枪上有望远镜,盯住瞄准了,一打一个准。红军留给我的印象特别好,因为他们救济穷人。”

一天,周正在路上碰到了三四个穿便衣的人,他们都有枪,其中一个还拿着手提式冲锋枪。“他们笑话我一通,说不参加救亡活动干什么去?就让我跟他们走。我跟着他们到南双港见了地主许二老爷许电华。因为和许电华的夫人是老乡,格外亲切。”

1940年,第十八集团军第五纵队司令员兼政委黄克诚,率领东进支队来到苏北进至淮海盐(城)阜(宁)地区,与新四军北上部队会师,创建苏北抗日根据地。五团团长覃健所带的部队,进驻周正所在的村子。周正发现,覃健所带的队伍跟老百姓很亲热,跟国民党的部队完全是两种感觉,内心很向往。

晚上,覃健泡完脚,周正主动要去倒水,被覃健的警卫员拦住了。覃健说:“小朋友,多大岁数了?”周正回答:“十六了。”覃健说:“年轻人要参加抗日救亡行动,不要在家待着。”周正问:“要不要我?要我的话,我就跟你们一起去。”许电华说:“我们一道都参加。”

后来,这支武装队伍被编入第五纵队滨海大队,周正在五连,不久任二排排长。“我上过小学,有点文化,还喜欢唱歌,部队开大会时,常带本连与兄弟连队互相拉歌,活跃部队生活,我教战士学新歌也快。那时常唱的抗战歌曲有《三大纪律八项注意》《游击队歌》《红缨枪》等等。”周正回忆,那时候部队打鬼子、打伪军、打国民党顽固派,也打土匪。“16岁那时还没有枪,就用红缨枪。不久之后,给我发了一把汉阳造,我高兴得不得了,感觉很荣耀。”

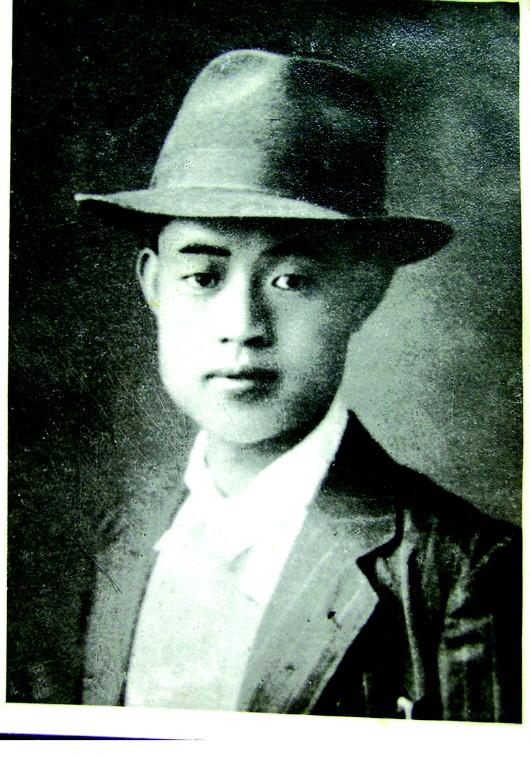

扮作商人执行任务的周正

咬牙接下“死亡任务”

1941年1月“皖南事变”后不久,第五纵队改编为新四军三师,黄克诚任师长兼政委。周正所在的滨海大队称为三师滨海大队。1941年9月,新四军三师九旅与四师十旅建制对调,滨海大队改建为滨海军区二团,也称三师十旅一支队二团,团长汪洋,政委吴书。“在后来的几次部队文艺汇演中,十旅文工团注意到了我,点名调我到剧社。”那时文工团团长是夏林,政治指导员蒋覆(后改名蒋捷夫),教员有许以倩、李文慧、李文涛,团员中有谢铁骊等人。

1942年,日军从淮阴、连云港、徐州等地出兵七路向淮海区包围进攻,反扫荡形势严峻,文工团部分人员各回原来部队,周正又回到了二团。

“一天,团政委吴书找我谈话,说决定派我到新浦敌占区做地下工作。事发突然,我想,也许是领导觉得我比较机灵,又会演戏,适合做秘密工作?我表示,服从组织安排,坚决完成任务。”

吴书告诉周正,这次任务主要是搞敌人情报,如日军和汉奸部队的驻地、番号、主官姓名、武器配备等方面的情况。并说,做地下工作有严格的纪律,对任何人都不能暴露身份,回到家乡干个小买卖当掩护开展工作。

“我从没做过这种工作,虽然服从组织安排,但自己感到难度很大,危险性很大。吴政委说,你看还有什么要求没有?我说没什么要求,可说心里话实在舍不得离开部队领导和战友。如果我真要回不来,牺牲了,请组织上设法把我的尸体埋在东山底下我外祖父坟地旁,并一定向我母亲保密。我母亲身体不好,操劳了半辈子,我弟兄姊妹四个,我母亲最喜欢我,要是知道我死了,母亲一定受不了。吴政委说,不要想那么多。我说,能不能让我带着自己的手枪?吴政委说,不能带枪。我说,带枪不为别的,紧急关头我留两颗子弹,一颗给敌人,一颗我自己自杀。吴政委说,看你,想得太多太具体了,别说这些了。大胆工作,小心行事,你身后有组织的支持。”周正说。

执行任务之前,团保卫干事兼敌工站站长吴泉友给周正介绍了地下工作的一些基本常识和地区的社会情况,教给他当地帮会安清帮、道德会的一些术语,找来一些相关书籍让他仔细阅读牢记,还教给他怎样应付敌人,怎样交结各种道上的朋友。

短短几天的培训结束,周正领了一些经费,到集市上买了一件蓝布大褂、一顶棕色礼帽。“我特意几天不戴帽子,光着头晒太阳,避免敌人哨卡检查时发现头上有戴军帽的白印迹。部队还给我找了一辆半旧自行车。”

离开部队时,周正仍然很难过,他实在舍不得离开部队首长和战友。“吴政委是知识分子,平日里对下级很关心很照顾,大家很有感情,上下级关系比亲兄弟还亲。临行前,吴政委一再叮嘱我,要严守地下工作纪律,严守秘密,无论如何不能暴露。尽管作了较充分的准备,可真到了出发的时候,还是觉得此行会是有去无回,感觉有些壮烈。”

上午出发,一路上顺利通过日伪军的几道哨卡,骑自行车走了不到一小时,周正就进入敌占区。