“并吞大陆”野心五百年未灭

回望历史500年,既有历史教训,也启发我们思考:历史边界甚易模糊,文明衍变逻辑诡黠。

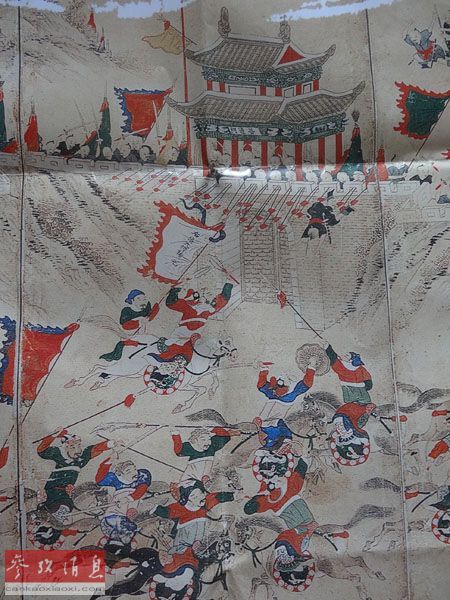

1592年“渡海征服高丽”的壬辰战争,不过是丰臣秀吉为“征服唐国”所做的热身运动。从壬辰到甲午,不惮失败的日本人,通过卧薪尝胆的改革,再次与维新失败的清末中国较量,终于取得了甲午战争的胜利。继而通过1905年的日俄战争,赶跑了争食的北极熊,遂在1910年吞并了朝鲜。至此,日本自壬辰以来未遂的愿望终得实现,日本蚕食大陆的理想才渐入佳境——壬辰是日本失败的蓝图,而甲午则是其成功的印证。

甲午战争,远非一些日本研究者所认为的是日本帝国主义的一个“起点”或“开端”,其实早在300年前,它就已经“萌芽破土”,只不过未能长成参天大树而已。300年后,征朝成功的日本一举侵入中国,先在东北建立了“满洲国”,直至1937年与中国爆发全面战争,如果不是中国人民八年浴血抗战和世界反法西斯力量的支持,日本以中国宁波为中心、面向南海的理想蓝图不是没有实现的可能。500年来的历史,似乎就为诠释这个事实而不断增添着注脚。

历史经验告诉我们:自明朝万历时代起,日本并吞大陆的“帝国主义”已历经500年不灭。若有空子可钻,死灰复燃可期。当年,面对丰臣秀吉的挑战,如果不是明朝先后两次出动东征军,把日军拒之于国门之外,并坚决彻底打回日本;如果日本人没有在万历援朝战争中被打垮或耗尽实力,那么,很难说它就不会抢在满族人之前,通过取得朝鲜,再侵入中原,把明朝这个庞然大物蚕食殆尽。事实上,日本人后来正是循着这个思路做的,从创建“满洲国”起步,步步为营,精心谋划“逐鹿中原”的帝国事业。

1885年,福泽谕吉在《脱亚论》中宣称:“我日本国土,地处亚洲之东陲……然不幸有邻国,一曰支那,一曰朝鲜……此两国者,不知改进之道,其恋古风旧俗,千百年无异。”似乎已全然忘却往事,一心想铲除中国和朝鲜这样的“恶友”。另一方面,甲午谍战巨头荒尾精对“四百余州”中国的魂牵梦萦及其学生宗方小太郎“谁取禹域献君王”的理想抱负,却与“使威名传至后世”的丰臣秀吉没有本质区别,显示历经明清易代“华夷”之变和西风东渐影响的日本人,在历史观上的继承与断裂唯需所取,在世界观上的矛盾与混乱唯我独尊。明清易代不过是它运用纯熟的障眼法之一:借助中国历史上群雄逐鹿中原的往事,寄托其染指大陆的野心,历史国家、民族边界从此模糊。

这样的历史逻辑又是如何产生的?一直受中华文明乃至明代朝贡体系、王阳明思想滋润的日本思想界,存在的“小中华”心态,也许就是理直气壮鸠占鹊巢的行为指南。“礼失求诸野”的心理基础,指导着日本国家的掌权者,罔顾中华民族两千多年走过的历史脚印,漠视明清时代中央政府的统治谱系,撇开国家、民族的基因认证系统,追求其扩张的理想,甚至不惮以“中原解放者”及“文明”、“进步”的形象自居。想想那些“五百年一出”的“雄杰巨擘”,对东亚世界和他国人民来说,究竟是福音还是灾祸,不也一清二楚吗?只是,日本政客最诡黠的历史逻辑,也没有逃出中华文明衍生品的如来掌。这倒是文明衍变所给予我们的另一个启示。

正如《菊与刀》一书作者鲁思·本尼迪克特所说,对于日本这样一个“寻找侵略根据”的国家,成功只会刺激它的胃口。无论是120年前的甲午战争,还是70年前的全民抗日战争,以及当前安倍政府的历史认知和做法,似乎都在印证自丰臣秀吉以来历史意识的成长、壮大以及与现实的纠结,倒逼着我们改换思路,至少要拓展视野看问题,认识我们这个邻居的各种面相,同时加强我们自己的实力。否则,历史的重演就会是现实而不仅仅是传说!(文章作者为中国社科院历史研究所研究员 杨海英)

(杨海英 中国社会科学院历史研究所研究员)