对中国安全构成重大威胁

在美国诸多侦察机中,电子侦察机是最活跃的。相对于用光学照相侦察和合成孔径雷达进行对地侦察的飞机,电子侦察机的优势主要在于侦察距离比前者远得多,且前者容易受到干扰。

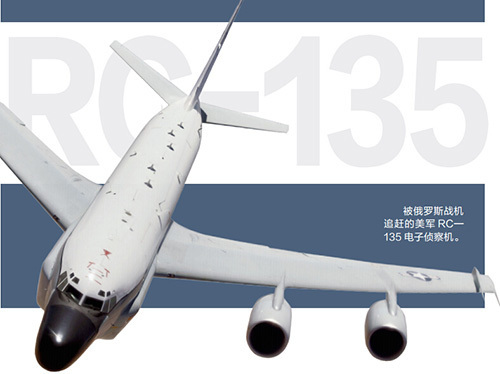

平时,RC—135主要用于对世界范围内的目标国进行高空远程战略侦察,由于其装有高频、甚高频和极高频无线电通讯、雷达和侦察系统,所以RC—135在执行侦察任务时最大的好处就是无须进入敌国领空或者过于贴近敌国领空活动,可在公共空域进行侦察活动。该机与“全球鹰”高空无人侦察机和新一代侦察卫星一起被美国空军视为21世纪最重要的侦察工具。

美国的电子侦察行动即使在和平时期也绝不闲着,亚太地区就是近几年美国侦察的重点。韩国军方人士曾透露,朝鲜半岛局势紧张的时候,RC—135和EP—3每周从冲绳飞往朝鲜半岛2—3次,监视朝军动向。这些侦察机北上至黄海白翎岛附近后,在韩国领空、领海和公海飞行数小时,监视黄海北方界线和停战线以北的朝军动态。而据美国战略之页网站报道,RC—135在对中国进行侦察时,通常是从日本冲绳岛的美军基地起飞,先向北飞行,快到中国领海领空时开始转弯向南飞行,沿着中国东南沿海一带的海空边界平行飞行,一直到最南边,然后再调头往北飞行,一次起飞大约可循环侦察飞行4次。有中国军事专家指出,RC—135飞机已经对中国国防安全构成重大威胁。

战时,电子侦察机更是美国军方的急先锋。以RC—135为例,在上世纪80年代末美国入侵巴拿马的军事行动中,该机首次参加实战;在海湾战争中,美军共派出4架RC—135对伊拉克进行不间断的侦察监视,平均每天有2架在空中飞行,每架飞机一次侦察时间为12小时;在科索沃战争中,RC—135成了美国空军最有效的侦察工具,对于确定南联盟武装的防空系统位置起到了重要作用。据美国空军事后透露,参与侦察的RC—135飞机装备了一套“特别的传感器阵列”,可以监视南联盟军方所有雷达信号活动,或者截获南联盟军方的无线电通讯,一旦获得南联盟军队活动的情况,RC—135就立即把情报传递给北约的战机,由其对目标实施连续的空中打击。在捕杀拉登的行动中,美国也派出了一架RC—135用来监控巴基斯坦军方的行动,一旦巴基斯坦空军派出飞机拦截美军特种部队乘坐的直升机,美国将用F—15对其实施反拦截,不过RC—135的监听表明,巴基斯坦并未对此作出任何反应。

曾在朝鲜吃过哑巴亏

在美国电子侦察飞机部队有这样一句口号:“侦察是我的生活,危险是我的业务。”事实确实如此,在剑拔弩张的空中对峙中,稍有不慎就可能擦枪走火,飞机甚至有被击落的风险。有的时候,美国人自知理亏,被打掉了牙只能往肚子里咽。

1969年4月14日,一架呼号为“深海—129”的美国海军EC—121电子侦察机从日本厚木基地起飞,沿朝鲜海岸线对该国进行窃听侦察。不久,EC—121突然从美军雷达屏幕上消失。美军起初认为,EC—121可能为了躲避拦截的朝鲜米格战斗机而下降高度,导致从雷达屏幕上暂时消失。可是一个小时过去了,EC—121仍无踪影。美军指挥官突然意识到飞机已恐遭不测。驻日、驻韩美军紧急出动机舰到相关海域进行大规模搜寻,但始终未发现EC—121的踪影。第二天,朝鲜广播电台发布消息称,朝鲜空军前一天击落了一架侵入其领空的美国侦察机。最终,EC—121上所载34人被确认死亡。当时,美国军方认为, EC—121安全系数很高,一般空中碰撞甚至挨上几炮都很难将其击落,如果它真是被朝鲜人打下来的,说明朝鲜方面“蓄谋已久”。

对这件事,美国虽然很生气,不少人叫嚣要对朝鲜进行报复,包括轰炸其空军基地,或者捕获朝鲜船只,但由于苏联和中国的声援,加之美国担心在东亚陷入类似越南战争的泥潭,报复计划只好不了了之。最后,美国决定继续在日本海进行间谍飞行,但要有护航飞机。

30多年之后,对朝鲜进行侦察飞行的美国电子侦察机再次遭遇挑战。2003年3月4日,美国五角大楼透露,两天前,4架朝鲜空军战机在日本海上空“国际空域”内拦截了一架正在执行侦察任务的美军RC—135型电子侦查飞机。“双方飞机一度距离不到20米。”据悉,朝鲜当天出动了两架米格—29战斗机和两架米格—23战斗机,双方随后在朝鲜海岸线以东200多公里处遭遇并互相对峙近半个小时。最终,这架号称正在“开展例行侦察任务”的美国间谍飞机先返回其位于日本的基地,一场风波才平息。

此次美国RC—135电子侦察机遭俄罗斯战机拦截落荒而逃,除了表明其自卫能力相当弱以外,也说明美国的电子侦察机还有“欺软怕硬”的一面,该机飞行员的心理素质也并没有美国所鼓吹的那么高。