1949年8月8日:立秋——宋庆龄说,当田野在火车的窗外飞掠而过,我就感觉到,一切基本的条件都具备了……在每一个表示进步的例子中,我看到中国迅速复兴建设的另一个希望。

夏去秋至,北平进入一年中最美的季节。

“当田野在火车的窗外飞掠而过,当沿途的城市、市镇和乡村飞驰过去,当我看到无数大小的河流,我就感觉到,我们中国是可以成为富饶之地的,一切基本的条件都具备了……在每一个表示进步的例子中,我看到中国迅速复兴建设的另一个希望。”宋庆龄以这样的语言,记述她在1949年8月26日乘火车从上海赶赴北平途中的所闻、所思。

正如宋庆龄所说,此时,建立一个新政权的一切基本条件业已具备——

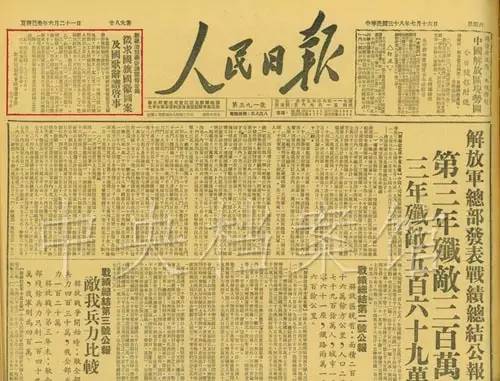

早在这一年的7月15日,《人民日报》刊登向全国征求国旗国徽图案及国歌词谱启事。一个月的时间里,新政协筹备会就收到来自海内外,包括当时尚未解放的国民党统治区的应征国旗图案2992幅,国歌歌谱632件,歌词694首,国徽图案900幅。

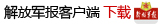

1949年7月10日,新政协筹备会关于征求国旗国徽图案及国歌词谱启事。

“《复字32号》作品是在截稿前两三天才收到的。”参与政协会议的筹备工作彭光涵见证了国旗诞生的过程,“最终定下来的就是这一件,只是稍作了一些修改和说明。”

彭光涵记忆中的这件作品的设计者,是上海一名叫曾联松的普通财务员工。上海解放,给当时31岁的曾联松带来了无比的兴奋和无穷的想象。

9月25日,在就国旗、国徽等问题召开的协商座谈会上,毛泽东拿起画有五星红旗的图案说:这个图案表现了我们革命人民大团结。现在要大团结,将来也要大团结。

团结一切可以团结的人士,建立一个崭新的中国;凝聚一切可以凝聚的力量,开创一项前无古人的事业。

1949年7月16日《人民日报》关于征求国旗国徽图案及国歌词谱启事。