烽火铸丹心 惟愿薪火传

——走近感动中国2024年度人物、百岁抗战老兵李登月

■张 严 臧 猛

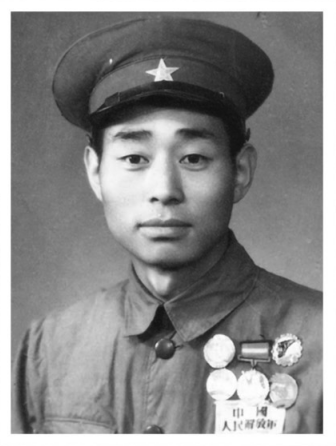

李登月1953年留影。

9月3日,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在天安门广场隆重举行。

这天,在卢沟桥畔的北京卫戍区某干休所,不久前入选感动中国2024年度人物的百岁抗战老兵李登月换上老式军装,早早守候在电视机前,收看阅兵仪式盛况。

看到受阅官兵精神昂扬,装备方队铁流浩荡,李登月眼中几次泛起泪光。老人感慨地说:“我们的军队越来越强大,武器装备越来越精良。党领导的军队,是一支战无不胜、攻无不克的人民军队。”

从血与火中一路走来,李登月见证了人民军队的发展壮大。对他自身而言,从80多年前加入这支队伍起,他就获得了“新的生命”。

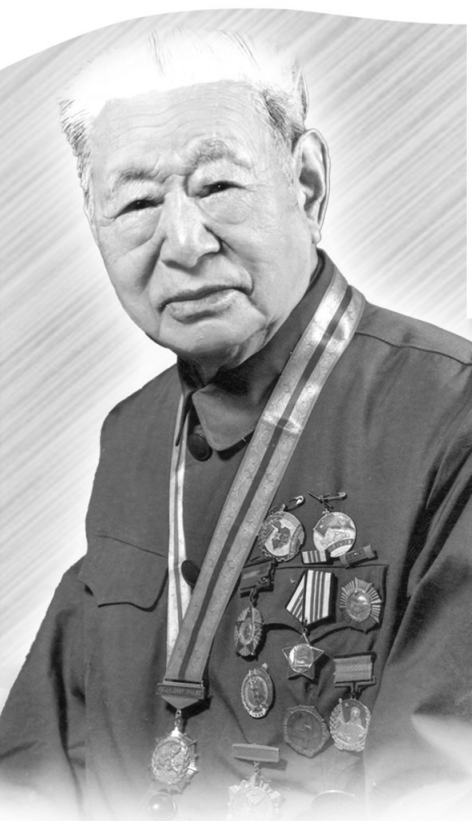

李登月近照。

觉 醒

“胜利可以靠我们亲手打下来”

李登月的书桌上,放着一个厚实的棕色硬皮笔记本。本子的封面有些磨损,翻开内页,微微泛黄的纸张上,字迹工整遒劲。

这是李登月古稀之年写下的回忆录,内容主要是他革命战争年代的经历。“我是穷苦人家出身,18岁从军,戎马一生……”透过老人朴实无华的讲述,一段血泪交织的烽火往事,从历史深处向我们走来。

1925年10月,李登月出生在河南滑县一户贫穷农家。一家6口人耕种五六亩贫瘠的沙地,勉强度日。1942年,滑县出现严重的饥荒,李登月一家人的生活雪上加霜。更大的劫难是,日本鬼子频繁发动“扫荡”,烧杀抢掠,无恶不作。

一天早上,日本鬼子突然包围了村子,把全村人赶到村头。因为交不出粮食,200多位无辜村民惨遭杀害。“鬼子用刺刀把一个孩子挑到空中,再开枪射击……”说起当年的一幕,李登月神情悲愤,声音颤抖,手指不自觉地在膝盖上敲击。干休所工作人员说,老人每每说起这段往事都十分激动,“这是他心头一道永远无法愈合的伤口”。

暗无天日的日子里,李登月萌生了当兵的念头:“只有拿起武器抗争,才有活路。”不久后,一支八路军队伍来到村里,打鬼子、除汉奸,还救济百姓。李登月心中有了方向,他下定决心,要跟着这支队伍走。

“我父亲是个老实人,目不识丁,但什么军队好、什么军队坏,他心里清楚。”李登月回忆,自己虽是家中独子,但父亲支持自己参加八路军,并叮嘱他多杀鬼子,替乡亲们报仇。

1943年1月,李登月成为冀鲁豫军区第四军分区的一名战士。“刚入伍时,部队物资匮乏,我们的军装还不全。头戴军帽,上身穿着军装,可下身穿的是老百姓的裤子。为了时刻做好战斗准备,我们都是抱着枪和衣而眠,吃饭也限定时间,哨一响必须把碗放下,马上集合。”环境虽然艰苦,李登月和战友们充满斗志,“八路军给了我新的生命,是我们穷人的队伍。为了打鬼子,我们甘愿过这种紧张的生活。”

很快,李登月迎来第一场战斗。当时敌人死守一座楼房,我方兵力有限,久攻不下。眼看战局陷入僵持,李登月和战友们趁着夜色,把两门老旧的土炮悄悄推到阵地前沿。随着一声巨响,突破口终于打开,他们趁势冲锋,一举攻下据点。

“首战即胜,我心里高兴极了。”李登月回忆,站在阵地上,他的眼泪不知不觉流了下来,“我知道,胜利可以靠我们亲手打下来。”

淬 炼

“成为真正的八路军战士”

从初上战场到“成为真正的八路军战士”,在一场场战斗淬炼中,李登月不断成长。

“纪律就是生命。”翻看李登月的回忆录,在其中一篇战斗回忆的页边,老人用粗重的笔迹,将这句话反复写了两遍——这是那场战斗教给他的深刻道理。

1943年7月的一个凌晨,为阻止鬼子抢粮,李登月所在部队奉命出发,天亮前抵达一座砖瓦窑,屏气凝神耐心埋伏。鬼子久久没有出现,有位战友忍不住想要咳嗽。队长立刻按住那位战友的肩膀,严肃地示意他不能出声。

上午10点,敌人终于进入伏击圈。枪声骤起,战斗瞬间打响,李登月和战友们勇猛地发起冲锋。

“我一心想抓个俘虏,结果一冲就是上百米,差点陷进敌人的火力圈。要不是队长吹哨,我可能命都搭上了。”这场战斗让李登月明白,赢得胜利光有血性还不够,纪律意识和协同观念同样必不可少。

“我们当时的根据地规模不大,南北约有20公里,东西约有50公里……”采访中,李登月在茶几上比划出一个柳叶形的轮廓,说起官兵灵活机动与敌周旋的经历。

1944年夏秋时节,鬼子频繁向根据地发起“扫荡”,企图摧毁我地方政府和抗日武装。“敌众我寡,不能硬拼,上级命令我们保存实力,护住机关,伺机突围。”李登月回忆。

老人记得,他们白天隐蔽在村庄里,夜间从敌人防线的空隙摸黑突围。最惊险的一晚,他们穿越敌人的封锁线时,紧贴在地上爬行,连呼吸都压得极轻——“那是生与死的较量,一旦出现失误,后果不堪设想。”一连10多天辗转,地方政府和抗日武装安全转移。

敌进我退,敌退我进。为消灭敌人,李登月和战友们既避敌锋芒,又果断出击。

“我们寻找敌人比较薄弱的地方,避实就虚,插到敌人后方去。”讲起1944年秋季的反“扫荡”战斗,李登月神采奕奕,“我们全员轻装,除武器装备外,每人只带3天的干粮。敌人像潮水一样扑来,但始终找不到我们的踪影。他们后撤时,我们立刻转入反击,捣毁伪保甲组织,铲除恶霸势力,还捉了很多零星出动的伪军……这次反‘扫荡’,我们取得丰硕战果。”

讲到这里时,李登月的脸上露出了笑容。

李登月(左)与妻子在一起。

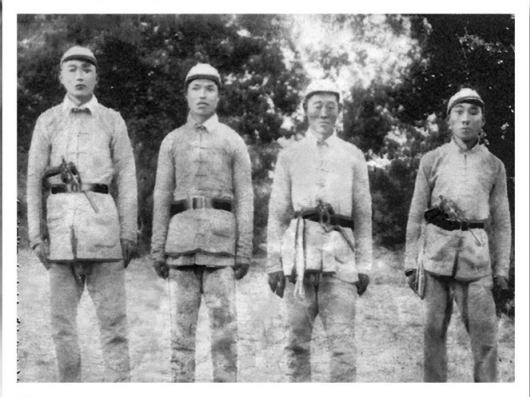

1943年6月,李登月(右二)与战友侦察归来留影。

叮 咛

“珍惜今天的幸福生活”

前不久,感动中国2024年度人物颁奖盛典举行,李登月入选。颁奖词这样写道:“目睹过亲人们的死难,见证了新中国的诞生,半生披着战场的硝烟,一生迈着必胜的步伐……”

面对荣誉与掌声,这位从烽火硝烟中走来的老兵一再表示:“这个奖杯不是属于我一个人的,是给我们所有牺牲同志的!”在李登月心里,牺牲的烈士才是真正的英雄,他自己“做得还不多不好”。

抗战胜利后,李登月先后参加解放战争、抗美援朝战争。1955年从朝鲜回到祖国后,他进入原中国人民解放军后勤学院学习,毕业后留校任教,参与编写相关战争史料。多年来,李登月一直将弘扬英烈精神、传承革命传统作为自己的责任。

“李老曾和我说过,有一次在课堂上,一名学员念错了烈士的名字。他立刻停止授课,严肃提醒‘烈士的名字不能错’。”干休所工作人员陈强说。

李登月的妻子曹康年回忆:“那时候编写史料,为核实历史细节,他到处查阅资料。”

“我们要对历史负责,对烈士负责。”李登月说。

离休后,李登月秉持“宣讲也是一种战斗”的信念,积极走进学校、社区、军营,开展国防教育活动,给年轻人讲英烈的故事、前辈的奋斗、艰苦岁月里的抗争。授课现场,每每看到年轻人有所触动,老人总是感到很欣慰,“历史的铭记,靠的就是一代代的接力传承”。

“革命队伍由小到大、由弱到强,多少人为了革命理想前仆后继,流血牺牲。胜利来之不易,只有珍惜今天的幸福生活,更加热爱我们的祖国,捍卫我们的国家,才能告慰先烈。”李登月动情地告诉笔者,革命精神薪火相传,是他的心愿。

受访者供图

制图:扈 硕