我们沿着红军的长征路线继续进行着艰苦的旅行。当我们走近大渡河时,曾一度怀疑它是否真的像长征战士在回忆录中描述的那样水流湍急、险象环生,及至亲眼目击,才知并非言过其实。这条河水深莫测,奔腾不驯,加之汹涌翻腾的漩涡,时时显露出河底参差狰狞的礁石,令人触目惊心,不寒而栗;有几处,河水还以异常的速度倒流回环。我们一行之中谁也没有见过这种水流现象,时而回流,时而顺流,时而侧流……似乎和地球引力场不发生关系。原来大渡河自有它自己的生活规律!

安顺场村在河岸的西南边,位于一个宽阔峡谷的腹地上。另一边是一个陡坡,在1935年5月25日,敌人的部队被部署在此堵截红军。安顺场是唯一一个全体公社领导出来迎接我们的地方,当地的党员秘书带领我们去参观红军当年横穿大渡河的渡口。

敌军有一条船被留了下来,因为他们的一个指挥官在村中访问亲戚。红军抓住机会抢到了这条船,接着派出18人的登陆队,在敌军防守严密的激烈枪炮声中强行横穿。到达桥头堡后,另两条小船被先后发现。接下来的三天,红军运送部队过河的任务变得十分艰辛,桥头堡因此得到巩固。但是不久,运送就被空袭和赶到的国民党军后援部队所破坏。距离安顺场160公里外的泸定桥,成为红军大部队穿过大渡河的最后一个生命通道。

泸定桥是我们长征朝圣的最后一站。在我们到达泸定桥时,当地的民众早已涌上了街头。这个小城镇是由一条建于1706年的历史性的铁索桥主导的。由两座中国老式的桥头古堡划分,河的两岸一边一座。这个桥由13根粗大铁链构成,4根作为两侧扶手,其余9根作底链,铺上木板支撑供行人行走。每个链环的尺寸有饭碗那么大。桥剧烈地摇晃着,行人从满是旋涡的河水上穿过。

就是在这里,长征中最为关键的一战在此打响,打开了向北的通道。从安顺场到泸定,红军战士不分昼夜地极速行军,当红军的前锋部队赶到泸定桥时,发现敌人已经拆除了桥上的木板,只剩下13根光秃秃的铁索。当时,红军的战斗决定是立刻开展攻击。一支突击队被挑选了出来。敌人的枪炮疯狂地封锁着桥面,22个人组成的突击队,紧贴着铁索,爬行穿过敌人的枪林弹雨。随着突击队员的冒死向前,接近对岸东桥头时,敌人引燃了堆集在桥头的木桥板,燃起熊熊大火。但是,当第一位突击队员冲到对岸后,紧跟着一个接一个。其他的红军战士则奋力向前爬行,人体替代了那些消失的木板,使得这次攻击更加持久。

在与一个长征中曾走过泸定桥的退伍军人谈话时,我获得了一个在中国官方战史里找不到的有趣事实。通过观察,我判断,国民党防守部队犯了一个致命的错误,那就是聚集他们的士兵在桥的东门,迎头面对着他们的攻击者。这使得红军的先锋部队可以集中轻重机枪攻击敌军,红军的突击队则乘势冲过了大桥。如果敌人的守军被部署在河岸桥的上边和桥下,可使红军的突击队遭受无情的枪炮阻击。我的中国朋友,现在是一位高级的政府官员,点头同意。然后他笑着说道,“对抗我们的武装不是国民党的正规军队,他们也向河岸桥东的守军增援,但是,他们的后援部队没来得及抵达。红军面对的是当地军阀的武装力量。这支部队是‘双枪兵’,一杆是步枪,另一杆是旱烟枪。他们以拿到俸禄的多少来作战,他们缺少军事战略意识。”

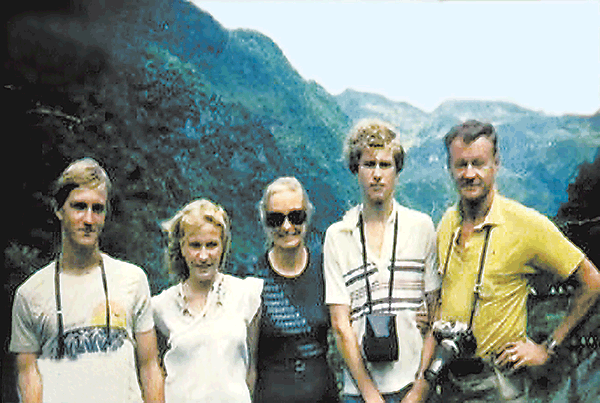

布热津斯基(右一)与家人在中国感受红军长征。 资料照片

结束这次重走长征路后,布热津斯基认为自己找到了答案:“长征在某种程度上是对他(邓小平)的领导能力、勇气、身体耐力以及对事业成功执着追求的一种考验。”

布热津斯基说,让我印象特别深刻的是泸定桥的地理情况,非常高深的峡谷,下面水流湍急,而桥上只有铁索,靠木板连接着两端,而且对面还有人向过桥的人射击,所以情势是非常危急的。

事后,布热津斯基撰文写道:“泸定桥一战在长征中意义巨大,如果红军在敌人的炮火前畏缩不前,随后的历史可能就不同了!”长征的英雄主义让他折服。“我是沿着长征路线来朝圣的!”他用这句话来表达对将近半个世纪前中国工农红军壮举的崇敬。而从遵义、娄山关、大渡河口和泸定桥等地一路走来,这种感受越来越强烈。

一趟旅程下来,布热津斯基得出这样的结论:“对崭露头角的新中国来讲,长征的意义绝不只是一部无可匹敌的英雄主义的史诗,它的意义要深刻得多。它是国家统一精神的提示,也是克服落后东西的必要因素。”

布热津斯基的震撼与感动背后,折射出的正是长征的魅力;这种英雄主义的力量、勇气与信念的力量,让长征成为世界共享的精神财富!尤其是在中国进入民族复兴、重新崛起的伟大进程之后,长征精神更令世界瞩目。