文学抗战:东北作家群的值守

■刘金祥

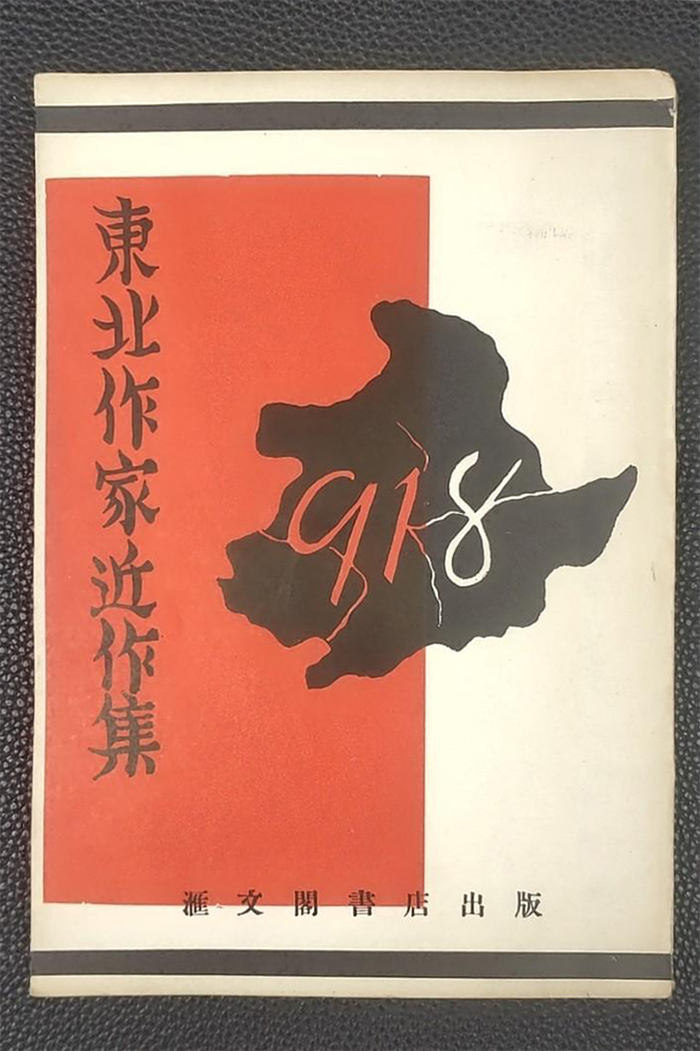

夏夜,我翻开泛黄的《东北作家近作集》,这是一本1936年出版的文学作品集,辑录彼时东北作家的重要抗战作品,纸页间飘落了几片干枯的枫叶标本,叶脉里仿佛还流淌着松花江的水声。这是20年前在哈尔滨道外旧书摊购得的,书贩是个清瘦健朗的老人,他说:“写书的这些人哪,都是从咱们黑土地走出去的。”我手指在书的封面摩挲,八个名字在台灯下泛着微光:罗烽、宇飞、穆木天、舒群、白朗、陈凝秋、李辉英、黑丁。他们像八颗耀眼的星斗,在1936年的上海夜空突然亮起,由此人们才惊觉,东北早已孕育出一簇璀璨的文学星群。

1934年深秋,哈尔滨中央大街的俄式面包房飘出大列巴的焦香。萧红裹紧破旧的毛呢大衣,数着口袋里最后的几个铜板。她和萧军刚自费出版《跋涉》,这本浸透血泪的小说集此刻正被日伪警察成捆扔进松花江。江面漂浮的纸页像垂死的白鸽,墨迹在冰水中渐渐洇开。

“三郎,我们走罢。”萧红咳嗽着说。他们登上开往大连的火车,站台上送行的舒群往萧军手里塞了张纸条:“祖国在关内。”20世纪30年代的哈尔滨是座奇特的殖民城市,白俄流亡者在这里开设咖啡馆,犹太商人经营着毛皮生意,日本宪兵队的皮靴踏碎马迭尔宾馆的爵士乐。在这样的夹缝中,一群东北青年在道里西十五道街的“牵牛坊”秘密聚会。这栋爬满蓝色牵牛花的俄式木屋,成了东北作家群的第一个聚集地。金剑啸在这里朗诵新写的长诗,罗烽带来刚刻好的版画,萧红坐在角落里安静地记笔记。窗外是1933年的飞雪,屋里炉火映红这群年轻人的脸庞,他们创办的《夜哨》周刊像一枚埋在雪地里的火种。

流亡是东北作家最沉重的行囊。当萧军在大连码头被迫承认“我是满洲人”时,喉结痛苦地呜咽与滚动;而当青岛的海岸线渐渐浮现时,他不禁与萧红同声呼喊:“啊!祖国!”这种撕裂感在作品中化为双重空间:端木蕻良笔下科尔沁草原的落日与上海租界的霓虹交替闪现;骆宾基《边陲线上》的雪原篝火与都市咖啡馆形成奇妙的蒙太奇。故乡成为永远回不去的坐标,而“祖国”则是流动的精神原乡。舒群在《没有祖国的孩子》里写朝鲜少年果里的眼泪,何尝不是他们自己的泪水?这些被迫离开黑土地的作家,在文学中完成了对故乡的思念与招魂。

金剑啸是留在黑土地上的那颗倔强星辰。1936年6月,这位能诗善画的地下党员被押赴齐齐哈尔郊外的刑场。他要求弹奏最后一曲钢琴,指尖在虚空中弹出《国际歌》的旋律。枪响前他忽然仰天大笑,吓得刽子手差点走火。这位东北作家群中的第一个殉道者,用生命完成了最壮烈的作品。他留下的长诗《兴安岭的风雪》,后来被战友们藏在掏空的树洞里,抗战胜利后才重见天日。

如今哈尔滨道里区西十五道街立着块小小的纪念碑,过路人常把新采的野花放在碑前。萧红《生死场》里的麦田具有惊人的文学张力。金枝被日本兵强暴的那片麦地,麦穗竟在月光下疯狂生长,缠绕她的四肢。这种超现实笔法让胡风惊叹:“这是饥饿者的魔幻现实主义!”东北作家群笔下的乡土不是牧歌式的,而是饱含血泪的图腾。端木蕻良描写鴜鹭湖的泥沼会突然吞没抗日战士,罗烽写呼兰河的冰层下沉着累累白骨。这些充满痛感的意象,构成了东北文学独特的残酷美学。

在沈阳“九·一八”历史博物馆里,陈列着罗烽《第七个坑》的原稿。1931年9月18日后的沈阳,日本兵强迫中国百姓自掘坟坑。罗烽用钢笔尖蘸着血泪写道:“第七个坑里的老人突然抓住铁锹,他凹陷的眼窝里燃着磷火……”原稿上有多处泪渍晕开的痕迹,像无声的弹孔。这种直面暴行的勇气,让东北作家群的创作带有青铜器般的粗粝质感。

当关内作家还在描写市井风情时,他们早已将笔触伸向民族最深的伤口。哈尔滨中央大街的老邮局墙上,至今还残留着斑驳的俄文标语。白朗在《伊瓦鲁河畔》中描写混血姑娘娜塔莎,这个会说5种语言的角色隐喻着东北文化的多元性。东北作家群的语言像冻土层下的暗河,混合着山东方言、俄语词汇和满族谚语。萧红写“黄瓜愿意开一个谎花,就开一个谎花”,这样奇特的表达让南方编辑直挠头。正是这种语言上的“不驯”,成就了他们独特的文学肌理。

我曾在吉林省舒兰市寻访过舒群的故居,那间低矮的草房梁上悬着个铁皮罐头盒,向导说这是当年舒群藏手稿的“保险箱”。1934年他在青岛被捕时,日寇搜遍全身只找到半截铅笔和几页皱巴巴的纸,上面写着:“祖国不是地理概念,是长在脊梁里的骨头。”这种将政治诉求转化为诗性表达的能力,是东北作家群的共同特质。他们的文字像黑土地上的红高粱,根系扎在苦难深处,穗头却向着太阳燃烧。2018年冬,我在呼兰河畔遇到个奇怪的老人。他每天清晨都往结冰的河面撒小米,说是在喂萧红笔下的那些冤魂。“你看不见,可冤魂都在呢。”他跺着脚上的积雪对我说,这种集体记忆的民间保存方式令人动容。

在东北,文学从来不是书斋里的摆设,而是融进血脉的生存方式。齐齐哈尔的出租车司机能跟你聊端木蕻良,佳木斯的小饭馆贴着萧军的名言,这种作家与土地的亲密关系,在当代中国实属罕见。长春某高校文学院的问卷调查显示,85%的东北学生认为“东北作家群是地域文化的基因库”。他们作品中冻梨的滋味、火墙的温度、乌拉草的韧性,构成了独特的文化DNA。

当代东北作家迟子建写《乌鸦白雪》,班宇写《冬泳》,其实都在接通那个文学传统。在沈阳1905文化创意园,有个以“牵牛坊”命名的书店,每周举办的朗读会上,年轻人仍会诵读《生死场》的片段。那些发黄的词句在暖气充足的室内复苏,呵出的白气模糊了时空界限。

2023年在哈尔滨举办的“东北文学研讨会”上,争论最激烈的是关于“文学抵抗”的话题。有学者指出,东北作家群的特殊性在于他们的抵抗是双重的:既对抗外族侵略,又对抗文化殖民。他们用中文写作本身就是一种宣言——在伪“满洲国”推行日语的年代,萧红坚持用东北方言写作《呼兰河传》,那些“蔫巴”“忽悠”“膈应”等土词,成了最温柔的武器。这种语言自觉,对当下方言写作仍有启示。

最令我震撼的是,在辽宁省图书馆发现《夜哨》的合订本。泛黄的报纸上,金剑啸画的版画插图依然清晰:一株被雷劈过的老榆树,断茬处抽出新枝。这恰似东北作家群的命运写照——他们的肉体可能消亡,作品可能绝版,但那种刚健的精神仍在生长。在佳木斯大学文学院的墙上,刻着萧军的话:“文学是咬紧牙关的活计。”每次经过,我都要伸手摸摸那些凸起的笔画,像是触摸黑土地隆起的血管。

在沈阳“九·一八”历史博物馆的出口处,有面特殊的墙,上面镌刻着东北作家群的全部作品名。触摸那些凹凸的文字,能感受到某种震颤,仿佛20世纪30年代排字工人手上的铅字还在发烫。这些名字或许不再闪耀于文学史的星空,但他们划过的轨迹永远改变了中国文学的大气层。

某个雪夜,我站在哈尔滨松花江铁路桥头。这座1901年修建的老桥,当年承载过多少流亡作家的沉重步履。此刻江风如刀,对岸的霓虹倒映在冰面上,碎成一片彩色的琉璃。忽然想起舒群《老兵》里的句子:“我们像大豆似的被撒在黑土地上,迟早会发芽。”此刻,我分明听见冰层下有无数细碎的爆裂声——那是80年前的文字,正在解冻。

(作者系哈尔滨知名文史学者、黑龙江省中国特色社会主义理论体系研究中心特聘研究员)