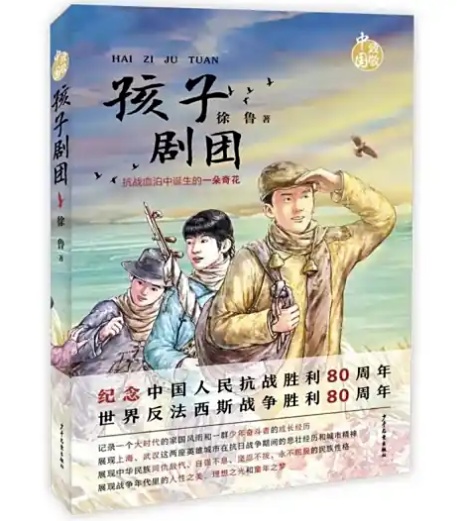

▲《孩子剧团》,徐鲁著,少年儿童出版社2025年5月第一版

《孩子剧团》:儿童文学的历史叙事

■郭艳

徐鲁《孩子剧团》讲述了一群演话剧的孩子在抗战烽火中历练成长的故事。小说以上海、武汉两座城市为空间线索,串联难民收容所、街头宣传、长江转移等场景,讲述时代情境和地域文化与少年成长的互动,在双城书写中凸显家国情怀。作者通过孩子剧团出演儿童剧、贴标语、教识字等行动,展现孩子剧团对抗战舆论的宣传作用,在国破家亡之际表达了“少年强则国强”的理想信念。小说在阳光健朗的叙事基调中,讲述了少年在战火和苦难中百炼成钢的历程,表达了抗日战争时期广大民众同仇敌忾的民族气节,凸显了中华民族浴火重生的精神力量。

中国现代民族国家的建立伴随着长时间的外辱内乱,苦难是重要的写作母题。然而这部小说更侧重对苦难时代一星半点闪烁的光亮的捕捉,摹写置身苦难的青少年们的自强不息。文本讲述了战乱中一群孩子加入孩子剧团而产生的蜕变与成长,深入刻画了成熟干练的青年革命者吴新稼以及一群富有时代特色的少年儿童群像。

小说成功地塑造了主人公吴新稼(吴莆生)的典型形象。吴新稼出生于殷实中产之家,在四川中学接受了良好的教育。他接受了五四以来的新思潮新观念,并在国家积贫积弱的时候,树立了为中国崛起而努力的人生志向。他富有诗人气质,少年时代在白帝城赤甲山上面对长江立下誓言:走出夔门,走出三峡,到远方去,为心中的理想和抱负奋斗到底。他遵循自己内心的引导,来到上海,参加山海工学团,找到自己的信仰和组织,并以大表哥、吴先生、吴哥哥、吴团长等身份实践自己的理想和抱负。吴新稼是个未满二十岁的少年,然而却将流浪儿、小乞丐、报童、小包身工、小难民们组成了一个互帮互助、团结友爱且能行军、能演戏的孩子话剧团。吴新稼带着这个团队从上海出发,穿越日军火线,一路风餐露宿,抵达武汉。他带领的不是一支逃难队,而是一支战斗队和宣传队。他们背着铺盖卷和道具箱,在破祠堂、破碾坊里排练,为战区儿童收容所的难童们表演,为上前线的壮士们高唱抗日歌曲壮行,为抗日战士和民众演出。吴新稼带领身边的孩子们在战火和苦难中成长,他们成为一支真正的少年革命者队伍——像一支小小的铁流,向前、向前、向前。

小说文本在重现历史现场的过程中,塑造出不同类型的抗战少年儿童形象。比如十二岁少年夏秋生如烈焰般照耀黑夜的牺牲,让人扼腕心痛;地下党人的孩子壮壮辗转不同的收养家庭,在码头上流浪,但却坚韧自强;小学徒阿祖文气安静,在战乱的艰辛奔波中成长为小美工师;心善又爱美爱文学的小雅,如夏花般绚烂的一生,让人慨叹;华侨少年小林考入山海工学团艺友师范班,成立报童小组,加入战地民众服务团,带着难民收容所的孩子们来到临青学校,和吴新稼一起创建孩子剧团……

少年主人公们在年轻的共产党人吴新稼的影响和带领下,从报童、包身工、小学徒、小流浪汉、小难民……到成为孩子话剧团的一员,从被凌辱、被欺压、流离失所的无根个体,到获得同情、关爱、友情和信任的有自尊的人。在国家民族危亡的战乱年代,他们却在向光而生的过程中,活出了自信、自强和力量感。

吴新稼是那个时代无数投身革命的年轻人的代表,他们面对国家的积贫积弱,民众的屈辱苦痛,主动寻找个人出路,思考国家前途,自我觉悟。他们将个人成长和历史大情境、时代浪潮以及人生的信念理想深度结合,打通了一条通向更为广阔的未来的人生之路。小说表达了少年们的抗日救亡情怀,凸显了信仰对于年轻人身心的浸润与塑造,展现了时代风云变幻中一群找到信仰和希望的孩子的传奇经历。

▲小说《孩子剧团》的作者徐鲁。

小说通过双线结构重现地域文化场景和历史情境。上部描写孩子们从上海到武汉的生存抗争;下部叙述孩子剧团坚持排练、演剧,追求人生理想。文本进入地域文化的方式是细节性的。比如整部小说是在贫民区卖豆腐和豆腐浆的哨子声开篇的,旧上海南市区笼罩在战争的阴霾中,然而再苦再难的日子,也还得继续过下去。这片区域生活着提饭盒上工的苦力,操持紧巴生活的娘姨,艰难维持生计的小商小贩;报童辛苦地叫卖各类报纸,小学徒起早贪黑地在店里劳作,小小的包身工们在资本血汗工厂没日没夜地干活……作品深度进入了二十世纪三十年代的旧上海贫民生活场景。

又比如小说通过阿桃的视角,介绍了老上海电车、四马路一带“中华”“世界”“北新”“商务”“开明”“生活”等字号的中文书局和书店。通过阿祖在佩韦斋学徒的经历,寥寥几笔勾勒出杨浦区弄堂深处的裱画店,顺带讲了历史典故韦编三绝,介绍有学问和见识的店主,两个小学徒,店铺经营字画裱糊、红白对联,关公、财神的中堂立轴,兼营纸扎……老上海的小门面生意,弄堂的地方性氛围跃然纸上。

与此同时,作者在革命传奇中加入了对于地方风物的人文观照,增强了文本的文史底蕴。作者通过阿桃包身工身份的叙述,将小说和夏衍《包身工》链接起来,产生了强烈的互文性效果。

小说将传奇故事中的少年群像融入时代烽火之中,深度介入波澜壮阔的宏大叙事中,提升了文本的历史深度和意蕴内涵。小说通过人物行动和故事情节中的细节性刻画,还原旧上海码头、弄堂、书店、剧院、贫民区等的历史风貌。同时将文化名人、抗日救亡电影和歌曲等进行符号化植入,从侧面印证历史,增强历史厚重感。同时适度使用方言俚语,强化时代氛围的真实感和文化质感,在浓郁的历史场景中再现孩子剧团的独特存在和精神特质。

总而言之,小说以抗战时期党领导的儿童抗日戏剧团体为原型,历史真实与文学重构巧妙融合,以真实人物团长吴新稼为核心,虚构了阿祖、壮壮等复合型角色,通过个体命运折射群体精神,具有强烈的阅读感染力。