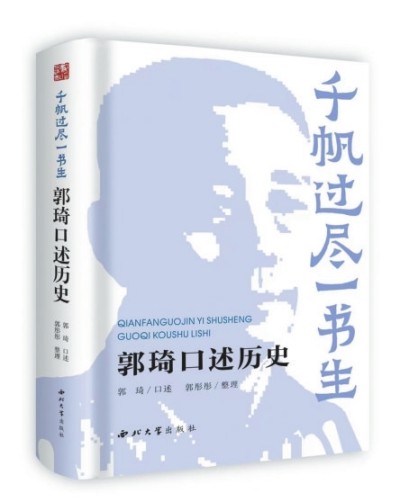

千帆过尽一书生:郭琦和他代表的时代精神

■赵世超(陕西师范大学原校长、著名历史学家)

郭琦是陕西教育界、社科界的卓越领导人,先后主政陕西师大、西北大学和陕西省社会科学院,他的名字如雷贯耳。

论起来,我同郭琦有三重缘分:都在四川大学上过学,都曾服务于陕西师大,都担任过陕西省社科联主席。但却没有交往。他生于1917年,我生于1946年,差着辈儿呢! 我看见他时,他坐在主席台上,我在台下,够不着说话。但他传奇般的故事却在师大广为传颂,历久不衰。我便感到,这一定是位群众心目中的好领导,属于党内的开明派。崇敬之情让我早就萌生了对他进行系统了解的强烈愿望。

今年四月间,忽一日,好友萧正洪教授打来电话,说他拿到了由西北大学出版社出版的郭琦口述历史,书名叫《千帆过尽一书生》,我听着就兴奋,立即请求借来一阅。第二天,正洪委托一位青年教师送到了我住的新校区。在学院的楼门外一拿到书,二话不说,三步并作两步赶回家,急忙伏案展卷通读,郭琦的形象一下子变活了。

▲郭琦(右三)和李卓然、张稼夫、秦川、方杰等在一起。

郭琦的一生精彩、生动,却并不复杂。他和同时代的许多进步青年一样,以救国救民为己任,走的是共产党领导的革命道路。

1931年“九·一八”事变爆发时,郭琦刚上初中,听了逃来成都的事变亲历者的讲演,他震动很大,控制不住地哭了,从此便自觉主动地投身于唤起民众的抗日救亡运动。但国民党中央的势力却进入了四川,实行严厉的思想管控。驻川参谋团的政训处长康泽在对参加军训的学生训话时,公然宣传应先消灭共产党,再谈抗日。相反,中国共产党于1936年发表的“八一宣言”却号召全国各阶层、各地方势力,包括海外华人,尽弃前嫌,联合起来,同仇敌忾,掀起抗日救亡高潮。两相比较,从立场、目标、胸怀、气魄各方面看,都有天壤之别,高下立见。所以,郭琦真诚地感到,能加入共产党,是“何其光荣”。今天,我们常讲“不忘初心”这句话,郭琦当年的初心很单纯,就是爱国和对民主自由的向往。

到了延安后,历经严格的整风运动,赶走日本侵略者、推翻国民党独裁统治、建立新中国的革命热情依然激荡于胸次,多数人渴望到前方去,很少有人会想到日后还能升官发财。于是,便有了秦川与柯华、赵守一与郭琦互相让官的生动场面。而赵、郭之间还真的搞过一次“轮流坐庄”,先是你领导我,后是我领导你。看似简单的不争待遇却换来了心情舒畅和团结一致。可以认为,这正是共产党的队伍能够由弱转强、取得胜利的因素之一。

抗战结束了,各个解放区都需要干部。郭琦是被习仲勋要到西北局宣传部的。随着形势的发展,离开延安,南下,进城,先是西安、兰州,再是北京,后又重回陕西。从1957年到1965年,作为主持工作的学校领导人,他同陕西师大师生一起,度过了一段人生的“难忘岁月”。

像郭琦这样有个性的领导在运动中必然首先受到冲击。所以,1966年“文化大革命”一起来,他便被打倒了。受批判、被游斗、住牛棚,最后则闲置于家。但磨难并未消蚀他的意志,反而使其更加睿智,也对党的路线和政策有了更深刻的反思。1977年,他在年逾花甲之时被重新起用,担任西北大学党委书记,不仅平稳地主持了学校的清理整顿工作,坚持了只讨论不批判的原则,极力保护学生关心政治的积极性,更为西大选准了发展的突破口,使这所百年老校获得了新生。后来,他又到陕西省社科院任院长兼书记,并被陕西省社会科学界联合会第一次代表大会选举为首任主席。这应该是他多彩人生工作中的最后一站。

▲郭琦校长。

郭琦除了青少年时代,主要都在陕西活动,吃陕西饭,喝陕西水,早已经陕西化了。他谦虚地说:“我是个万金油。顶多是知识面稍微广一点,有一定的组织能力,懂得重视人才。”但陕西人都称赞他是个学者型的领导干部,是当代重要的马克思主义理论家、史学家和教育家。在我看来,还有一点更为可贵,那就是他代表着一种精神。

郭琦生活在马克思主义从欧洲走向世界的时代,加之对理论问题本来就有浓厚的兴趣,所以便想通过阅读原典,深入了解这个科学体系。开始是用读《左传》时形成的习惯去读《资本论》,反复地念,反复地背,效果并不理想,便将这种笨办法改进一下,将弄不懂的句子和段落抄下来,寻找参考材料比对着读,反复琢磨,写出心得体会。到把上册读完,积累的笔记已有十几万字。但对书中讲的剩余价值的秘密、资本的本质、资本主义的基本矛盾、发展规律及历史趋势等,仍不能深刻地了解和把握。到延安后进入中央研究院经济研究室,室主任正是《资本论》的合译者王思华。1940年在泽东青年干部学校高级班学习,来上课的又有国内屈指可数的重要理论家王学文。两位导师都对郭琦说:学习马克思主义理论没有捷径,只能从原著入手,如果连最基础的经典都不去吃透,就无法领会其思想,正确地联系实际,甚至会重施旧文人“六经注我”的惯技,用自己的思想替代马克思主义。同时他们还告诉郭琦:要弄懂《资本论》,必须把《共产党宣言》《社会主义从空想到科学的发展》《雇佣劳动与资本》《价值、价格与利润》等,拿来结合着读,甚至还应通过研究整个西方思想史、哲学史发展的宏阔背景来认识马克思主义的真理性。为此,对西方资产阶级学者的著作及思想也应有深入的了解,要在理论上有进步,只用诵读文言文的方式已远远不够。在导师的影响和引领下,坚持读原典成为郭琦的爱好和习惯,并对马克思主义的本质逐渐形成了自己的看法。他说:马克思、恩格斯思想的核心就两个字——自由。共产党要解放全人类,就是要把大家从各种依附状态中解放出来,成为自由人,建立“自由人的联合体”,从而实现“人的自由而全面的发展”。如果不关注马克思主义动态的形成过程,片面地把共产党的学说概括为阶级斗争学说,必然是要么固守阶级斗争年年讲、月月讲、天天讲,与时代相脱节,要么对坚持真理失去信心,产生马克思主义过时论。很显然,这两种倾向都是错误的。产生错误的原因可能十分复杂,但肯定与未能深入钻研原著有密切关系。作为亲历者,郭琦认为,还与延安整风片面地反对教条主义分不开。整风中,一些理论工作者为了表示要与教条主义划清界限,连自己的研究成果也拿出来当众烧掉了;整风后再看马克思的书就得偷着看,被人发现,会说你是在为教条主义招魂。失之毫厘,谬以千里,整风运动虽有统一思想、统一行动的积极作用,但矫枉过正所带来的负面影响也不可小觑,它很可能就是后来出现知识无用论的根子。郭琦庆幸自己受惠于王学文、王思华等人,一辈子秉持了吃透原著的原则,不跟风,不媚俗,始终头脑清醒,没有偏离真理指引的道路。今天,我们完全可以说,他不仅无愧于马克思主义理论家的称号,更在对马克思主义本质的把握和学习方法上,为我们留下了一份丰厚的遗产。

▲郭琦在中国唐史学会第一届年会上发言。

说郭琦是位历史学家,不单是说他读大学时在著名教授向宗鲁的指导下,完成的毕业论文专门研究了汉代的外戚政治,也不单是说他写过《杨明轩传》,主编过《陕情要览》《当代中国的陕西》《陕西五千年》和《陕西通史》,更不是说由他发起和组织,在西安成立了全国性的秦汉史学会、唐史学会及唐代文学研究会。我们最想说的是他对中国共产党的历史有着独到的认知。

1957年郭琦到高校工作后,又经历了反右运动、“大跃进”运动、反右倾运动和四清运动。大运动套着小运动,有时两个运动在一年内同时进行。在学校严重冲击了教学科研,对国家而言,则不利于社会主义建设,甚至破坏了社会正常生活。作为出身算不上根正苗红的知识分子干部,郭琦背负的精神压力要比别人重,其内心的痛苦难以名状。他除了自己不做出格的事,尽其所能地保护一些不该整而被整的人之外,瞅准时机,也对自己的正确意见进行过公开表达。如,1959年,在北京参加教育工作会议,上海组的副组长张春桥公然说:“知识分子就是斗争对象,只有斗争才能把他们的资产阶级臭架子打掉。”郭琦听了,即在大会发言中予以反驳,得到赵守一、江隆基等人的支持。但这一切远远不能改变大气候、扭转大趋势。所以,他在步入老年之时,就觉得一定要记下自己的心路历程以警示后人。老人家希望,我党既要肯定成功的经验,也要记住失败的教训,不再犯同样的错误。

抚今追昔,郭琦在自述中曾有三点具体建议。一是运动少搞为妙;二是要正确对待党内外的知识分子;第三是党性和人民性是一致的,不能将其割裂开来,甚至对立起来。人民群众对美好生活的向往就是党的奋斗目标,党员应以人民利益的最大化和对马克思主义的正确理解为党性原则。对郭老的这些建议我心悦诚服,举双手赞成。

历史学的功能是求真和致用。历史学是门极具现实感的学问。因此,一切缺乏现实关怀的历史著作都将成为过眼烟云,而郭琦这部既真实生动又有深刻反思的口述历史则将不朽。

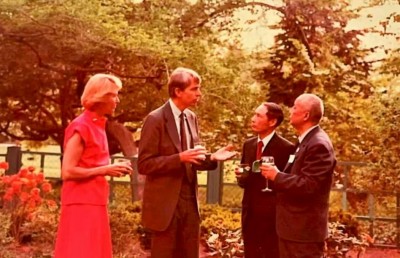

▲1983年郭琦前往美国访问,与密执安州立大学校长马奇夫妇在一起。

说郭琦是个教育家,话题可就多了,他本来就是高等学校的领导嘛! 但纸短笔长,限于篇幅,也不必尽言,只略举几例以见其梗概。

郭琦办教育,那可是大气度,大手笔。在陕西师大,他倡导“出潼关,进北京,争取全国发言权”。后来到了西北大学,为打破沉闷气氛,更提出要办“少年西大”“青年西大”,鼓励积极参与竞争,走向世界,很快使这所百年老校焕发了青春。他承认这样做是受了曾任川大校长的任叔永的影响。留美归来的任叔永出掌川大后即宣称:四川大学不是四川的大学,而是中国的大学。并开始招收外省籍的学生,聘请外省籍及外国籍教师,允许师范毕业生投考,频繁邀约学术名家来校讲演,从而打破了封闭状态,提升了川大的办学层次,效果很好嘛! 因此,郭琦认为,对由留学归国人员带回来的先进教育理念可以借鉴。

那么,怎样去实现既定的宏伟目标呢? 学校是培养人的地方,郭琦当然深知教学重要,所以,他一到师大,即制订了《关于加强基础理论、基本知识和基本技能训练,提高教学质量的初步意见》,并督促各系有针对性地拿出并落实自己的“三基训练”教学计划。但与众不同的是,郭琦更懂得,办好任何学校,都要让师生凝聚起来,而凝聚人心的力量却在科研。科研成果出来了,学术水平提高了,国内国外都知道你,有了地位和影响,凝聚力自然就强了。所以,郭琦坚定地认为,教学科研的关系是一种相互促进、协调发展、共同提高的关系,其中科研是引领教学的灵魂。针对陕西师大一向存在不重视科研的倾向,他明确地批评“师范特殊论”,要求师范大学在学术水平上不能低于综合大学。

搞好教学和科研依靠谁?郭琦在陕西师大的党委会上说:主要依靠力量是党内外的知识分子。立马就有人反对,说应该依靠工人阶级。郭琦回答道:“你能让花工许师傅到政教系讲马列?”反对者哑了。作为主要领导,郭琦当时能公开说知识分子是依靠力量,那是很有政治担当的。

五个指头不一般齐,一个学校中,真正的一流学者并不多。万绿丛中一点红,没有这一点红,叶子再绿,也提不起精气神,显不出牡丹、芍药的美艳。而这一点红就是学术带头人。郭琦认为,一个学校,如果没有十几个乃至几十个学术带头人来带动,教学科研就很难上层次、上水平。因此,他便提出要“因神设庙”,给学术带头人配助手,搭平台,建梯队,解决各种困难,让他们率先在专业上产生影响力,参与全国竞争。这里最关键的是要把“神”选准,因为神灵了,香火才会旺,庙才能立起来。郭琦选人的办法很是特殊,除了层层筛选和逐级上报,他更重视亲力亲为。重要教授的学术著作和文章他都找来看,还常跑到家里拜访,或请到办公室谈心,甚至亲临教室听课,偶尔也请过一些特殊人物吃饭。由于结论并非全听下级汇报,所以,他定的学术带头人都能名实相符,而某些有真才实学、却被划为右派的人竟也被他不避嫌疑地纳入了名单之中。以我们所属的师大历史专业为例,他当时选出的老专家是史念海、胡锡年,中青年专家是何清谷、牛致功、孙达人,后来都在各自的专业领域取得了骄人的成绩。以史先生为“神”的历史地理这座“庙”更成了国家文科科研基地,史先生本人也以“南谭北史”的称号享誉海内外。

学术上要有突破,还得扬长避短,发挥地方特色。这是郭琦1977年到西大工作后的一个重要举措。西北大学是一所百年老校,但在1960年被调整为省属后却因经费短缺而使发展受到局限,原本很有基础的理科也日渐沉寂了。郭琦经过调研,决定以文科开路,重振雄风,首先推出来打头阵的就是秦汉史,他把这叫作“土特产”。既然整体上比不过北大、清华、复旦,争取拿个单打冠军也好嘛,毕竟秦汉建都于西安,而且队伍也不错,老的有陈直,中年有林剑鸣,再年轻点的有陈直的几位研究生黄留珠、周天游、余华青、张廷皓,完全可以拉到全国拼一下。接着,他又重点抓了唐代文学。由文科赢得声誉,同海内外的名校建立了密切关系,再把理科的人送出去进修学习,仅仅几年的时间,郭琦的以文促理政策就收到了成效。理科迅速恢复了活力,后来出了几个院士,其中舒德干还获得了国家自然科学奖一等奖。文科由于受到重视,也更上层楼,培养出了像王子今、王震中、张维迎、魏杰、彭卫、李浩等学术界公认的知名专家。可以认为,西北大学正是在郭琦奠定的政策基础上步入了发展快车道。

郭琦深知,教师是学校的主导,学生才是学校的主体。年轻人朝气蓬勃,敢想敢说,不同认识经过碰撞,就可能擦出火花,产生新的思维。因此,他觉得高等学校应该成为思想和理论的策源地,否则会使学校由活跃走向沉寂,无法形成积极、开放、向上的健康校风。正因为他是以呵护的态度对待学生,所以,改革开放之初,当张维迎因在《中国青年报》上发表《为钱正名》一文招致非难时,他就能顶住压力,拒绝搞什么组织处理,而是耐心地与张谈心,具体细致地交换意见。很多人都表示:没有郭琦的厚爱,就没有今天的张维迎。我很赞成这个说法。

由以上简单的概括即充分表明,陕西师大、西北大学为郭琦提供了施展才华的舞台,而郭琦也以自己大半生的精力成就了这两所学校。郭琦不是一般的教育家,而是一位真正能够知行合一的教育家。

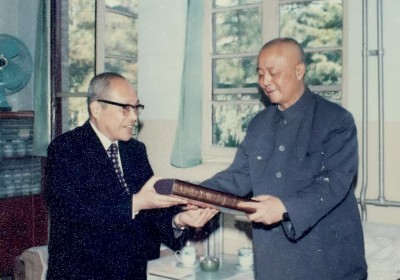

▲郭琦会见日本学者。

最后谈谈郭琦精神。什么是郭琦精神? 我认为就是理性精神。康德曾言:要“在一切事情上”,都“公开运用自己的理性”。对理性二字,解释很多,我觉得最好的说法就是陈乐民教授所指出的英文原意,即常理常情。往明白里说,理性就是尊重常识,说实话,真正做到实事求是。理性和感性是相对的。一切非理性都掺杂了或真或假的感情因素,只有把感情因素排除掉,才能回归理性。上世纪60年代后半期,大树特树毛主席的绝对权威,大搞突出政治,思想界陷入混乱状态。郭琦却说:毛泽东思想是全党智慧的结晶,具有真理性,但毛主席本人,却不可能没有缺点和错误;突出政治要落实到业务上,篮球运动员要落实到投篮上,厨师要落实到炒瓢上,老师要落实到教学科研上,学生要落实到学习上,如果硬说要落实到思想革命化上,不仅理论讲不通,还必然会导致空头政治。今天回过头来想一想,他说的哪句话不是出自理性思维和理性判断,哪句话不是合乎常理常情的常识? 而且他是公开讲,斗得再惨也不认错。所以,学习郭琦,首先要学习他对理性的坚守。

《千帆过尽一书生》出版后,引起高度关注。我读后,应整理者彤彤之邀,请我写书评。我深感自己的资格、水平、眼界都不够,便告知彤彤,应该请德高望重的老同志先谈,执意坚辞。彤彤却说:你说的同志还有谁呢?想想也是,郭琦同时代的人多已离开我们远去了,岁月沧桑,令人唏嘘。既然盛情难却,便把自己的读书心得系统成篇,以寄托我对郭老的崇敬和哀思。

▲赵世超。