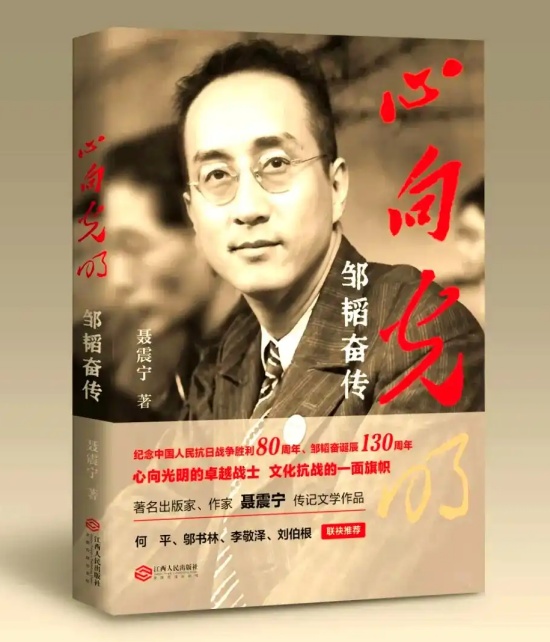

《心向光明:邹韬奋传》出版故事

■于珊

在出版这行待得越久,越能体会每本书的诞生都像一场漫长的“赴约”。《心向光明:邹韬奋传》(江西人民出版社2025年8月版)对我们而言远不止一场“赴约”:它是一场跨越八十余年的时空对话。我们捧着文字走向那位以笔为炬的先辈,途中有无数双温暖的手为我们点亮星光,让这场“对话”满含重量与温度。

选题缘起

《心向光明:邹韬奋传》选题,缘起于江西人对乡贤邹韬奋先生130周年诞辰这个时间节点的念念不忘,大家不约而同聚焦同一个作者:聂震宁。我在参加江西婺源一场全民阅读推广活动时,与聂震宁先生恰好邻座,闲谈从当下文化出版话题聊到他与江西的渊源,提及江西余江时我们不约而同说出“邹韬奋”这个名字,这份共鸣至今回想起来仍觉奇妙。

邹韬奋,江西余江人,中国现代新闻出版事业的奠基者。他以笔为刃、以文报国,成为文化抗战的一面旗帜。他“服务大众、追求真理”的精神标识已成一代人的文化基因。作为江西出版人,我们深感肩负着一份责任——如何在新时代讲好邹韬奋故事,让邹韬奋的精神在新时代持续传递温暖和力量。

我怀着满心期待向聂震宁先生发出约稿邀请:“聂老师,我们觉得您最了解邹韬奋,您来写最合适,请您来写这部《邹韬奋传》吧,我们应该让更多的青年人了解邹韬奋。”我深知,聂震宁是著名出版家和作家,担任韬奋基金会理事长多年,对韬奋先生的生平事迹和精神研究造诣颇深,由他执笔,笔下的邹韬奋定能有不一样的高度、厚度和温度。当聂先生听到要让更多青年人阅读邹韬奋时,他沉思片刻后欣然应允。那一刻,我心里仿佛亮起一束光——这不仅是“约稿成功”的喜悦,更像一颗“光明”的种子落进了沃土,等待用心浇灌,待它生根发芽,为更多人撑起一片精神的绿荫。

写出传主的“魂”

聂先生答应撰稿后,梁菁社长随即带队赴北京与聂震宁先生签约,《心向光明:邹韬奋传》的创作正式启动。

为写好这部传记,聂先生搜集了整整两大箱资料。他说:“写传记不能只堆砌史料,得走进传主生活,理解他为什么这么说、这么做,才能写出他的‘魂’。”这份执着贯穿创作全程。

书稿初成时,聂先生专程从北京到南昌,和我们编辑团队在办公室“扎”了7天,逐章逐句地推敲内容、修改细节。作为出版家,聂先生格外珍视编辑的建议,每次都认真记录,反复斟酌,常说:“编辑的眼睛更敏锐,能看到我没注意到的地方。”书中每章开头的“篇章语”,便是那段时间共同打磨的精华。

最难忘赴上海拜访邹韬奋先生的女儿邹嘉骊老师。那天是她95岁生日前一天,聂先生捧着第一本样书,轻轻递到她手中说:“这是您父亲的故事,我们想让更多人记得他。”后来,我们又获邹小华老师等邹韬奋先生家人认可。这些出版经历,让我忽然明白:所谓“匠心”,从不只是追求完美的文字,更是用真心靠近先辈,把岁月沉淀的温暖,一点点焐进字里行间,让读者触摸历史温度。

文字里有真章

交稿恰逢周末,我一口气读完整本书稿。此前我对邹韬奋先生的了解多零散史料,而聂先生的笔触勾勒出鲜活立体的邹韬奋先生——字里行间,能读到他为救国救民奔走的赤诚,能看到他在舆论阵地坚守真理的勇气,更能感受到他“服务大众”的初心与担当。合上书稿时,心中已满是难以言喻的崇敬与触动。

为不辜负这部作品,社里把作品列为“一把手工程”,挑选精兵强将组建了编辑团队:梁菁社长负总责,王一木副总编辑负责专业指导,我是这个项目负责人兼责任编辑,与张志刚、王园园、郑志青组成编辑团队,将“精益求精”刻进出版工作每一个环节。

内容编校上,我们坚守“历史的真实性是传记的生命”的原则。编辑和审校室同事逐字核对引文出处,反复查阅《韬奋全集》《韬奋年谱》等权威史料文献,小到时间、人名、地名考证,大到历史背景梳理、思想脉络厘清,无一敢懈怠。我们只求最大限度还原邹韬奋生平与精神世界,让读者看到一个真实鲜活的时代先驱。

除内容编校外,书籍呈现上同样倾注了团队心血,力求装帧与内容相得益彰。版面设计反复调整行距、页边距,斟酌字体字号,兼顾阅读舒适与传记厚重;封面设计几易其稿,从色彩选择到元素搭配,都围绕“心向光明”主题,既体现历史沉淀,又暗含精神感召;就连烫金工艺的位置、光泽,都与印厂多次沟通打样,只求细节经得起检验。

我们深知,出版这本书不只是记录生平,更是传承精神。这份对品质的执着,既是对聂震宁先生创作心血的尊重,更是对邹韬奋先生精神的致敬。

多方携手出精品

精品图书的打磨从不是出版社的“孤军奋战”,而是多方携手同行的“同心之约”。这部传记的出版,便是最好的印证。

赣鄱大地上,这份精神联结始终炽热。江西省委宣传部、鹰潭市委宣传部与余江区委宣传部领导怀揣对本土文化根脉的珍视与传承自觉,以深厚的文化情怀牵头策划相关推广工程,让韬奋先生的精神在故土焕发新的生命力。省委宣传部把其列入全省重点作品创作计划,还入选了省重点稀缺人才项目,给予支持;鹰潭市委宣传部、余江区宣传部的领导多次关心图书的出版进度,帮我们解决了不少实际困难。

《心向光明:邹韬奋传》新书出版,正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,有着特殊的意义,中华全国新闻工作者协会主席何平、中国出版协会理事长邬书林、中国作家协会副主席李敬泽、韬奋基金会理事长刘伯根对新书出版给予了高度评价并联袂推荐。李敬泽认为,聂震宁这部作品厚重可读,是新时代传记文学的一个收获。它避开了“教科书式”的写法,没把韬奋先生写成“遥不可及的伟人”,而是还原了他的“普通人”底色:为民众疾苦落泪,会为理想彻夜难眠,满怀向上向善热忱。正因为这份普通与真实,他的坚守更动人。他热爱人民、真诚服务大众的情怀,追求真理、勇于创新的魄力,不畏艰险、坚韧不拔的意志,是当下亟需的精神养分。此刻,书桌上的样书在阳光下泛着光泽,封面上的邹韬奋目光炯炯,仿佛在问:“今天的中国,还好吗?”我们想用这本书回答:先生,您追求的光明正在绽放;您未竟的事业,正有无数人接力前行。

而我们有幸参与《心向光明:邹韬奋传》出版的人,不过是做了件“该做的事”——讲好先辈故事,传递跨越时空之光。我们真正期待的,不只是这本书被更多人阅读,而是读者读完后感叹:“原来邹韬奋先生是这样一位高尚又温暖的人,原来‘心向光明’这么有力量。”

因为我们始终相信,心向光明者,终将与光同行——这既是对先生的告慰,也是对新时代追光者的期许。

(本文作者为江西人民出版社副社长、副总编辑)