从抗战家书中感悟报国志

■马达

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,中国人民大学出版社推出了由张丁主编的《抗战家书——我们先辈的抗战记忆(增订版)》(以下简称《抗战家书》)。这部书籍汇集整理了44篇抗战家书故事,从一个个独特视角展现了中华民族14年艰苦卓绝的抗战历程。书中既有热血男儿从杀敌前线寄给亲人的诀别遗书,也有生死离别之际恋人之间的绵绵深情。在阅读此书的过程中,我始终被抗战英烈那一颗颗保家卫国的赤子之心深深打动,从中体会到抗日战争胜利的艰辛不易和先辈们的不屈精神、报国之志。

《抗战家书》中的大多数家书均出自革命英烈之手。当年,他们义无反顾地奔赴抗战前线,家书中所写皆是肺腑之言。周平民和周健民是一对兄弟,20世纪30年代初他们相继加入了由蔡廷锴组织的“上海青年自愿决死抗日救国团”。遗憾的是,在鲁北前线的一次激烈战斗中,弟弟周健民不幸中弹牺牲,年仅19岁。1933年6月12日,周平民在写给其外甥百均的信中说:“这回你二舅舅在打日本鬼子的最前线死去,他为救国而死,是死得光明的……以后努力读书,将来长大了,好替你二舅舅报仇。杀完日本鬼子汉奸叛逆,把已失的东北四省从日本帝国主义的手中夺回来,以完成你为救国救民而牺牲的二舅舅的志言。”从周平民的字里行间,我们不仅看到了一个哥哥对弟弟深沉的哀悼,更从一个侧面感受到中华民族不屈不挠、誓死抗日的决心。

《抗战家书》中还记录了抗日名将吉鸿昌,在刑场上写下浩然正气的绝命诗:“恨不抗日死,留作今日羞。国破尚如此,我何惜此头!”在走上刑场前的几个小时,吉鸿昌将军还写下3封给亲友的家书。每一封家书都彰显出这位抗日名将从容不迫、视死如归的英雄气概。赵一曼烈士在被日寇押赴刑场的途中,给儿子留下两封遗书。尽管此前我已多次品读,但再次翻阅时,依然忍不住泪流满面:“在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!”“我的孩子要好好学习,就是母亲最后的一线希望。”这两封遗书,不仅流露出赵一曼烈士对儿子的深深牵挂与殷切期望,更是激励后人铭记历史、不忘国耻、奋发图强的生动教材。

书中收录了许多感人至深的英烈家书和故事,字字泣血、句句断肠。其中不仅有对亲人的告别,更有对抗战必胜的坚定信念。在阅读这些家书时,我们仿佛能够穿越时空,与那些英勇的先辈们进行心灵的对话,感受到他们坚定的信仰和顽强的精神。

抗战英烈蔡炳炎在1937年淞沪会战的炮火硝烟中,给妻子写下了两封家书。就在写完信件的第4天,蔡炳炎在与日军短兵相接的激战中英勇殉国,留下了“国难至此已到最后关头,国将不保,家亦焉能存在?”的叩问。来自陕西渭南的八路军第120师战士王孝慈,在寄给弟弟的家书中写道:“抗战是我们伟大的母亲,他正在产生新的中国、新的民族、新的人民。我们要在战争环境中受到锻炼,我们要在敌人的炮火下壮大起来……”这些家书,不仅仅是个人情感的流露,更是那个时代万千英烈共同心声的真实写照。蔡炳炎烈士以生命践行了对国家的忠诚,他的叩问振聋发聩,唤醒了无数中华儿女内心深处的家国情怀。战士王孝慈的家书,则如同一曲激昂的战斗号角,鼓舞着每一个中华儿女为抗战胜利、为民族解放而英勇奋斗。

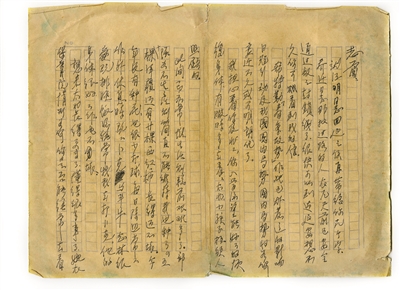

▲《抗战家书》中展示的左权家书。 资料图片

翻阅一页页家书,我们能深刻体悟到英烈“革命理想高于天”的崇高精神境界和坚韧不拔的革命乐观主义精神。曾任新四军某部连长的程雄,于1943年8月在江苏省六合县桂子山与日本侵略者激战中英勇牺牲。他在给父母留下的最后一封家书中写道:“儿这次为了民族,为了阶级,为了可爱的家乡,为了骨肉相连的弟妹,求得生存和幸福,儿不得不来信辞别双亲大人……到十年八年我们就好了,有饭吃、有衣穿、有房子住。现在儿就要离开大别山,走上最前线消灭敌人,保卫中华,望双亲不要悲伤挂念。儿为伟大而生,光荣而死……”这种为国家和民族甘愿牺牲一切的精神,是何等坚定且弥足珍贵。

彭雪枫是抗日战争中新四军牺牲的最高将领。他文武双全,酷爱读书学习。在他写给妻子林颖的多封家书中,几乎每一封信都畅谈读书学习。他在一封给妻子的信中说:“枪林弹雨是军人们的家常便饭”“在指挥阵地上,看着战士们那种勇往直前奋不顾身的雄姿,使我深受感动,为了执行命令而毫不吝惜自己的鲜血,我从内心热爱他们!”左权是抗日战争中八路军牺牲的职务最高的指挥员。他把年轻的生命献给了中国人民的解放事业。《抗战家书》收录了其致妻子刘志兰的书信,文字鲜活而生动,字里行间流露出深厚的情感与昂扬的革命斗志:“别时容易见时难,分离21个月了,何时相聚?念念、念念!愿在党的整顿之风下各自努力,力求进步吧!”

全民族抗战事迹感人至深,团结奋斗是取得胜利的关键。《抗战家书》以大量篇幅收录了来自各阶层民众与抗战紧密相关的家书,涵盖爱国绅士、大学生、教师、医生、华侨、商人、职员、劳工、出版人、保育生及台湾同胞等群体。这些家书生动描绘了全民族抗战的壮阔图景,成为人民战争的真实记录与历史印记,其间所展现的精神境界与风貌,同样令人感佩至深。

因资助东北抗日义勇军而被捕入狱的爱国绅士于登云,临刑前写给长子的信,纸短情长,催人泪下。家庭条件优越的名校女毕业生韩雅兰,背着父母偷偷跑到延安读抗大后,给父母写下一封决心“不做时代落伍者”的家书。在日寇大举入侵之际,战地记者乔秋远在奔赴战场前写给父亲、叔叔等亲人的信中提到:“凡为壮丁皆有从军之义务”“执笔亦等同于执枪”。旅居海外的华侨王雨亭历经辗转回国,亲自送年仅15岁的儿子投身抗战。途经香港与儿子分别之际,他挥毫写下了临别赠言,字里行间尽显爱国华侨对祖国和民族的深厚情感。还有徽商家书中的抗战记录、平安信背后劳工的血泪史、抗敌演剧队和宣传队队长在战时撰写的家书等,皆从不同侧面,生动展现了普通民众“位卑未敢忘忧国”的深沉爱国情怀。

家书既承载着时代的印记,也映射出社会的风云变幻。抗战家书穿越时光长河,让我们得以窥见全民族抗战时的沸腾热血,深切感受到先辈们浓厚的家国情怀与报国之志。每一位读者在阅读这些家书之际,都将经历一场心灵的净化与洗礼。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,阅读这些家书,有利于我们传承中华民族传统美德,弘扬我党我军优良传统和作风,赓续红色基因,凝聚民族精神,汲取向上力量,以拳拳之心,为实现中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。