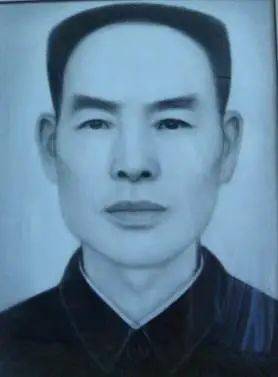

陈尧伦(1921—1949),又名陈明德,大竹县张家乡人。1933年发蒙于张家石城寺小学。学习勤奋,特别喜爱习字作画,几年后字画有了一定功底。1938年春,以优异成绩考入大竹县石子乡无边庵高级小学。

陈尧伦烈士(大竹县地方志办公室 供图)

1944年春,陈尧伦经陈尧楷介绍来到重庆育才学校学习。他刻苦学习,勤于思考,积极参加学校的各项活动。1945年上年,育才学校号召青年学生到农村去,准备开展抗日游击战争。陈尧伦随陈尧楷等到回到家乡。他一面在张家乡小学教书,一面和陈尧楷等一道从事社会调查,联络青年农民秘密开展革命活动。

1946年秋,陈尧楷在张家场邀约部分知识分子和青年农民,商讨搞武器、拖队伍、武装反抗国民党政府。在陈尧楷带动下,大家纷纷变卖家产,集资买枪。陈尧伦也卖掉了租谷10多石。他们用筹积的资金购买了20多支枪。陈尧楷还办起了“山王会”,团结了二、三十个青年农民。他们背着枪在峰峦起伏的东山学习游击战争的战略战术,并在群众中宣传革命道理。陈尧伦参加了“山王会”。

1947年夏,陈尧伦离开张家场,来到重庆行知小学。在任教期间,他参加了党的外围组织“六一社”,并与其他同志一道创办了“六一社刊”。陈尧伦的吃苦耐劳,深得中共育才地下组织领导人廖意林好评。

1947年下年,人民解放大军从战略防御转为战略反攻。为适应新形势发展,配合人民解放军大反攻,中共重庆市委创办了一个政论性党内刊物《反攻》。《反攻》为半月刊,由育才学校党支部书记廖意林任社长,设编辑组与印刷组。陈尧楷与李累、苏仲扶为印刷组成员。在廖意林领导下,《反攻》于10月1日出版第1期,以后每半月印发一期。《反攻》及时介绍解放战争的发展形势和中国共产党的各项主张,指明革命斗争的前进方向,号召人民推翻蒋介石集团的统治,为建立新民主主义的中国而斗争。为《反攻》的及时印发,陈尧伦和他的战友们花费了不少心血。

陈尧伦思念着远在家乡的战友。他决心把《反攻》带回大竹,让战友们及时了解党在新形势下的政策策略以及解放战争的发展形势,更好地开展农村武装斗争。

1948年2月的一天,陈尧伦带领几份刚出版的《反攻》回家。为躲过密探搜查,他把《反攻》缝进棉衣里。然而,当走到邻水县石永乡时,他却与邻水护邻乡乡长包益狭路相逢。包益当即狂呼:“抓陈尧楷的哥哥,抓陈尧伦!”

当时陈尧楷已率众武装起义,张家场已被国民党军队层层围困,大小道路岗哨林立。陈尧伦奔逃未及,不幸落入敌人魔爪,旋即被五花大绑押往邻水监狱。

《反攻》被查,敌人企图顺藤摸瓜破获《反攻》,便对陈尧伦进行了几天几夜的严刑拷打。陈尧伦坚贞不屈,只字未吐。

1948年冬,陈尧伦被秘密押送到重庆,囚禁于渣滓洞监狱1楼8室。陈尧伦虽身陷囹圄,仍坚持学习革命理论,并以共产党员为榜样,积极参加狱中难友们“争饮水”斗争和绝食斗争。

1949年11月27日,国民党在渣滓洞监狱进行灭绝人性的大屠杀,制造了震惊中外的“11·27”血案。在密集的枪声中,陈尧伦倒在了血泊中。他不是共产党员,却为共产主义事业洒尽了最后一滴鲜血,年仅28岁。