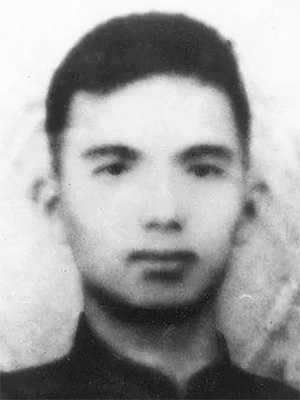

杨世宁,原名杨德怀,号乐民,字世宁,1906年出生,祖籍福建省龙岩县万安(溪口)区松洋村。松洋地处闽西龙岩、连城、宁洋三县的结合部,偏远而闭塞,全村200余人皆以农耕为生。尽管山高地僻,乡亲们却十分注重教育,对子弟中稍有长进者,即以全力支持其外出求学。杨世宁自幼好学,先在村中的私塾就读,后转到溪口读高小。

高小毕业时,尚且年幼的杨世宁考了“乙等第一名”,学校特地派出校役向杨家祠堂送来了喜报。杨氏家族视此为光宗耀祖的事,于是每逢节年庆典或祭祖,总要给杨世宁家送一份礼品,每年还馈赠几担谷子作为他的奖学金。1920年秋,14岁的杨世宁升入龙岩省立第九中学读书。此后,松洋外出求学的子弟日多,杨氏家族负担日重。杨世宁谢绝了家族一年几担谷子的奖学金,转而报考陈嘉庚先生创办的免费的集美学校师范部。俗话说:“知儿莫若父母。”杨世宁的双亲很是理解他的选择,乡亲们更是赞赏他小小年纪就表现出来的不凡之志。

1922年9月,杨世宁考入集美学校,被编入师范部第14组就读。这个时期的集美学校,在五四运动新文化、新思潮的浸润中,激荡着自由而丰富的多元思想,马克思主义、无政府主义、国家主义等各种思潮都在校内传播,彼此间的思想斗争也十分尖锐。杨世宁眼界大开,逐渐觉悟,开始思考萦绕在当时所有有志青年们头脑中的问题:中国的未来在哪里?社会变革的道路在何方?随着对社会现实的认识更加深刻,他用青年人的担当做出了自己的选择。

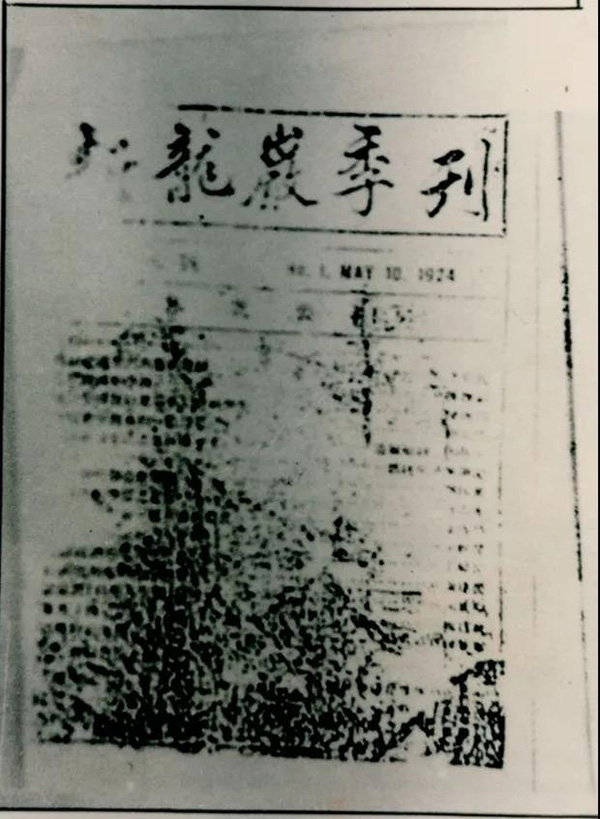

▲杨世宁和同学创办的《新龙岩季刊》。

1924年四五月间,杨世宁与龙岩籍的同校同学谢景德等人有了比较密切的联系,彼此的立场和思想认识一致。为了宣传革命思想,他们共同创办《到民间去》刊物,鲜明地主张到劳动人民中间去是为了了解和研究社会问题,探寻社会变革的道路。10月间,杨世宁又与同籍同学组织成立“新龙岩季刊社”,创办《新龙岩季刊》,旨在积极宣传新文化,抨击封建军阀的黑暗统治。

这期间,集美学校师范部第6组学生李觉民开始与社会主义青年团中央领导人恽代英、刘仁静等通信联系,并被聘为《中国青年》的通讯员,在校内积极联络进步同学,传播马克思主义。杨世宁与李觉民常有交往,并在李觉民的影响下读了《中国青年》、《向导》、《独秀演讲录》等许多革命的书刊,开始接受马克思主义。

1924年底,罗明在团广东区委的指导下,与李觉民、罗扬才等人在集美学校秘密发展国民党党员,并建立了国民党左派组织“福建青年协进社”。杨世宁参加了“协进社”,开始致力于国民革命运动,对于社会实际问题的研究也进入了更深的层次。

1925年暑假,杨世宁回到家乡,热情支持集美同学廖昌泰、连炳文等在龙岩城里创办“龙岩公学”,实践集美学校师范部倡导的国民教育的宗旨,免费招收龙岩城乡贫困青少年入学。大家在办公学的同时,还自己集资出版、传播油印刊物《铁扫把》。该刊揭露豪绅连贡基等人的劣迹,联系群众耳闻目睹的事实,揭露北洋军阀的黑暗统治和鱼肉黎民百姓的罪恶,宣传反军阀反封建反压迫、实行国民革命的思想。刊物越办越好,销售由本地扩大到海外。

后来,杨世宁进入厦门大学学习。在校期间,他因参加学生运动受校方查究,不得不离开厦门大学,前往上海求学。当时,轰轰烈烈的工人运动在各大城市兴起,广州的革命运动更是如火如荼。不久,追求革命的强烈愿望又促使他毅然南下,投奔当时国民革命的中心——广州,进入中山大学学习。杨世宁紧密联系思想进步、渴求革命的闽籍同学许世中、杨和衷、张任我、苏词源等,经常在图书馆里阅读革命和进步书籍,组织进步青年进行活动。

当时的广州,革命军挥师北伐以推翻北洋军阀政府的呼声越来越高。杨世宁受此革命气氛的影响,认为闽籍革命青年应当行动起来,为支援国民革命军北伐,在福建开展国民革命运动做好思想上、组织上、人才上的准备。杨世宁等人与右派的孙文主义学会展开了斗争,并倡议把闽籍青年学子组织起来,成立一个革命的团体。这个倡议立即得到许多中山大学闽籍同学的响应,但也遭到陈伯达等人的反对。关于这个团体的名称,杨世宁与陈伯达、宋渊源等人曾经展开了一场辩论。陈伯达、宋渊源主张命名为“福建同乡会”,杨世宁指出这个名称充满着封建宗派色彩,与反帝反军阀的口号很不契合,提出“福建革命青年团”的名称,博得大多数人的拥护。

杨世宁与许世中等闽南籍同学积极筹备成立“福建革命青年团”。他四处奔波,多方联络,先是串联了20多位闽籍中山大学同学,随即又到黄埔军校,通过军校惠安籍学员庄振武联络了闽籍学员37人。稍后,他又通过中山大学农学院泉州籍同学陈盛明在农学院进行联络。在此前后,他还争取了胡志明、崔庸键领导的安南、朝鲜同盟会中的台湾青年。

1926年5月,“福建革命青年团”在中山大学正式成立,有成员100多人,杨世宁、许世中、杨和衷、张任我、苏词源为主要领导人。该组织在中山大学校门正对面的一座楼房的第二层里设立办事处,并又以团名为刊名,自筹经费出版周刊,从5月至8月共出三期。刊物在福建学生中广为传播,对开阔学生们的视野、冲破旧思想的樊篱起了一定的作用,广州《民国日报》曾经专门报道过该组织的活动动态。

1926年暑假,有的同学毕业了,有的返乡度假,“福建革命青年团”因此解散,杨世宁也返回福建。在厦门,他与中共党组织取得了联系(杨世宁何时入党,现已无法查明),随即受党组织的派遣,往返于厦门与广州之间,为北伐军入闽进行联络。杨世宁的革命情绪十分高涨,为即将到来的北伐胜利而欢欣鼓舞。年底,返回厦门后,他和许世中等在厦门创办了《福建青年》半月刊,大力宣传国民革命、推翻北洋军阀和民众大联合,并与罗扬才等党、团员在厦门工人中组织各行业的基层工会,在青年中组织“非基督教大同盟”,为迎接北伐军入闽展开了积极的活动。

1927年1月,在北伐战争不断取得胜利的大好形势下,闽西南各地党组织的代表在漳州召开联席会议,成立中共闽南特委,罗明任特委书记,杨世宁成为27位特委委员之一。同月,中共厦门市委成立,杨世宁任工运委员。1927年1月21日为列宁逝世三周年纪念日,杨世宁写了《要怎样来纪念列宁》一文,刊登在《全闽新日报》上。这一篇近千字的纪念文章,充分表现了杨世宁坚定不移的革命立场和无限忠诚于无产阶级革命事业的崇高精神。

1927年1月24日,中共厦门市委领导的厦门总工会成立,基层工会各推出2名代表,共200多人参加了成立大会。罗扬才、杨世宁等5名党员作为市委代表与会,杨世宁在会上作了慷慨激昂的演讲。会议通过了总工会章程,并推举罗扬才为总工会委员长,杨世宁为副委员长。从此,杨世宁的肩上挑起了厦门工人运动的领袖重担。

▲海员加薪遭拒,工会组织罢海示威游行。

在此前后,杨世宁和罗扬才一起领导厦门工人进行了一场以“二五加薪”为目标的大规模的“罢山罢海”斗争。1926年11月,厦门电厂工人首先举行罢工,要求增加工资;年底,码头工人封闭了码头,组织罢工和示威游行,要求加薪;1927年1月,印务工会要求取消包工制而罢工,皮鞋工会、电气工会要求加薪减时而罢工;2月间,电话工会向资方提出改善待遇的21条要求;3月14日,海员工会发表《加薪宣言》,提出10条经济要求,并举行罢工和示威游行。杨世宁多次代表总工会参加劳资谈判,向资方进行交涉。厦门工人阶级绵延数月的罢工斗争,在罗扬才、杨世宁的领导下,先后都取得了胜利,工友们普遍加薪百分之二十五,缩短了工作时间,改善了劳动条件。杨世宁等人在斗争中所表现出来的无产阶级大无畏的斗争精神和出色的组织领导才能,使得厦门总工会的威望越来越高,更有力地领导了工人运动的进一步发展。至4月初,全厦门基层工会已增加到30多个,工会会员达2万余人,成为大革命时期厦门国民革命运动中的一支中坚力量。

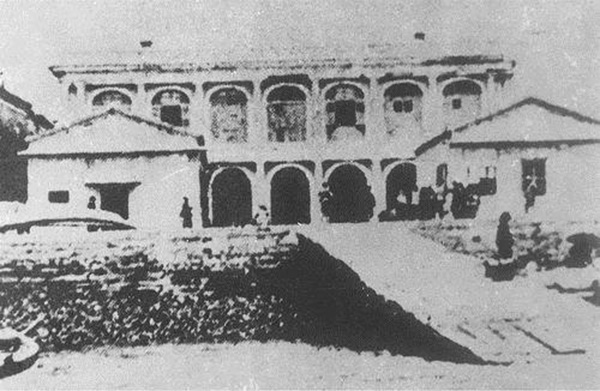

▲杨世宁英勇就义地点。

大革命形势的迅猛发展,引起了国民党右派的恐惧。1927年4月初,中共闽南特委从一份台湾的日文报纸中看出国民党右派要发动反革命政变后,立即通知所属各地党组织提高警惕。4月8日,为预防国民党右派背叛革命,中共厦门市委书记罗秋天召集18个工人支部的书记开会研究对策,决定:为预防万一,总工会转入秘密活动,开展隐蔽斗争;如果国民党右派封闭总工会,则举行水陆全体总罢工3天。会后,为了保存厦门革命斗争的核心力量,组织全市各个赤色工会工作人员疏散撤离。为保持总工会与基层工会的联系,杨世宁和罗扬才等总工会领导人置个人安危于不顾,坚守在位于土堆巷红楼的总工会会所,一直工作到深夜,未及时撤离。

4月9日凌晨3时,驻厦门海军陆战队林国赓部接受国民党福建省政府右派的指挥,宣布厦门全岛戒严,并派县政府侦探队长林明和公安局侦探队长胡震,带驳壳枪队、侦探队百余人包围了厦门总工会会所,逮捕了罗扬才、杨世宁、黄埔树等领导人,并将他们扣押在海军警备司令部里。当天上午,林国赓和国民党厦门市党部书记李汉青又指使右派分子许春草控制的建筑工会在浮屿角召开“厦门各界拥蒋护党大会”,通过了所谓惩办罗扬才、杨世宁、黄埔树、柯子鸿等十多人和接收各革命团体等5项决议。会后,以厦门总工会不参加“拥蒋护党大会”为罪名,查抄了总工会,封闭了学生联合会,向工农群众进一步发动进攻。

国民党右派背叛国民革命,逮捕工人运动领袖,激起了厦门工人阶级的极大愤慨。4月9日下午,中共厦门市委的颜泗和码头工会负责人柯子鸿组织码头工会的三四百名工人和各基层工会的代表,不顾敌人的戒严令,冒雨到海军警备司令部请愿,要求释放罗扬才、杨世宁、黄埔树等工人领袖,并派出代表要求谈判。阴险狡诈的林国赓派军法处长杨庭枢出面欺骗工人群众,答应进行谈判,哄走了前来的工人,随后便秘密捕杀了工人谈判代表。工人们不见敌人放回罗扬才、杨世宁,又不见了工人代表,知道受了骗。第二天,店员工会等20多个团体又联名登报要求释放罗扬才、杨世宁等人,并派代表去交涉,再次遭到海军警备司令部的拒绝。同日,林国赓、李汉青派国民党右派郭立基、许春草、刘哲民等7人接管占领了总工会,下令通缉柯子鸿、颜泗等其他领导人。11日,林国赓又宣布禁止一切工人、学生的一切集会、罢工、游行,违者以扰乱治安罪格杀勿论,同时派出军警四处搜捕共产党人和革命团体负责人。

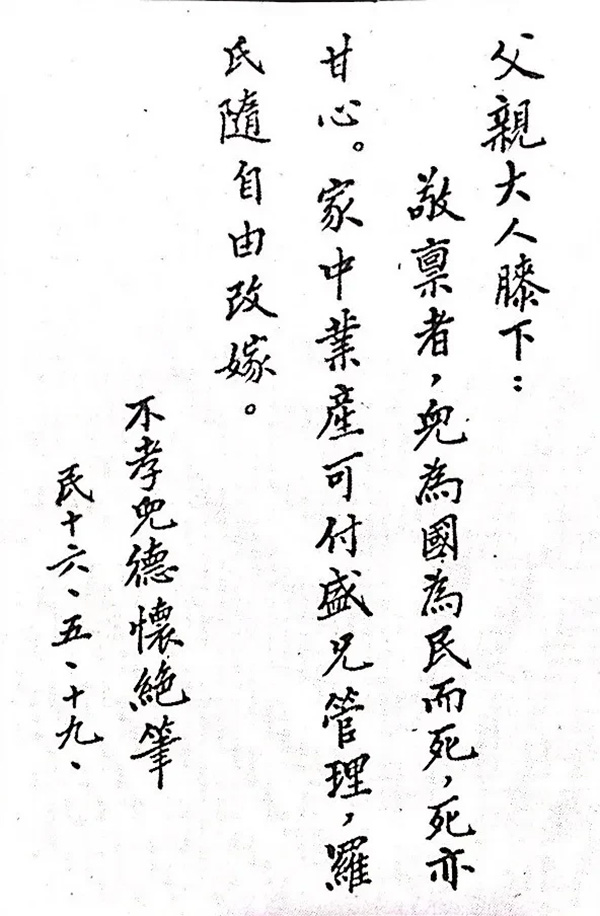

▲杨世宁被捕后写给父亲的家书。

国民党福建省党部密令林国赓就地处决罗扬才、杨世宁,但敌人慑于厦门革命群众和工人阶级的抗议,不敢轻易下手,遂于5月间将罗扬才、杨世宁等人用海军舰船秘密押送到福州。在福州市警察局拘留所狱中,杨世宁深知此番处境与命运的艰险,却从未有后悔的念头。“革命不怕死,怕死不革命,只要革命能成功。”杨世宁戴着铁链,在拘留所空地上从容地散着步,对前来探狱的一位同乡同学如是说。他还托这位同乡同学捎出了一封给父亲的家书,信中这样写道:“儿为国为民而死,死亦甘心!”在生命的最后岁月里,杨世宁依旧是那个坚贞不屈、大义凛然的少年。

1927年6月1日深夜,枪声打破了夜幕的宁静,厦门工人运动领袖杨世宁同他的战友罗扬才等慨然走上刑场,在福州市郊鸡角弄英勇就义。在短短21年的生命中,杨世宁无所畏惧地选择了去追寻真理,走出了一条波澜壮阔的革命人生道路。