1937年日本发动全面侵华战争,20余万名云南民众以血肉之躯,在崇山峻岭中艰难开凿出一条长约1146公里的滇缅公路,3000余人在筑路过程中献出了生命。这条当时中国唯一的国际通道,急需熟悉驾驶和汽车修理的技术工人。在爱国侨领陈嘉庚的呼吁下,3200余名华侨青年分九批从南洋各地回国。1939年至1942年间,这些年轻的南侨机工,在滇缅公路上抢运了50余万吨军需物资、1.5万余辆汽车,以及难以计数的其他物资,为抗战筑起一条重要的“生命线”。

陈昭藻(1900-1987)是第二批从新加坡回国的南侨机工,此后他再没有回到第二故乡新加坡与祖籍地海南。

1900年9月5日生于海南岛乐会县凤楼村的陈昭藻,因家境贫寒,16岁漂洋过海,到新加坡投奔哥哥陈昭芹。他曾学裁缝、做杂工,学会电工与驾驶后受聘于新加坡亚细亚轮船公司,负责机械维修,随海轮远航到世界的许多国家,妻子病故后,辞职转至意大利和英国的汽车公司工作,并与兄长及同乡合股创办了“天和堂药店”。

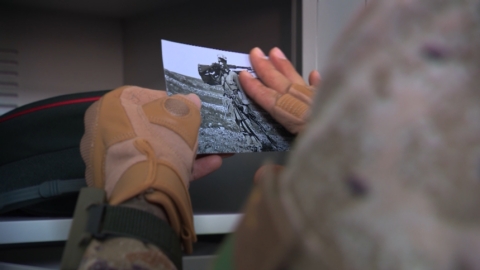

然而,战争改变了一切。祖国危难,南洋青年群情激愤。招募机工要求年龄20岁至40岁,已经39岁的陈昭藻担心落选,将年龄改成34岁。临行前,他买了船票,委托家嫂把年幼的女儿陈达梦送回海南老家由父亲照看,随行还带去了一张儿童床。父女此生再也未能相见。

1939年3月13日,陈昭藻随第二批207名南侨机工从新加坡启程回国。这一年,3200余名南侨机工告别南洋奔赴国难,他们中,有1800余人再未归来,在滇缅公路沿线为国捐躯。

1939年,陈昭藻回国一周后被派往西南运输处仰光汽车装配厂。那时的仰光,酷热多雨。他们在一家条件十分简陋的汽车修配厂露天组装汽车。按照美国工程师原计划,每6人一组,一周装配一辆汽车。然而,居住在装车厂的机工们,顶着烈日、冒着大雨,在工具匮乏的情况下,每天坚持工作10多个小时,他们的效率与日俱增:从最初每组每天装配2辆,逐步到4辆,最终达到每天10辆以上。这样的速度和技能,令美国工程师大为惊叹。但身体极度透支、营养不良、用水困难、空气浑浊,使许多工友染上了疾病,陈昭藻等机工不得不搬到六十四街简陋的小楼租住。

王文松与陈昭藻同属第二批回国的机工。祖籍海南的他,在新加坡生活10余年,曾是英国摩尼汽车公司的工程师,英文流利,是当地卓有声望的高级技术人才。1939年,他动员10余名机工老乡一同回国,带回了一个装有全套修车工具和探伤仪器的箱子(据文献和实地寻访证实,中国的磁粉探伤技术为南侨机工最早引入),回国后任西南运输处仰光汽车装配厂副厂长,后撤至云南大理下关,又被派往印度协助盟军工作,1946年因车祸殉职,留下两个年幼的女儿。

南侨机工不仅毅然舍家卫国,更凭借精湛技艺化解了运输路上的诸多危机。他们发明了多种实用方法,如长时间下坡时向刹车毂滴水冷却刹车片,搭建汽油桶浮桥和渡船浮桥,使用防滑三角木、视线测量杆,夜间以白布引路、设置强制加水站等,保障了滇缅公路在抗战时期的畅通运行。

然而,1942年5月,惠通桥被炸后,滇缅公路运输中断,“技术报国”的南侨机工被遣散,他们有的流落街头,有的被日军活埋。直至1944年,在新加坡爱国华侨侯西反的奔走下,云南华侨互助会成立,部分流离失所的南侨机工得到救助;昆明侨光小学的建立,也让侨童不再失学。

1946年,在海外华侨的呼吁和各方的帮助下,国民政府开始安排南侨机工分批复员。当时就职于空军第五军粮所的陈昭藻虽然报名复员,却因奉命出差外地,两次错过复员机会。之后军粮所要派遣陈昭藻在内的3名机工随部队前往台湾,陈昭藻却拒绝了,他选择留在大陆,留在云南,又结了婚,生育了3个子女,在林区驾驶汽车运送木材。在孩子们眼中,他是一个“永远穿着劳动布工作服的阿公”。

(来源:中国青年报 作者:中青报·中青网记者张文凌)