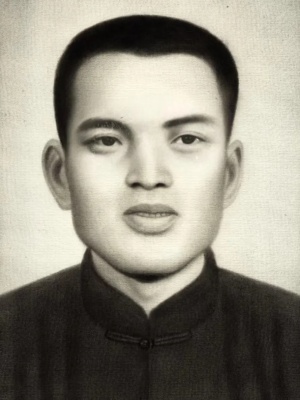

王少直(1917—1943),又名王观因、王景欧,江苏省崇明县(今上海市崇明区)城桥镇人。祖父王蓉清(春荣)是崇明师范学校校长,曾参加孙中山先生组织的同盟会,思想比较进步,对崇明早期革命活动作出过贡献,自从蒋介石执政后,就居家不出。父亲王主玉,曾在山东胶济铁路青岛段当科员。王少直在少年时期,生活可称优裕。他先在上海震旦大学附属高中部读书,不久随兄嫂去南京读书。抗战全面爆发时,兄嫂去重庆,他重回家乡,受尽失学与生活之苦。

1938年3月,崇明县城沦陷。王少直与表哥孙永乐、沙克毅一起逃难到上海。在沪期间,他有充裕时间阅读《论持久战》《解放》《团结》以及《月报周刊》等革命书刊。他白天读书,晚上和表兄们一起议论国家大事,学习革命理论,受到很大的启发。在中国共产党领导的抗日救亡运动影响下,他于同年秋末随同孙永乐、沙克毅一起到海启地区,利用亲戚关系,在海门县五区务本乡沙家仓创办勤业堂小学。他们晚上办夜校,以教师职业为掩护,宣传抗日救国的道理,并积极参加当地群众斗争。1939年10月,小学停办,王少直寄居在亲戚家,转向埋头读书。

1942年9月,王少直正式参加革命工作。由于他工作有能力,且为人正直,不久被提拔为海东区财粮股股长。同年加入中国共产党。后担任海东区财粮分局主任。王少直十分重视财经队伍的思想和组织建设,有计划地组织干部进行短期学习,亲自讲课,以提高大家的政策和业务水平。他加强抗日救国、革命人生观教育,要求革命干部必须立场坚定、廉洁奉公,严格执行财税政策,保护人民利益。他严格要求自己,处处以身作则。

1943年4月日伪“清乡”后,海东区的大小集镇基本上被日伪军占领。在反“清乡”斗争形势十分严峻的情况下,王少直带领工作人员,紧紧依靠区乡党政领导和民兵群众,在日伪据点之间征粮征税,坚持不懈。他亲自带“粮串”、带秤下乡,白天领导群众“跑反”(敌人下乡“扫荡”时,临时撤走躲避),同时结合进行夏征动员,使群众自觉缴纳爱国公粮。他不畏艰险,穿插到富安镇日伪据点附近进行夏征动员,经过7天的突击征收,顺利地完成了全乡的夏征任务,并第一次把夏征工作发展到日伪据点内。他的经验在全区推广,各乡夏征工作得到顺利开展。

1943年12月28日深夜,东南警卫团二连到富荫乡韩友伦、朱尚贤两家宅上,准备在日新河据点附近打伏击,王少直跟团首长住在一起。不料第二天凌晨,由于坏人告密,受到来自大闸口、海复镇、川流港、利民镇、南阳村、曹家镇、日新河等据点日伪军九路包围。在参谋长坚定沉着、机智灵活的指挥下,全连分两路从东宅沟由王少直等同志架好的“台桥”上冲了出去,杀出一条血路,终于突出重围。但是,在这一次反“分进合击”的突围战斗中,身负巨款、艰难突围的王少直不幸中弹,光荣牺牲。当地人民为了悼念这位英烈,将他牺牲地所在的富荫乡命名为“少直乡”。