寻梦太空

——长篇儿童小说《宇宙的梦想》读评

■马光复

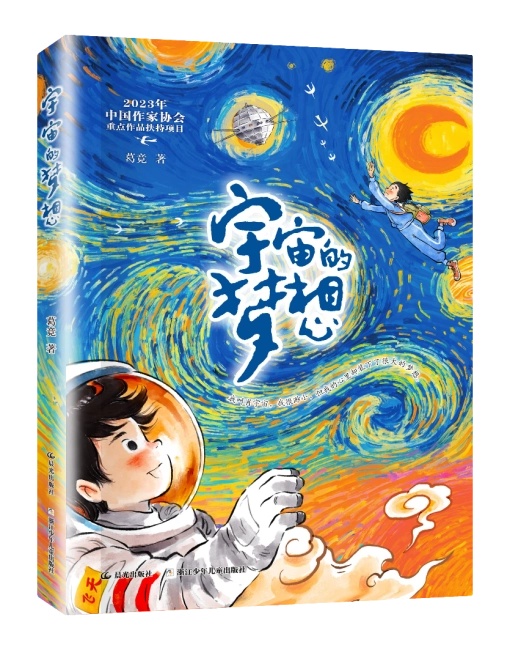

《宇宙的梦想》(晨光出版社、浙江少年儿童出版社,2024年5月)是儿童文学作家葛竞创作的一部讴歌我国航天事业、书写新时代少年成长故事的儿童文学作品。小说将故事背景设置为航天城子弟小学,从一个航天一线工作人员的孩子肖宇宙的视角娓娓道来。肖宇宙的父亲是火箭工程师,母亲是研究月球车的科研人员,他们都是潜心航天事业、奋战在航天一线的科学家。在父辈的耳濡目染下,肖宇宙幼时就在心中种下了“宇宙的梦想”。作品用诗意的文学手法,把天上的星空和人类亘古以来的理想统一起来,书写了新时代的飞天梦想。

在小说序幕部分,6岁的肖宇宙第一次看火箭发射时爸爸对他说的话,如同一首隽永而富有哲理的小诗:“人很渺小,但心可以装下很大的梦想,而梦想,会带领人类走得更远,走向无限的空间和时间。”这是主人公肖宇宙名字的含义,也点明小说的主题。《淮南子》中写道:“往古来今谓之宙,四方上下谓之宇。”作品将人们心中的宇宙之远、科学之奇和少年童心之诚结合起来,通过两个立志成为航天员的孩子视角,描写了少年的成长和友谊,将少年成长与中国航天发展史穿插叙事,展现了中国航天事业的发展成就。

中国航天人的勤劳智慧和创新精神,对青少年思想品德养成和正确价值观的树立具有积极作用。探索宇宙的奥秘是人类数千年来延续不绝的梦想,这一梦想带领人类走向了更远的空间,拓展了人类对自身所处空间的认识。书写“宇宙的梦想”,不仅让少年儿童真切鲜活地感受到了航天工作者的拼搏、坚韧和可爱,深切感受到令人敬佩的航天精神,而且对中华民族不断探索进取的精神进行了深刻揭示。从文学的功能方面说,这是以航天精神培塑童心的重要方式。

《宇宙的梦想》所书写的内容属于航天领域“硬”题材。如何把“硬”题材写“软”——符合少年儿童读者的认知特点,是儿童文学创作需要认真考量的问题。在《宇宙的梦想》一书中,作家从儿童的视角出发,进行提问、思考和感受。作品力求在叙事中一步步拉近儿童读者与作品主人公的距离,让优美的文字、动人的故事、饱满的情感抵达小读者的心灵,进而打动他们、赢得他们的喜爱,带给他们以科学启迪与精神力量。

主人公肖宇宙在爸爸妈妈的影响下,与同学们立下了“志在航天”“志在宇宙”的理想。他向往着北京航天城,向往着祖国的航天事业,向往着宇宙探险,向往着探索大自然。作品中,成长叙事是在伴随着主人公克服一个个困难挫折、展现不屈不挠奋斗精神中铺开的。作品中写到了身为火箭工程师的肖爸爸,在一次发射失利后为航天城子弟小学做讲座的情节。肖爸爸说:“挫折和失败会使人变得聪明。失败是前进道路上的绊脚石,但也能变成攀登顶峰的台阶,变成打开成功之门的敲门砖……中国航天人不怕失败,我们会回答所有的疑问,迎接所有的挑战,创造红军长征那样的奇迹!”这对教育引导少年儿童正确认识现实挫折具有重要意义:失败了该怎么办,考试失利、比赛落选该怎样面对。

《宇宙的梦想》塑造了典型的少年儿童形象,其中突出的人物是主人公肖宇宙和他的同学安知道、马敦实。作品在描绘人物和事件时,不仅鲜明地书写了少年儿童茁壮成长、朝气蓬勃的共性特质,而且自然细腻地写出人物的个性特征。孩子是家庭的镜子。作品书写了支持孩子们梦想的父母,并在“父母”这一身份之下书写出一代代航天人努力拼搏、甘于奉献的精神。肖妈妈对航天事业的热爱与坚守,肖爸爸在发射失利阴霾下攻坚克难的责任担当,以及安知道一家三代对航天事业的执着与坚守,都是对航天精神的生动展现。作品中,安知道寻找已经去世的妈妈的足迹,当读到妈妈小时候在学校刻下的“我要造大火箭”这几个字时,孩子们感动得哭了……作品书写的感人一幕,把我国几代航天人的航天梦想与拼搏奋斗精神,通过孩子们的故事展现出来。

作家通过小切口折射大主题的方式,以肖宇宙的梦想、航天人的奉献以及中国航天发展历程,搭建了“航天强国”的全景式叙事结构。作品从“个体—群体—国家”三个维度,为读者呈现了航天人共筑“中国梦”的巨大热情,以及我国航天事业后继有人的光明前景。

将宏大主题写作与小学生日常生活自然融合并非易事。《宇宙的梦想》巧妙地将小学生肖宇宙的成长历程与中国航天发展的重要节点融合在一起,向少年儿童读者呈现了中国航天的发展历程。作品以儿童熟悉的学校与家庭生活为主要场景架设故事空间,更大程度地消减了故事的陌生感。此外,生动的成长叙事,也让孩子们得以认识追求梦想的过程在于自身的成长。

儿童文学作品的读者,更多的是正处于知识积累和精神培塑早期的少年儿童。因此,儿童文学作品须有打动人心、引人入胜的故事,完整的结构和框架、生动的细节、立得起来的人物形象,以及流畅优美的语言。《宇宙的梦想》把航天题材与儿童成长主题密切连接、巧妙呼应,生动展现中国航天精神并使其深入到儿童生活中,在孩子们心中播下逐梦苍穹的种子。