战歌声里忆“铁流”

■梁江歌 刘佳霖

“八省健儿汇成一道抗日的铁流,东进,东进,我们是铁的新四军……”

东进!东进!这是铿锵的号角和坚定的脚步。东进!东进!一路走来,光荣与血火交织,军魂同时光不老。

《新四军军歌》“东进”的高呼在80多年后,依然携着一往无前的旋律被唱响。

近期,南京师范大学与新华报业传媒集团联合创排《胜利之歌——歌声里的新四军》音乐党课,在巡演中唱响新四军主题歌曲。南京师范大学音乐学院160余名师生走进革命老区、军营和学校,将歌声唱响在祖国的大江南北,也踏上一场感悟历史与时代精神的旅程。

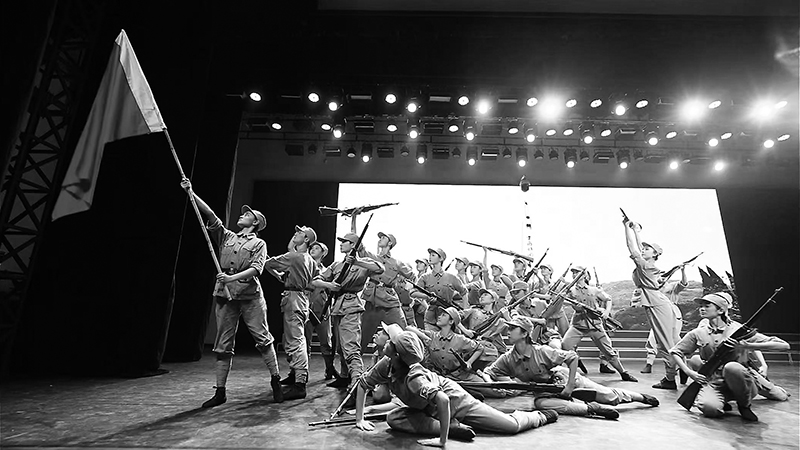

音乐党课剧照。崔瑞元摄

历史,在歌声中流淌

这堂音乐党课,又一次唤起了我们对新四军的记忆。

1939年10月12日,新四军军部在《抗敌报》上刊登了学唱《新四军军歌》的命令及歌谱。这首歌曲旋律激昂豪迈、节奏铿锵有力,将新四军的必胜信念与磅礴气势展现得淋漓尽致。

在这堂音乐党课中,南京师范大学音乐学院师生的演唱,让观众真切感受革命先辈在烽火中高歌的大无畏气概与革命乐观主义精神。当年,新四军战地服务团的第一任团长朱克靖正要组织官兵学唱《新四军军歌》,敌机的轰炸声传来。硝烟散去,一部分战友牺牲了,但歌声不会停止,只会因此散发着更多血性光芒。

回望历史,是这堂音乐党课的一个重要脉络。歌曲记录历史、讲述历史,揭示时代的精神面貌。这堂音乐党课以新四军在江苏的革命足迹为经纬,通过“烽火初燃”“鱼水情深”“浴火重生”“胜利曙光”“薪火传承”5个篇章,串联起18首歌曲。其中有反对国民党反动派的《保卫郭村》,反映皖南事变后新四军旅级单位重建的《新四军六师十六旅成立歌》,也有抒发抗日豪情、歌颂军民一心的《反“清乡”胜利之歌》,还有讲述英雄故事、彰显精神传承的《刘老庄连连歌》。

一曲唱罢,演员们身形定格在战斗姿态,《纪念韦岗处女战》的前奏随即响起。1938年6月17日,新四军先遣支队在镇江韦岗打响了江南抗日的首战。韦岗之战的胜利,鼓舞了苏南军民的战斗意志,为新四军后续发展打开局面。“我们更要争取千百次胜利,来纪念你斗争的光辉。”这样的歌在今天的舞台上唱响,是对历史的回望,也是对精神的传承。

历史从歌声中倾泻而出,像黄河之水汹涌澎湃,叩动心扉。音乐党课的北京站首演是在北京卫戍区某师。该师前身部队在抗战时期成立于江苏宜兴,演出有6首歌都与这支部队有一定渊源。台下官兵昂扬的精神风貌,让人们能看到红色基因在后来人身上留下的传承印记——坚毅的眼神、黝黑的肤色、挺直的脊梁,英雄的血脉在他们体内流淌。

情感,在艺术中迸发

情感是艺术传递的重要信息,艺术也是传递情感的重要渠道。透过今天的歌声,我们仍能感受到那来自80多年前的强烈情感。

“昨朝一仗打得真漂亮……”《打个胜仗笑哈哈》凭借演员歌唱技巧与简单明快的歌词,将胜利喜悦直观地传递给观众。干脆直白的情感表达穿透时光,让战地情怀历经岁月洗礼依旧使人耳目一新。

“凡音之起,由人心生也;人心之动,物使之然也。”战火中的胜利与牺牲,家国情与鱼水情,这些都是动人的创作源泉。“小英雄,笑盈盈,满天星,亮啊亮晶晶”“这一去呀枪如林弹如雨呀,这一去革命胜利呀再相见”……一首首经典歌曲洋溢着充沛的情感,也带来了创新的灵感。参演师生通过现代艺术表现手段,融合情景表演、方言表演唱、弦乐民乐队重奏等多元艺术形式,增强了视听冲击力。比如《白菜心》通过情景剧表现群众的拥军热情,《淮宝战歌》使用现代舞编排手法演绎战斗场景。这些现代元素的融入,进一步拉近了经典歌曲与年轻人的距离。

歌曲与歌曲衔接自然,实现情感上的连贯,这部分得益于演出独特的串场方式:由演员扮演朱克靖,搭配相关背景视频,向观众讲述历史事件,揭示其与歌曲的联系,同时还原了新四军战地服务团为军民服务的场景。

这种场景重现触动人心。它让歌声跨越时空,让历史人物走出历史,使歌曲背后的故事得到艺术重现。在《黄桥烧饼歌》的演唱过程中,扮演群众的演员手提篮子,走下舞台,走到官兵中间,艺术还原当年百姓在黄桥战役中赶制烧饼,用车推、用肩挑,送往前线的历史场景。

“你放心上战场,多打胜仗多缴枪”“吃菜要吃白菜心,当兵要当新四军”“俺家来了新四军,人民翻身当了家”……就像歌声传唱至今,这份军民鱼水情深也从未改变。

精神,在旋律中升华

“这和平安宁的气息,这万众一心的气象!”在武警江苏总队演出现场,朱克靖的牺牲将演出推向了高潮——原定17首歌曲均已演唱结束,但随着“朱克靖”缓缓转身,舞台大屏幕上,高楼大厦鳞次栉比、高架桥上车水马龙,还有英勇无畏的官兵身姿笔挺。《强军战歌》前奏适时响起。

出现在舞台上的歌唱者们令人眼前一亮:正是那些奋斗在强军一线的官兵。《强军战歌》就这样成为展演的第18首曲目,而演出之外的歌声同样嘹亮。很多参演师生表示,官兵“拉歌”的场景给他们留下深刻印象。官兵展现出来的精气神和“兵味”,通过一场场演出、一次次“拉歌”,潜移默化地影响着师生,帮助他们提炼真情实感、完善表演效果。

“车桥战役的弹壳,熔铸成南京长江大桥的铆钉。沙家浜的芦花,飞进苏州工业园区的智能车间。刘老庄八十二棵青松的枝叶,掩映着高铁穿越江淮平原的呼啸。”当年的战场已变成一片生机勃勃的景象。

新四军的歌声不会远去,人民军队的誓言铿锵有力。音乐把无数颗心用同一种精神连接在一起,激励着大家阔步前行。