97岁的王大爷在骑自行车时不慎跌倒,顿时感到腰背部剧烈疼痛,不能坐起,在家人和邻居的搀扶下回到卧室卧床休息,但稍微翻身疼痛就加剧,用活络油、跌打酒等外涂,仍然疼痛难忍,躺在床上生活不能自理不说,晚上痛得服用安眠药也无法入睡。几番折腾后,家人把王大爷送到了解放军第371中心医院,脊柱外科专家魏新建副主任医师对其进行了详细的体格检查和影像学检查,诊断为“腰2椎体骨质疏松性骨折”,随后在局部麻醉下为王大爷进行了“经皮椎体成形术”,手术过程仅20分钟,伤口仅2毫米!术后疼痛就消失了,翻身自如,两天后就下地走动了,这令王大爷的子女和病室的其他患者惊叹不已。

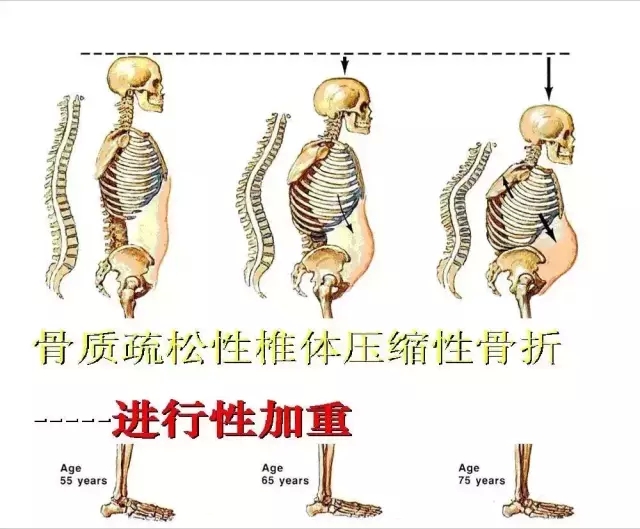

目前我国处于老龄化社会。据统计,我国 65 岁以上人口已占总人口的7.1 %,达到 9000 万。其中一些人在生长发育时正值我国经济困难时期,营养和钙质摄入不足,这导致像王大爷这样的骨质疏松性椎体压缩骨折患者越来越多。它好发于绝经后的妇女,常常是咳嗽、打喷嚏、持物或滑倒等“小问题”引起的,主要表现为脊柱的剧烈疼痛,不能坐立负重,翻身困难,严重影响患者的日常活动,使其丧失独立生活能力。疼痛一般局限在腰背部,臀部和双下肢多不受影响,也有部分患者觉得胸部或腹部疼痛。骨折严重的患者还会出现脊柱后凸畸形(也就是俗话说的“驼背”),这时腰背部向前弯曲,严重时还会导致胸廓变形、胸腔容积减少,从而使患者心肺的舒张受限,影响呼吸循环系统功能。

脊椎之所以会发生压缩骨折,是因为它首先发生了骨质疏松。试想一下,原本充满骨质的脊椎出现骨质减少,变得像饼干甚至像海绵一样稀稀松松的,它的硬度自然是不足以去支撑人体的体重和各种活动,所以轻微的外力就可把脊椎骨压扁。

以往治疗脊椎压缩骨折的保守方法有药物镇痛、卧床休息、支具外固定等,这些方法止痛效果往往不佳,极易导致骨质进一步脱钙疏松,形成恶性循环,而且长期卧床护理不便,容易引起肺炎和泌尿系统感染等并发症,从而导致患者死亡。患者通常年龄较大、基础病复杂(往往合并心脑血管疾病、糖尿病等)、全身情况差、骨质疏松,传统的开放手术创伤大、风险高,且内固定容易松动失效。因此保守治疗和开放手术都不是理想的治疗手段。

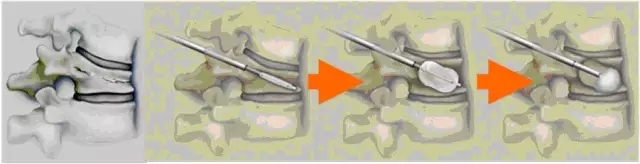

近年来,新的微创技术,如椎体成形术和后凸成形术相继问世,在欧美等发达国家开展,获得了令人鼓舞的疗效,为老年骨质疏松椎体压缩骨折的治疗开辟了一条全新的途径。它不需要开刀,手术时,医生先在X线等影像系统引导下确定骨折脊椎的位置,用一根像圆珠笔芯般粗细的穿刺针,刺人被压扁的脊椎里面,然后再向椎体内注入一种叫做聚甲基丙烯酸甲酯( PMMA )的骨水泥,将椎体加固起来,有效重建骨骼的生物机械强度,缓解或消除疼痛。如果将一个由特殊材料制成球囊通过穿刺针放入椎体内,接着像“吹气球”一样让球囊膨胀起来,还能将被压扁的椎体撑高,从而恢复椎体高度,纠正“驼背”畸形。整个手术过程共20-60分钟左右,手术伤口约2毫米,不用缝针,即使身体虚弱的患者也可以接受此治疗。手术后患者的疼痛会出现戏剧性的消失,第二天即可起床活动,一般三五天后就能出院。它被患者亲切地称为“针眼里的脊柱手术”。

椎体成形术虽然是脊柱外科一项微创手术,但却是科技含量超高的手术。它需要丰富的临床诊疗经验,筛选病人,确定“责任椎体”;需要准确定位,精确穿刺;需要选择合适的骨水泥,并很好地把握注入的时机和容量,关键它还需要医者不怕“吃射线”,甘于为患者奉献牺牲。解放军第371医院脊柱外科实力雄厚,擅长进行各种脊柱高难度手术,在大量开放性手术的基础上,于2005年率先在省内开展了经皮椎体成形术和后凸成形术,至今已经成功治愈了上千例患者,年龄最大的患者为104岁!目前,这项技术除了应用于骨质疏松引起的椎体压缩性骨折外,还能应用于椎体骨髓瘤、椎体侵袭性血管瘤、淋巴瘤和椎体转移瘤疼痛明显而化疗或放疗不能缓解者。

总之,经皮椎体成形术和后凸成形术无高龄禁忌,手术时间短,操作简单,患者痛苦少、创伤小,止痛效果明显,术后恢复快,并发症少,住院治疗时间短,是一种治疗老年人椎体压缩性骨折和肿瘤的安全有效的方法。